![]()

ルーツ)昭和16年 安渓放生句集『血脈』 #中川正文 RT_@tiniasobu

2024/12/09

元の投稿は、2022年10月7日でした。中川正文さんの出征前の写真を付け加えます。

孤獨は扉のない美しい部屋だ。

むかし、龍谷大学に俳句のサークルがありました。そこに入っていた、富山県のお寺に生まれた、安渓大安は、西田薫さんと知り合いました。この薫の妹が、芙美子でして、

二人は1945年の春に、結婚するのですが、その経緯は、芙美子が書いています。http://ankei.jp/yuji/?n=2314

大安は、俳句をよむときは、放生と名乗っていました。放生池などのように「ほうしょう」と読むのではなく、「ほうせい」だったようですが、本人は、「うみっぱなしや」と言っていました。

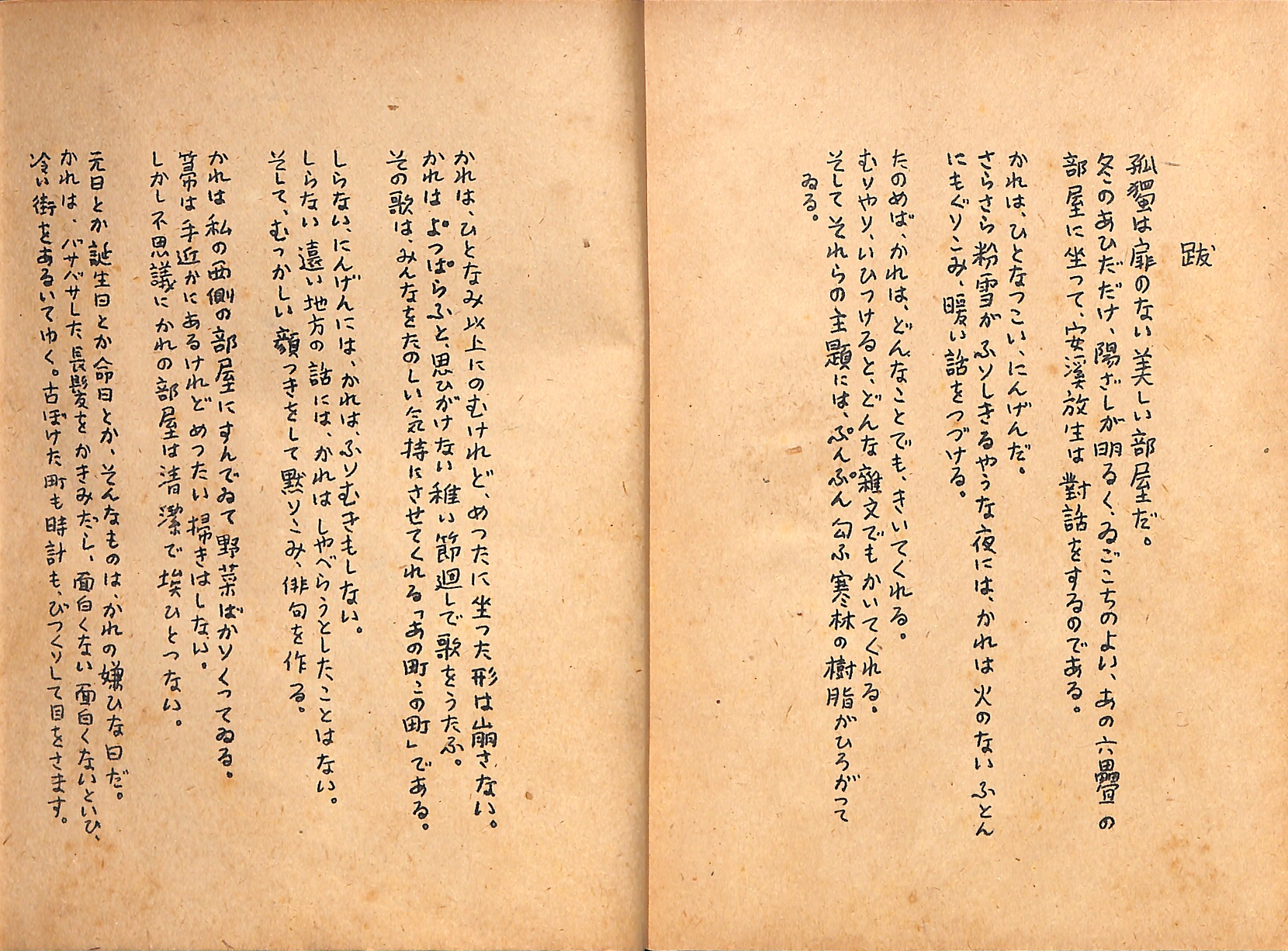

同級生で、やがて児童文学者となる中川正文さんが、1941年10月、自分が出征する記念に、放生の句集『血脈(けちみゃく)』を手書きで作ってくれたのです。句は、いま読んでもむずかしいかんじのものが多いのですが、中川正文さんの「跋」が抜群におもしろい。

手書きの抜粋から、のちに活字版がつくられました(添付のpdf)。そこには跋文が割愛されてしまっています。

中川家とは、京都の城陽市に住んでいたころ、歩いて行けるご近所付き合いをしていました。ずっと後に、正文さんの息子さんの中川真(しん)さんと山口で再会するのですが、その時の様子は、以下にあります。https://ankei.jp/yuji/?n=1581

その場に立ち会われ、懇親会にも参加された、ガムラン・マルガサリメンバーのブログ(2008年1月)で、佐久間新さんのメッセージを、ここに貼り付けさせていただきます。

http://margasari01.blog63.fc2.com/?date=200801&page=0

45年前と65年前

木曜日の夜から山口へ出かけた。マルガサリの中川真さんと車を交代で運転しながら、夜間割引の始まる午前0時防府東インター着を目指した。インターから30分で湯田温泉にある水谷由美子さんのマンションに到着した。水谷さんとは20年来の知り合いで、彼女は山口県立大学の先生で、マルガサリの「桃太郎」の衣装を担当してくれている。

旅の目的は、3月にある「桃太郎」山口公演の準備と山口県立大学主催のフォーラムに参加することだった。フォーラムでは、真さんが「アートによる社会包摂」の発表をした。難しい言葉を使っているが、アートをしながら、社会のいろんな人を巻き込もう。そうすることによって、みんなにとって生きやすい社会を作りだそう、と言うことだ。そして、それはアートにとっても新しい可能性があるという考え方だ。マルガサリの「桃太郎」や「さあトーマス」の作品作りにもその考えが反映されている。なので、このふたつの旅の目的は重なっているのだ。

フォーラムの出席者のひとりに安渓遊地さんがいた。山口県立大学国際文化学部の先生で、専門はアフリカだという。真さんがフォーラムのプログラムを見ながら言った。

「僕な、この先生に40年以上前に会ったことあるねん。1回だけやけど、すごくよく覚えているわ。」

小学校から中学校へ上がる頃、親同士が知り合いだった関係で、同い年だった安渓くんが真さんの家へ遊び来た。親からは、あの子は毎日百科事典を隅から隅まで読んでいると聞かされていた。当時真さんは普通の子で、お気に入りの漫画やおもちゃを見せてあげたんだけど、安渓くんは全然興味を示さなかった。その時の安渓くんの顔を、未だに鮮明に覚えていると、身振り手振りで教えてくれた。

フォーラムの発表席に二人が並んでいた。真さんがいきなりそのことを話し始めた。

「実は、僕は安渓先生と45年前に一度出会ったことがあるんです。先生覚えてますか?」

「もちろん。」

と、安渓先生が答えた。真さんがさっきのエピソードを説明した。すると、今度は安渓先生が、

「今日、僕は、65年以上前に作られたこんな本を持ってきています。世の中に1冊しかありません。」

と、話し始めた。取り出した本は、真さんのお父さんである中川正文さんが安渓先生のお父さんの作った俳句をまとめた句集だった。

「うそー、わっほんまや!」

と驚かすつもりだった真さんが驚かされている。

打ち上げの席で、本を見せてもらった。古いが作りがしっかりしている。ケースから取り出して手に取ると、手書きの文字がやさしい味を出している。よく見ると直筆である。印刷でなく、ペンで直接書かれているのだ。大学の同級生だった友人の作った俳句を書き写して、きれいに装丁して本にしたのだ。裏表紙の奥付には、昭和16年10月30日書写、31日装丁、と書かれていた。そして、句集とは違う筆跡で、中川正文君の武運長久を祈ると書かれていた。お父さん同士、そして本人達同志も京都大学で同級生だったのだ。中川正文さんは、絵本作家であり、現在もご活躍中である。安渓先生のお父さんは数年前に亡くなられたとのことだった。

(佐久間新)