![]()

#上関)7学会合同の要望書と、#日本生態学会 自然保護専門委員会の要望書との相違点 #中間貯蔵施設

2024/12/12

2024年12月11日20時

訂正です。原発アセス終了後10年でがっくり少なくなる補助金は、2009年には減っています。あやまって、2019年とかいてしまいました。訂正します。

https://ankei.jp/yuji/?n=2993 で予告しているように、

2024年12月12日と13日に、中国電力・上関町・山口県庁へ提出する予定の、7学会合同要望書は、

https://ankei.jp/yuji/?n=2901や

https://ankei.jp/yuji/?n=2897 で紹介している、日本生態学会・自然保護専門委員会からの要望書とどこがちがうか、ということを、マスコミの記者の方から問い合わせられましたので、簡単にご説明しておきます。

以前に日本生態学会・自然保護専門委員会で出した要望書との違いの要点は、以下の

通りで、関連する法(環境影響評価法・施行令)を添付します。

今回は、日本生態学会・中国四国地区会も連名で加わっています。(日本生態学会・自然保護専門委員会としても委員長・幹事で検討の結果、情勢の変化にあわせたものとして、了承されています。)

日本生態学会自然保護専門委員会の要望書と今回の要望書の違い(安渓遊地の補足)

上関原子力発電所(A)予定地の敷地内に、あらたに浮上した使用済み核燃料中間貯蔵施設建設(B)計画は、関連するものか別個のものか、という見解の相違があります。

日本生態学会自然保護専門委員会の要望書は、AとBは独立の別のものである、という環境省の見解にそって作成されました。もとを正せば、Aの環境影響評価書が政府によってみとめられて10年間は出ていた補助金が2019年からがっくり少なくなったところから、新たな計画を上関町が求めて、そのころから水面下で準備されてきたものです。BがAの付帯設備であるとなれば、あらたな補助金はでません。ですから、すでにBをめぐる新たな補助金を受け取っている上関町としては、BはAとは別のものでなければ、そもそも追加の補助金がでないので、まったく意味がないわけです。

とはいえ、中国電力は、Aの計画を放棄していません(今年6月の株主総会の議事録が公開されています)。

両方が建設された場合の影響を評価すべきであるというのは、戦略的アセスの見方からもごく妥当なものと思われます。

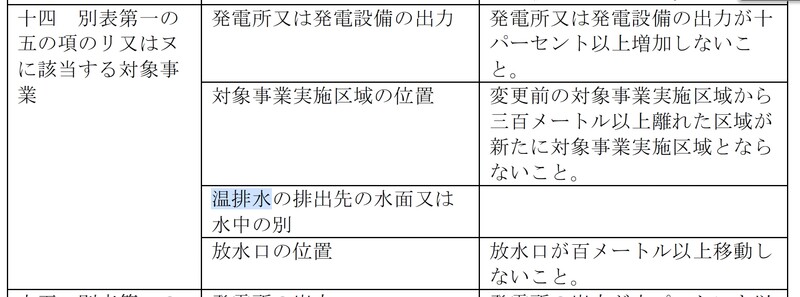

AとBは、別ものであるから、Bについては環境アセスメントは不要、という経産省や環境省の見解にもかかわらず、環境影響評価法施行令(別表第2の第3欄、修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域となる場合は再アセス)に照らしても、法の定めのないB単独ではなく、施行令の定めるAの再アセスが必要ではないかというのが、今回のあらたな要望書案の立場です。

なお、立地可能性調査を終えるまでは、中国電力は計画を前に進める提案を上関町に対してしないでしょう。日本生態学会自然保護専門委員会の要望書には、「計画は未定だから、アセスメントについての要望は受けられない」と門前払いされることを防ぐ目的で、進行中の立地可能性調査のボーリングによる環境への悪影響を避けることが加えられました。これについては、Aのときのボーリングよりはずっと規模が小さいものですから、いまのところ海におよぶほどの変化はないように見受けられます。