![]()

2024/12/12) #上関要望書 #プレスリリース #7学会 #上関原発 #使用済み核燃料 #中間貯蔵施設 #環境影響評価

2024/12/12

12/11 追加 山口県庁の申し入れの会場は、県庁8階産業労働部第二会議室です。

以下に引用するのは、マスコミあての文書と、後半は、中国電力ほかの関係書団体への要望書本文です。

2024年12月8日

山口県庁 県政記者クラブ

報道関係各位

謹啓

このたび、私たちは、山口県上関町長島の上関原子力発電所建設予定地の敷地内で中国電力が計画している「使用済み核燃料を保管する中間貯蔵施設」の建設計画について、我が国の生物多様性保全という観点から、中国電力(社長)、国(環境大臣)、地元自治体(山口県知事と上関町長)に要望書(2024年12月12日付)を提出することにいたしました。以下にその内容をご説明しますが、実際の報道は、12月12日10:00以降にお願いします。

要望書提出のスケジュールは、以下の通りです。

2024年12月12日午前10時00分:広島市の中国電力本社内で中国電力社長宛の要望書を提出。

2024年12月12日午後15時00分:山口県上関町で上関町長宛の要望書を提出。その後、地元の方や報道関係者への説明会を予定。

2024年12月13日午後13時:山口市の山口県庁で山口県知事宛の要望書を提出。

場所は、県庁8階産業労働部第二会議室。

(環境大臣宛の要望書は、郵送する予定)。

私たちが所属している7つの学会は、いずれも様々な生物を学術研究の対象としている研究者の組織です。軟体動物多様性学会(会員数:約100名)は軟体動物を研究対象としています。日本貝類学会(会員数:約500名)は貝類を研究対象としています。日本魚類学会(会員数:約1300名)は魚類を研究対象としています。日本生態学会(会員数:約4000名)は、生態学全般の研究者の組織です。日本鳥学会(会員数:約1300名)は、鳥類を対象とする研究者の組織です。日本動物分類学会(会員数:約400名)は、動物全般を対象とする分類学者の組織です。日本ベントス学会(会員数:約500名)は、海域や淡水域の水底に棲息するベントス(底生生物)を研究対象としています。

私たちは、瀬戸内海の上関周辺海域が日本の生物多様性保全のためにきわめて重要な場所であると考えています。この観点から、日本生態学会、日本鳥学会、日本ベントス学会の3者は、中国電力の上関原子力発電所建設計画について、2000年3月から2010年3月にかけて、合計12件の要望書・意見書を中国電力や監督官庁に提出しています。そこでは当時の環境影響評価(1999年の環境影響評価法の施行直後の2000年に提出されたもの)の問題点が指摘され、原子力発電所の建設工事を中断して改めて適正な環境影響評価を実施することなどが要請されました。その後、2011年3月の福島第一原子力発電所の事故を受けて、上関原子力発電所の建設工事は中断されましたが、学会から要請された適正な環境影響評価は実施されないまま今に至っています。

このたびの中国電力の使用済み核燃料中間貯蔵施設建設計画については、日本生態学会の自然保護専門委員会が「瀬戸内海(上関)における使用済み核燃料中間貯蔵施設の建設計画に関する要望書(2024年6月20日付)」を中国電力、監督官庁、地元自治体に提出し、本事業に対する環境影響評価の実施を求めています。私たちは、この要望書に賛同するとともに、上記のこれまでの経緯も踏まえて、使用済み核燃料中間貯蔵施設建設計画と同一敷地内で未着工のまま13年間に渡って中断している上関原子力発電所(1, 2号機)建設計画とを合わせた全体の建設計画に対して、2013年に施行された改正「環境影響評価法」に基づく環境影響評価の実施を求めています。

この要望書の内容を多くの人々に知っていただくために、報道をどうかよろしくお願いいたします。

謹白

軟体動物多様性学会 会長 芳賀 拓真

日本貝類学会 多様性保全委員会 委員長 岩崎 敬二

日本魚類学会 自然保全委員会 委員長 森 誠一

日本生態学会 中国四国地区会 会長 山田 俊弘

日本鳥学会 鳥類保全委員会 委員長 澤 祐介

日本動物分類学会 生物多様性保全委員会 委員長 佐藤 正典

日本ベントス学会 自然環境保全委員会 委員長 木村 妙子

(団体名の五十音順に記載)

本件に関する連絡先

安渓 遊地(軟体動物多様性学会 自然環境保全委員会 委員長、山口県立大学名誉教授)

佐藤 正典(日本動物分類学会 生物多様性保全委員会 委員長、鹿児島大学名誉教授)

2024年12月12日

中国電力(株)社長 中川 賢剛 様

環境大臣 浅尾 慶一郎 様

山口県知事 村岡 嗣政 様

上関町長 西 哲夫 様

瀬戸内海(上関)における中国電力の使用済み核燃料中間貯蔵施設建設計画に対する適正な環境影響評価を求める要望書

軟体動物多様性学会 会長 芳賀 拓真

日本貝類学会 多様性保全委員会 委員長 岩崎 敬二

日本魚類学会 自然保全委員会 委員長 森 誠一

日本生態学会 中国四国地区会 会長 山田 俊弘

日本鳥学会 鳥類保全委員会 委員長 澤 祐介

日本動物分類学会 生物多様性保全委員会 委員長 佐藤 正典

日本ベントス学会 自然環境保全委員会 委員長 木村 妙子

(団体名の五十音別に記載)

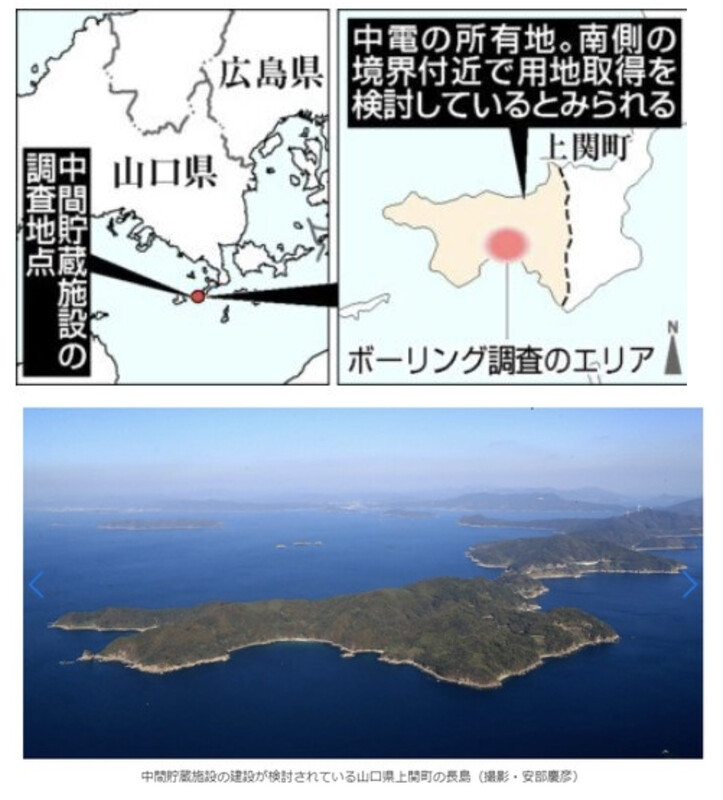

中国電力株式会社は、山口県上関町長島の上関原子力発電所建設予定地の敷地内に、「中国電力と関西電力の原子力発電所(以下、原発)から発生する使用済み核燃料を保管するための中間貯蔵施設」(以下、中間貯蔵施設)を建設することを計画し、そのための立地可能性調査を行うことを2023年8月2日に提案した。上関町長は、8月18日にこの提案を受け入れた。2024年1月24日に調査予定地内での森林伐採が開始され、4月以降にボーリング調査(掘削機器によって大地の一部を円筒状にくり抜く作業を伴う)が実施され、11月14日に調査が終了した。

瀬戸内海西部に位置する上関町の長島・祝島周辺海域は、昭和9(1934)年に日本で最初に指定された国立公園の一つ(瀬戸内海国立公園)の区域内にあり、瀬戸内海の本来の自然環境と豊かな生物相がよく残っている貴重な場所である。このため環境省はこの海域を「生物多様性の観点から重要度の高い海域」1)の一つに指定している。このうち長島の上関原子力発電所建設予定地の敷地内またはその周辺では、ビャクシン(植物)、ヤシマイシン近似種やナガシマツボ(軟体動物)、カサシャミセン(腕足動物)、ヒガシナメクジウオ(原索動物)、多種類のミミズハゼ類(魚類)、スナメリ(水棲哺乳類)、カンムリウミスズメ、オオミズナギドリ、ハヤブサ、カラスバト(鳥類)などの希少種・絶滅危惧種・天然記念物の生息が確認されている。

これほどの生物多様性を有する地域での原子力発電所建設計画について、中国電力が実施した環境影響評価は、1999年の環境影響評価法の完全施行の直前でのいわゆる「閣議アセス」であり、不十分なものであった(2001年評価書提出)。これに対して、生物学の研究者組織である複数の学会やその下部組織である委員会は、2001年から2010年にかけて、当該地の自然の貴重さに見合った環境影響評価を新法に沿ってやり直すことを求める要望書を繰り返し中国電力と関係省庁に提出してきた。山口県知事も、1999年の「環境影響評価準備書」への意見の中で、原発建設予定地とその周辺が高い生物多様性を有することを踏まえて科学的な環境影響評価を行うことを求めている。これらの要望は現在に至るまで無視されたままであるが、2011年3月に発生した東日本大震災と福島第一原発事故を受けて、上関原子力発電所の建設計画は、着工直前に中断し、今に至っている。

中国電力の「閣議アセス」からはすでに4半世紀が経過している。その間に環境影響評価法が完全施行され、二度の改訂を経て、放射性物質も評価対象となった。また、2013年の改正「環境影響評価法」完全施行によって、計画の立案段階から環境保全への配慮を求める「配慮書手続」の制度も導入されている。2011年3月の福島第一原子力発電所の事故では、放射性物質の放出に伴う甚大な被害が現実のものとなった。2024年1月の能登半島地震では、断層の連動に伴う土地の隆起や沈降も明らかになった。放射性物質を取り扱う施設の建設計画については、地震による津波や地盤変化について、これまで以上に慎重な環境影響評価が求められるべきである。今回の中間貯蔵施設の建設計画は、原子力発電所の建設予定地内に新たな放射性物質取り扱い施設を作る計画である。たとえ現時点では法・条例の定める義務でなくても、最新の知見に基づく総合的な環境影響評価を実施すべきである。

中国電力の計画通りに中間貯蔵施設が建設された場合、日本海沿岸の中国電力や関西電力の原発から搬出される使用済み核燃料が海上輸送によって閉鎖性水域である瀬戸内海の奥深くに搬入されることになる。瀬戸内海では、愛媛県沿岸で伊方原発(四国電力)が稼働中なので、原発の核燃料を積載した船舶がすでに航行しているが、これまでの環境影響評価では、核燃料を積載した船舶事故に伴う内海の放射能汚染の危険性は全く評価されていない。また、陸域では、一体110トンを越える使用済み核燃料容器を安定的に搬入し、安全に保管するために新たな港湾施設及び専用道路の建設が不可欠となるため、長島の急峻な山林で樹木が伐採され、地形が改変されることになる。建設予定地の長島西部では、海に向けて傾斜する地層に、断層や亀裂が発達しており、山に降った雨水が地下に浸透して豊富な海底湧水となっている。この陸と海をつなぐ地下水の流れも海域の生物多様性の保全のためには重要である。したがって、島内での山林伐採や地形改変も、海域の生物多様性に悪影響を及ぼす可能性がある。

前述の通り、瀬戸内海の上関周辺海域は、日本の沿岸海域の生物多様性保全のためにとりわけ重要な場所である。また本海域は、「水産生物の保護培養等」の観点から共同漁業権が設定されている区域2)であり、日本の海洋保護区にも該当する3)。このような場所で、適正な環境影響評価を実施しないまま核燃料中間貯蔵施設建設の計画をこのまま進めることは、改正「環境影響評価法」、瀬戸内海環境保全特別措置法、生物多様性基本法の理念に反しており、また、2024年7月に改定された山口県の第4次環境基本計画の「いのちと暮らしを支える生物多様性の保全」(生物多様性やまぐち戦略)の方針にも反している。

以上のことを踏まえて私たちは、中国電力(株)、地元自治体、および環境省に対して以下のことを要望する。中国電力、山口県、上関町、環境省は、これらの要望に対する見解を下記の連絡先に文書でお送りいただきたい。

1.中国電力は、上関町における核燃料中間貯蔵施設の建設計画について、同一敷地内で未着工のまま13年間に渡って中断している上関原子力発電所(1, 2号機)建設計画と合わせた一体の建設計画として、改正「環境影響評価法」に基づく環境影響評価を実施すること。

2.上記の環境影響評価では、計画の立案段階から環境保全に配慮する制度である「配慮書」の手続きを実施すること4)。

3.山口県・上関町・環境省は、改正「環境影響評価法」、瀬戸内海環境保全特別措置法5)、生物多様性基本法、生物多様性やまぐち戦略に則って、中国電力に対して指導を行うこと。また、環境省は、昆明・モントリオール生物多様性枠組に基づき日本政府が国際的に約束した生物多様性国家戦略6)に従い、中国電力に対して厳正な指導を行うこと。

この要望書に関する連絡先

安渓 遊地(軟体動物多様性学会 自然環境保全委員会 委員長、山口県立大学名誉教授)

佐藤 正典(日本動物分類学会 生物多様性保全委員会 委員長、鹿児島大学名誉教授)

注

1) 生物多様性の観点から重要度の高い海域とは:

『周囲を海に囲まれている日本は、古くから海と深く関わってきました。海産物といった恵みはもちろんのこと、鉱物資源やエネルギー、また海運や様々なマリンレジャーなど、豊かな海は私たちに多様な恩恵をもたらしてくれます。さらに、海は地球規模の気候の安定や物質の循環にも大きく貢献し、私たちの暮らしを支えています。

このように非常に重要な海は、一方で沿岸域等の開発や資源の乱獲、汚染、水温上昇、酸性化などの影響を受けてその環境が悪化しており、国際的にも国内においても海洋環境の保全を進めることが強く求められています。

こうした状況を踏まえ、海洋の生物多様性の保全と持続可能な利用の推進に資することを目的に「生物多様性の観点から重要度の高い海域」が抽出されました。この、「生物多様性の観点から重要度の高い海域」は、わが国周辺海域の生物多様性を保全していく上で重要度が高い海域を、生態学的及び生物学的観点から、科学的そして客観的に明らかにしたものです。平成23年度からの3年間にわたる検討の結果、沿岸域では270カ所、沖合表層域では20カ所、沖合海底域では31カ所が抽出されました。

今後の各種施策の推進等にあたり、「生物多様性の観点から重要度の高い海域」が活用されることが期待されます。』

環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/kaiiki/index.html)より引用。

2) 山口県ホームページ(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/108/225979.html)に基づく。

3) 我が国の海洋保護区とは:

『海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全および生態系サービスの持続可能な利用を目的として、利用形態を考慮し、法律又はその他の効果的な手法により管理される明確に特定された区域』であり、共同漁業権区域はすべてが海洋保護区に該当するとされている。

首相官邸HP(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai8/siryou3.pdf)に基づく。

4) 改正「環境影響評価法」における「配慮書」の手続きとは:

『配慮書とは、事業の早期段階における環境配慮を図るため、第1種事業を実施しようとする者(※)が、事業の位置・規模等の計画の立案段階において、その事業の実施が想定される1又は2の区域において、環境の保全について適正な配慮をするべき事項について検討を行い、その結果をまとめたものです。 また、対象事業が周辺の自然環境、地域生活環境などに与える影響については、一般の方々や地域の特性を良く知っている住民、専門家の方々、地方公共団体などの意見を取り入れるよう努めることとされています。(※)第2種事業を実施しようとする者は、配慮書手続を任意で実施することができます。』

環境省環境影響評価情報支援ネットワーク(http://assess.env.go.jp/1_seido/1-1_guide/2-2.html)より引用。

5) 瀬戸内海環境保全特別措置法(抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念を定め、及び瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全、環境保全のための事業の促進等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。

(瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念)

第二条の二 瀬戸内海の環境の保全は、瀬戸内海が、我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇り、かつ、その自然と人々の生活及び生業並びに地域のにぎわいとが調和した自然景観と文化的景観を併せ有する景勝の地として、また、国民にとつて貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じて、美しい景観が形成されていること、生物の多様性及び生産性が確保されていること等その有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨として、行わなければならない。

2 瀬戸内海の環境の保全に関する施策は、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置のみならず、地域の多様な主体による活動を含め、藻場、干潟その他の沿岸域の良好な環境の保全、再生及び創出等の瀬戸内海を豊かな海とするための取組を推進するための措置を併せて講ずることにより、総合的かつ計画的に推進されるものとする。

3 瀬戸内海の環境の保全に関する施策は、瀬戸内海の湾、灘その他の海域によってこれを取り巻く環境の状況等が異なることに鑑み、瀬戸内海の湾、灘その他の海域ごとの実情に応じて行われなければならない。

6) 生物多様性国家戦略とは:

『生物多様性は、地球の持続可能性の土台、人間の安全保障の根幹といえます。生物多様性国家戦略は、生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づき定められる、生物多様性・自然資本の保全及び持続可能な利用に関する日本の基本的な計画です。

日本は、1995年に最初の生物多様性国家戦略を策定し、2002年、2007年、2010年、2012年に改定を行ってきました。そして、2023年に策定した生物多様性国家戦略2023–2030では、COP15で採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組の達成に向けて必要な事項、世界と日本のつながりの中での課題、国内での課題を踏まえ、日本において取り組むべき事項を示しました。また、生物多様性分野において新たに目指すべき目標として、2030年までに自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる、いわゆる「ネイチャーポジティブ(自然再興)」を掲げ、その実現のためのロードマップを示す内容となりました。』

環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室(2023)「昆明・モントリオール生物多様性枠組—ネイチャーポジティブの未来に向けた2030年世界目標—」(https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/files/kmgbf_pamph_jp.pdf)より引用。

以上、軟体動物多様性学会環境保全委員長 として掲載します。

安渓遊地