![]()

西表)サンゴに傷をつけ、会社にも傷をつけた「KY」事件

2024/03/12

朝日新聞の記録です。

金星人(石垣金星さん)は、「我々は何千年も昔からこの島に住んで、短い引き締まった足で、サンゴの上を歩いて折ったりしながら暮らしてきた。その生活はいまも続いているけれど、そのくらいのことで、サンゴの元気がなくなるものじゃない。むしろもっと大きな力でサンゴが健全に生きていけない海にしてしまっているという大きな罪がある。軍事基地や重機による埋立てや農地からの赤土や排水というような大きな破壊をほっておいて、KYという小さな傷にばかり注目して騒ぐのはいかがなものかと思う」という趣旨のことをおっしゃっていました。文章は、正確な引用ではありません。金星人の発言を、安渓遊地が思い出して書いています。

No.00043 1989年04月20日 夕刊 1総 001ページ , 00627文字

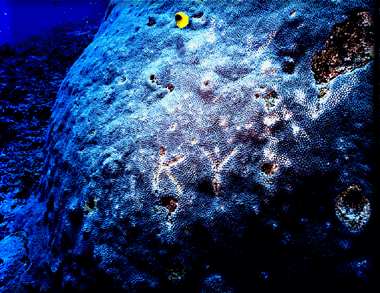

サンゴ汚したK・Yってだれだ(写89 地球は何色?)

<おことわり> 写89「地球は何色?」の写真については、本社の取材に過ちがありました。5月16日付の朝刊1面に「本社取材に行き過ぎ」の「おわび」、同20日付の朝刊1面に「落書き、ねつ造でした」の「おわび」を掲載しています。 朝日新聞社

× × ×

これは一体なんのつもりだろう。沖縄・八重山群島西表島の西端、崎山湾へ、長径8メートルという巨大なアザミサンゴを撮影に行った私たちの同僚は、この「K・Y」のイニシアルを見つけたとき、しばし言葉を失った。

巨大サンゴの発見は、7年前。水深15メートルのなだらかな斜面に、おわんを伏せたような形。高さ4メートル、周囲は20メートルもあって、世界最大とギネスブックも認め、環境庁はその翌年、周辺を、人の手を加えてはならない海洋初の「自然環境保全地域」と「海中特別地区」に指定した。

たちまち有名になったことが、巨大サンゴを無残な姿にした。島を訪れるダイバーは年間3000人にも膨れあがって、よく見るとサンゴは、水中ナイフの傷やら、空気ボンベがぶつかった跡やらで、もはや満身傷だらけ。それもたやすく消えない傷なのだ。

日本人は、落書きにかけては今や世界に冠たる民族かもしれない。だけどこれは、将来の人たちが見たら、80年代日本人の記念碑になるに違いない。100年単位で育ってきたものを、瞬時に傷つけて恥じない、精神の貧しさの、すさんだ心の……。

にしても、一体「K・Y」ってだれだ。

No.00044 1989年05月16日 朝刊 1総 001ページ , 00452文字

沖縄・西表島沖のサンゴ撮影、朝日新聞社取材に行き過ぎ<おわび>

4月20日付の朝日新聞夕刊1面に掲載した写89「地球は何色? サンゴ汚したK・Yってだれだ」に関し、地元の沖縄県竹富町ダイビング組合員から「サンゴに書かれた落書きは、取材者によるものではないか」との指摘がありました。本社で調査をした結果、取材に行き過ぎがあったことがわかりました。

西表島崎山湾沖にあるアザミサンゴの周辺一帯に、いくつかの落書きがありました。この取材に当たったカメラマン2人のうち1人が、そのうちの「KY」という落書きについて、撮影効果を上げるため、うっすらと残っていた部分を水中ストロボの柄でこすり、白い石灰質をさらに露出させたものです。

同海域は巨大なアザミサンゴが見つかったため、海中特別地区に指定されております。

この取材は本来、自然破壊の現状を訴え、報道することが目的でしたが、この行為は、明らかにこれに反する行き過ぎであり、朝日新聞社として深くおわび致します。

朝日新聞社は15日付で、取材カメラマンと責任者である東京本社の編集局長、写真部長に対し、処罰の措置をとりました。

辞任にあたって 一柳社長発言の要旨 朝日新聞サンゴ事件

本社カメラマンによる西表島のアザミサンゴ損傷事件について、朝日新聞社としての責任にけじめをつけ、これから全社を挙げて信用回復の歩みを進めて行くため、私はこの際、社長を辞任し、6月24日の株主総会終了の時点で、中江利忠専務と交代することにしました。

今回の事件が表面化した15日、私は大阪から夜に帰京しました。羽田空港からの車の中で事件の第一報を聞き、それ以来、対応に当たって来ましたが、事件そのものの異常さ、重大さを考えるとき、朝日新聞社として、この際行うべきことはすべて行ったといえるだろうか、という点がずっと心にかかっていました。

問題の4月20日付夕刊の写真と記事「写89『地球は何色』」を私は繰り返し読みました。写真を撮ったカメラマンと記事を書いた記者は別人ですが、環境保全の大切さを訴えたキャンペーン的な報道であり、写真と記事は一体のものであります。貴重なサンゴを自ら傷つけた、いわばうそをもとにして世の中のダイバーを戒め、自然を大事にしない世の中の風潮に警告を発しているわけです。

どう考えても、普通の誤報といったものではありません。また、取材の行き過ぎといったことでもありません。まさに読者の皆さまを愚弄(ぐろう)するものであり、故意に世の中を欺いたものと言われても、返す言葉がありません。読者の皆さまから、また世の中の多くの方から、怒りの声が集中したのも当然です。

朝日新聞社はこの件に関して、カメラマンの退社処分を含む関係者の処罰、編集局長の解任などの措置を取りました。紙面では繰り返し「おわび」を載せ、社説や天声人語でも恥じ入って謝りました。

一応の処分は済んだと言えるかもしれません。しかし、読者の皆さま、世間の方からみればどうでしょうか。そうした処罰は当たり前すぎることであり、おわびもまた当然のことでありましょう。

今回の事件の責任というものは並大抵のものではありません。関係者の処分をし、おわびも載せました、で済む問題ではないし、朝日新聞はそれで済ませたつもりか、というのが読者の皆さまの偽らざるお気持ちだろうと思います。

この際、最高責任者である私が、そのポストを辞めることで責任の問題にけじめをつけ、新社長の下で、全社員が深刻な反省を踏まえつつも、前向きに踏み出してもらうのが一番いいのではないか、という結論になりました。

昭和25年に「伊藤律架空会見記」という、思い出すのも忌(い)まわしい「虚報事件」がありました。これによって朝日新聞の信用は大きく傷つきました。その事件と比べても今回の方が、より深刻であります。

何度も心の中で反芻(すう)し、辞任を決断しました。

No.00074 1989年10月09日 朝刊 特設ニュース面 010ページ , 05756文字

サンゴ損傷事件の調査報告

朝日新聞社は、今年4月、東京、西部(北九州)、名古屋各本社発行の夕刊1面「写89」環境問題シリーズで、沖縄県・西表(いりおもて)島の大アザミサンゴにつけられた「KY」の傷を、心ない自然破壊の一例として報道しました。その後、この傷は、取材に当たった本社カメラマンが自ら彫り込んでつけたもので、「ねつ造報道」であったことがわかりました。

本社は、決してあってはならないこの「ねつ造報道」を深く反省し、紙上でおわびするとともに、当事者の東京本社写真部員を退社処分にし、東京本社編集局長と同写真部長を更迭、社長・一柳東一郎が辞任致しました。

本社は、この不祥事を二度と繰り返さないため、「ねつ造報道」を生んだ経過を明らかにして、その改善策をとることが急務であると考えました。このため社内に調査委員会を設け、調べてきました。ここに調査結果の概要と、再発防止に向けての組織改革および改善策を報告致します。(肩書はいずれも当時)

<掲載まで>

夕刊1面のコラム「写」は1986年1月に始まり、「写86」から「写89」へと続いてきた。原稿を出す窓口である東京本社編集局の企画報道室と写真部は、89年春から、1つのテーマを何回か続けて追う「連載型」を試みることになった。

第1シリーズ「消費税」を3月27日から6回掲載した。続いて「環境問題」を取り上げることになり、写真部の担当デスクの福永友保が写真部会で取材案を募集した。部員本田嘉郎は「西表島のアザミサンゴの落書き」などを提案した。本田は2年前、西表島の世界最大級のアザミサンゴに傷がたくさんあるのを見ていた。

企画報道室は「環境問題」シリーズの記事のまとめ役、いわゆるアンカーに、室員の降幡賢一を充てた。

◆4月1日(土)~5日(水)

本田はアザミサンゴの取材で知り合った、西表島にある東海大学沖縄地域研究センターの管理責任者、河野裕美氏に、最近の状況を電話で問い合わせた。河野氏は福永の古くからの知人でもあった。

河野氏は地元のダイバー矢野維幾、笠井雅夫両氏に電話したが、2人とも不在のため地元の竹富町ダイビング組合の組合長をしている「ダイビングチームうなりざき」の代表、下田一司氏に尋ねた。下田氏は「傷は残っていると思う」と答え、河野氏は本田にそう伝えた。

事故防止のため潜水取材は必ず2人で行うという朝日新聞社の規定にもとづき、西部本社写真部員の村野昇が同行することになった。

本田は下田氏に電話で取材の意図を説明し、9日か10日に行きたいから、と案内を頼んだ。

◆4月10日(月)

2人は午前10時半ごろ民宿「うなりざき荘」に着いた。下田氏の船で、大アザミサンゴがある、島の北西部の崎山湾へ行ったが、波が荒く潜水を断念、風下側に当たる鹿川湾に回って潜り、別のアザミサンゴにある傷を撮影した。

◆4月11日(火)

〈午前〉

3人は、改めて崎山湾へ向かった。本田はカメラを持たず、村野はカメラと「イエローサブ」というストロボを持った。2人ともナイフは持たなかった。潜水の基本ルールからははずれるが、切れた釣り糸など体にからまるものの無い場所なので、危険はないと判断した。

案内役の下田氏が先に潜った。大アザミサンゴ全体を上から見下ろしたが、落書きは見当たらなかった。さらに一回りして丹念に見たが、なかった。5分ほど後、朝日の2人が下りて来て、3人で大アザミサンゴの周りを10分間ほどぐるぐる回って探したが、やはりなかった。

5メートルほど離れた小アザミサンゴには、「Y」の落書きが見つかった。下田氏も初めて見るものだった。村野が撮影した。下田氏は先に船に上がった。

2人は帰りにもう一度、大アザミサンゴに寄った。途中で、村野は本田の姿をしばらく見失った。探すと大アザミサンゴの下の方で本田が手招きしており、行ってみるとそこに「K」の字があった。

村野は本田をモデルに2枚撮影し、そこでフィルムがきれた。海中ではフィルム交換ができないため、船に上がった。

船の上で下田氏は、「傷は残っているはず」といって案内した立場上、落書きや傷が思ったほどなかったことを気にしていた。

「船に戻った本田さんが『絵にならない』というニュアンスのことを言ったので、『悪いことをしました』と謝ると、『気にしないで。自然のものだから』と言ってくれたので、ホッとした」と下田氏は語っている。

2人は下田氏に「K」があったことを話さなかった。

〈午後〉

3人は昼食のため、白浜港に寄った。港に向かう船の上か、港での昼休み中に、本田と下田氏は「サンゴの再生は意外に早い」などと、再生能力についての会話を交わした。昼休みの間に、本田は宿にカメラとストロボを取りに戻り、再び崎山湾へ向かった。

本田と村野だけで潜水したが、速い引き潮に流され、大アザミサンゴに行き着けなかった。船上にいた下田氏は海に入って2人を誘導し、また船に戻った。

大アザミサンゴにたどりついた際の状況を、村野は次のように述べている。

「上部をまた2人で探すうち、本田を見失った。流れが速いので大アザミサンゴの上にとどまるだけで大変だった。しばらくして、底の方に立っている本田を見つけて近づいて行くと、本田が止まれと合図した。その時、写しもしないのにストロボがピカピカと連続発光し、本田がストロボを外したり、たたいたりしていた」

本田自身は、本社の調査に対して次のように語った。

「落書きは海底の光のせいか、赤みが抜けていて、鮮明にした方が見栄えがすると思った」

「手袋のまま、右手の人さし指と中指でKを、次にYのところを強くなぞった。ふにゃふにゃという感じではなく、プチッという感じだった。生きているポリプを傷つけているという実感はあった」

「それでも写るかどうか心配になり、ストロボの柄をはずしてこすった。白い骨の粉のようなものが落ちた。1本の線に1、2回ずつの削りを入れたように思う。時間にすると1、2分ぐらいだった」

11日午前、村野が撮影した2コマの「K」は、さほど深い傷には見えない。ところが、本田撮影の11日午後のフィルムになると、くっきり彫り込まれた「KY」が最初から写っている。

◆4月12日(水)

船上から大アザミサンゴが見えるほどの上天気だった。2人で30分間ほど交互に「KY」を撮影した。

「前日に比べ、天気がよいとこれほどはっきり見えるものかと驚いた。さすがにこの時は、本田が表面を手でなぞったかもしれない……と思った」と、村野は振り返っている。

そして、「今にして思えば、本田を見失った時間があった」などと、後に、11日午後の状況を思い起こしている。

撮影が終わるころ、地元ダイビング組合の関暢策氏が数人の客を案内して近づき、「KY」を見つけて撮影した。

2人は午後の船で石垣島へ渡り、それぞれ帰途についた。結局、2人は「KY」について、下田氏には何も話さなかった。

◆4月13日(木)

本田は羽田空港から直接、中央区の「堀内カラー」に行き、フィルムを現像に出した。夕方、現像済みフィルムが写真部に届き、福永が掲載用のコマを選定した。福永は、「KY」を写したコマがフィルム全体の半数あることから、取材者の狙いはここにあると思った。

◆4月17日(月)

この日から「環境問題」シリーズ「地球は何色?」の掲載が始まった。福永は、大アザミサンゴについての本田の手書き原稿を降幡に渡した。

写真部でフィルムを見ながら、降幡は福永の説明を聞いた。福永自身も潜水班のメンバーで、かつて大アザミサンゴを取材したこともある。「KY」のほかに、白く点々と多数の傷らしいものが見える写真と福永の説明から、降幡は「サンゴは満身創痍(い)」と思った。

◆4月18日(火)

降幡は本田が書いた原稿に、ひどい落書きを見つけた時の、驚きや怒りの表現がないのが気になった。写真からいっても、自然を汚す行為を告発する書き方がふさわしいと判断し、思い切って書き直した。

書き直した原稿は写真部デスクに渡し、取材者に見せてもらう方式をとっていた。この時も原稿を福永に手渡しながら、2、3の点を質問した。

福永は「本田は次の取材に行っているので、つかまり次第聞いてみる」と答えた。

◆4月19日(水)

帰社した本田は、降幡原稿を読んだが、特に異議ははさまなかった。降幡は、その旨を福永から聞き、本田に会えないまま、原稿を整理部に出した。

◆4月20日(木)

大アザミサンゴの写真と記事が、東京と名古屋の夕刊1面の「写89」に掲載された。大阪本社は別の地元の写真を載せるため、サンゴは掲載しなかった。

西表島では、ダイバーの矢野氏がTBSの取材チームをガイドして崎山湾の大アザミサンゴに潜水し、「KY」を見つけた。

◆4月21日(金)

ダイバーの笠井氏も、客を案内して大アザミサンゴに潜り、「KY」を確認した。

◆4月22日(土)

西部本社が問題の「写89」を掲載した。

◆4月22日(土)~23日(日)

全国のダイバーから西表島に電話が相次ぎ、地元ダイバーたちは、朝日新聞社の記事のことを初めて知った。地元の人間が発見したばかりなのに、新聞にすでに載っているというタイミングの良さに驚いた矢野氏は、下田氏に電話した。下田氏は「やったのは朝日ではないかと思っている」といった。

あの場所はダイビング組合員の案内がなければ行けない。傷をつけた人間を突き止めるために、矢野氏らは全組合員の行動を調査することにした。

◆4月25日(火)~26日(水)

矢野、笠井両氏らは手分けして組合員に電話をかけ、4月11日午後から12日午前にかけて現場にだれを案内したかを聞いた。その結果、関氏の一行と下田氏・朝日の一行だけと分かった。

<遅れた対応>

◆4月27日(木)

地元ダイビング組合は、朝日の一行がサンゴに傷をつけた可能性が高いと判断。下田氏が東京本社写真部に電話し、本田に直接尋ねたが、本田は「そんなことするはずないでしょう」と否定した。「下田は顔見知りだから問い詰めにくいのだ」と思った笠井氏は、同夜8時ごろ、東京本社に電話した。

まず交換手らしい女性が出た。「こういう問題で問い合わせをしたい」と告げた。「窓口の人間」と自称する男性が出て「朝日に限って、そんなことはない」「文書にして出してくれ」などといった。笠井氏は非常にごう慢な態度だと、腹を立てた。

朝日新聞からつっけんどんな応対を受けた笠井氏は、矢野氏と「肩書のない自分たちでは相手にされないのか」と話し合い、「東海大学の看板をしょっている」河野氏に、朝日新聞への電話を頼んだ。

河野氏はその夜のうちに本田と電話で話した。本田は泊まり勤務で、写真部にいた。河野氏によると、本田は若干のやりとりの後、「いやあ、実は手をつけた。うっすらとホコリが覆っていたのを手ではらっていたら(字が)出てきたが、イマイチだったので、指でなぞった」と認めた。

◆4月28日(金)

「本田が認めた」と聞いた笠井氏は、直接本人の口から聞きたいと思い、午後8時すぎ、写真部に電話した。

たまたまデスクの福永が出た。笠井氏は事情を説明し、「本田さん本人も手を加えたことを認めている」と話した。この笠井氏からの電話で、東京本社写真部は初めて事態を知った。

福永は午後8時半ごろ、帰宅していた本田に電話した。

本田は「ちょっと困ったことになっているので、連休中に西表島へ話に行ってきます」「実は、サンゴにあった古い『KY』の落書きのほこりを払い、手袋をはめた指でなぞった。昨日、現地から指摘を受けて謝りに行く約束をしました」などと説明した。

◆4月29日(土)みどりの日

午前9時半ごろ、福永は写真部長の梅津禎三の自宅へ電話し、報告した。

午前10時ごろ、本田から福永に電話があり、「現地に強硬な2人がおり、雑誌の取材も始まっているので、もう自分だけでは解決できそうもない」と言った。

福永が西表島の河野氏に電話すると、大アザミサンゴに手を加えたことを本田が認めたことや、現地の情勢が極めて厳しいことを知らされた。

午後1時ごろ、梅津と福永は、銀座東急ホテルのラウンジに本田を呼び出した。本田は古傷の上を多少なぞったと説明し、「魔がさしたとしか言いようがない」といった。梅津は古傷があったのかどうかを再三確認した。梅津は福永に、現地へ行って実情を調べるよう指示した。

梅津はその後、このようなトラブルが起きた時に相談することになっている編集局次長兼企画報道室長・桑島久男に報告しておこうと思い、編集局長室へ行ったが、不在のためそのまま引き返した。

梅津は、ベトナム戦争の報道などで業績を重ねたカメラマンである。「何もないところに手を加えて写真を撮り、あの記事に仕立てたのなら、おれは首をくくらなければならない」と考えていた。

しかし、朝日新聞社のダイバーの草分けでもあり、潜水班を育ててきた梅津には、部下のダイバーがそのようなことをするとはとても思えず、本田の説明を信じ込んだ。

福永は午後8時すぎ、西表島の下田氏に電話し、自分が行くことを伝えた。下田氏は、全国のダイバーから問い合わせが殺到していることや、穏便に収めるつもりだったが、もはや無理であることなどを説明した。また、連休中は忙しいため、連休明けに来てほしいと言った。そこで福永は、7日に行くと伝えた。

◆5月1日(月)

昼ごろ、梅津が編集局長室で編集局長伊藤邦男に「サンゴの写真をめぐって、地元で変な動きがあるので、福永を西表島へ出したい。朝日がサンゴを傷つけたって、いうんです……」と話した。

梅津は「ホコリがかぶっていたのでゴム手袋でフワーっと、掃いた」「もともとあった傷のゴミを払い、それを軽くなぞって撮影した」と、本田の言い分を説明した。伊藤の頭には「掃いた」という言葉だけが残った。

さらに伊藤は「もしかして、つくり写真ではないのか?」と念を押したが、梅津は否定した。伊藤は安心し、「重大事件」という認識を持たなかった。

この日午後、梅津は、居合わせたデスク2人と福永の3人を本社2階ロビーへ誘った。途中、デスクの1人は福永から「写89のサンゴの落書きは、自作自演らしい」と耳うちされてがく然とした。ロビーで梅津はまず、「えらいことが起こった」と切り出した。

デスクの1人は、「あの写真はねつ造だったのだ」と受け止め、「われわれの手には負えないのではないか」と感じた。

◆5月6日(土)

この夜福永は、1、2のテレビ局がこの件で現地で取材を始めたこと、環境庁も動き出したことなどの情報を得て、電話で梅津に報告した。

◆5月7日(日)

午後4時半、福永が西表島に着き、午後9時から喫茶店「フック」で下田、矢野、笠井の地元ダイバー3氏と話し合った。

「本人はもとからあった落書きを指でなぞった、といっている」という福永に対して地元側は、(1)11日の午前中に、下田氏を含めて3人が傷を探す目的で潜水したのに、それらしい形跡も発見できなかった(2)「KY」という文字は、目立つ。11日の午前中にあれば、見逃すはずがない(3)このポイントは泥などない。泥のようなものをかぶるということは、考えられない(4)傷自体が非常に大きくて、かつ深く、ゴム手袋をした指でこすった程度でつくものではない--などと反論し、本田自身からの説明と紙面での対処を求めた。

その上、4月12日午後、朝日の2人の直後に潜ったダイバーの関氏らが落書きを見つけていることを指摘し、2人の行為と考えるに至ったと説明した。

深夜、福永は東京の梅津に話し合いの内容を伝えた。梅津は本田に、直ちに西表島へ行くよう指示した。

◆5月8日(月)

午後、本田が西表島に着いた。本田、福永と地元の下田、矢野、笠井の3氏は、午後9時から11時まで前夜と同じ「フック」で話し合った。本田は「指でなぞった」ことを謝ったが、傷が前からあったかどうか、などをめぐってやりとりが続いた。結局、地元側は、落書きが作為的なものであったことを、紙面ではっきりさせるよう、福永に申し入れた。

◆5月9日(火)

午前3時ごろ、福永は東京の梅津に電話し、現地だけでの解決は不可能な情勢である、と報告した。

午後1時ごろ、福永は1人で石垣島の環境庁西表国立公園管理事務所へ行った。職員は、作為的に傷をつけたのなら法律に触れるし、社会的、道義的にも大きな問題になるなどと説明した。

午後8時半、福永と本田は羽田に帰り着いた。梅津と写真部デスクの小野崎徹が出迎えた。福永は、本田を帰宅させた後、空港の喫茶室で「地元側は本田の言い分を信じていない。環境庁が厳しい対応をするかもしれない。TBSはじめ、マスコミ数社が『朝日のやらせ事件』として取材している」などと詳細に報告した。

一方、梅津の記憶では、この時の報告は次のようだった。

福永は「紙面でのおわびが必要だ」と言った。梅津は「あったものをなぞったくらいで、おわびのしようがないじゃないか」と言った。「どう書けばいいんだ」との梅津の問いに福永は答えなかった。

福永は、現地で話を聞いて、ひどいことをしたという実感を持っていたが、梅津には伝わらなかったようだ。

◆5月10日(水)

写真部は午後5時、部長とデスクの会議を開いた。福永が、現地の模様を報告した。デスクの間から「紙面におわびを掲載し、現地に謝罪文を出した方がいい」「写真部レベルの問題ではない。編集局長室へ上げるべきだ」などの意見が出た。

◆5月11日(木)

午前10時半から、環境庁管理事務所員が、崎山湾の大アザミサンゴを見るために潜った。傷を見て、直感的に「これはやったな」と思った。地元ダイバーたちのいう通り、手袋でなどというものではなく、硬いものを使わなければできない傷だと判断した。

所員は、西表島から石垣島の管理事務所長と東京の環境庁に、急いで電話で報告した。

福永は午後3時、環境庁自然保護局の小原豊明保護管理課長に会った。福永が本田の行為を釈明したのに対し、小原課長は「サンゴの現状変更は知事に権限が委任されているので、早急に沖縄県に釈明するのが先決」と指摘した。

福永は、梅津に環境庁でのやりとりを報告し、翌12日に沖縄県庁へ行くことにした。

小野崎と福永は午後10時半ごろ、那覇支局長の井出泰成に電話し、「沖縄県庁に釈明、謝罪したいのでアポイントメントをとってほしい」と言った。井出は沖縄全県を担当している支局長として、それまで何も事情を知らされていなかったことに苦言を呈し、沖縄を管轄している西部本社にまず連絡するよう求めた。梅津が同11時ごろ、西部本社の通信部長と写真部長に連絡した。西部本社は、この時初めて事態を知った。

◆5月12日(金)

午後2時半、福永と井出が、沖縄県の伊野波進自然保護課長に会い、「古傷をなぞった」と経過説明をして陳謝した。

◆5月13日(土)

午前11時ごろ、梅津が伊藤に「どうも普通の話じゃない。うちのカメラマンが何かやったみたいなところもある」と話した。

午後4時半ごろ、局長室で梅津と福永が、伊藤と編集局次長の松下宗之に説明した。梅津らは、現地のダイバーの動きや環境庁も問題にしはじめ、TV局も取材に動いていることを報告、「早急に、紙面におわびと訂正を載せてほしい」と話した。

しかし、本田の行為について、「古傷をなぞっただけ」との説明を繰り返したため、伊藤は「傷つけていないのに、紙面でおわびとはどういうことだ。もともと傷があったのをなぞっただけで、なぜ、紙面で対応しなければならないのか」と問いつめた。

やがて取材先から帰った本田も呼ばれた。問いただされて、「傷はもともとあったが、ゴム手袋でゴシゴシこすった」と言った。「ゴシゴシ」という強い表現を伊藤はこの時初めて聞いた。梅津にとっても初耳だった。「あれっ」と思った。

伊藤は、急ぎ事実関係の再調査をするよう指示した。

◆5月14日(日)

梅津の指示で、村野はファクスで報告書を送った。梅津は、本田の説明と村野の報告書に食い違いが大きいことに気づいた。東京編集局長室は、村野を上京させるよう、西部本社に依頼した。

<社長辞任>

◆5月15日(月)

正午ごろから午後4時ごろまで、銀座第一ホテルのコーヒーラウンジで、梅津と福永が、本田と村野から事情を聴いた。写真部のデスク2人が立ち会った。

本田は初めは指でなぞったことしか認めなかった。しかし、結局、「初めはゴム手袋でこすったが、後でストロボの柄の根っこで落書きの跡をこすり、写真のような状態にした」と認めた。この瞬間、梅津は持っていたボールペンを高くほうり投げた。「背中がすーっと冷たくなって、全身の力が抜けた」と後に感想を述べた。

梅津は午後4時半ごろ本社に戻り、前夜、中国への出張から帰国した局次長の桑島に報告した。「本田がストロボのアームでがりがりひっかいて、『KY』をつけたと認めた。ただし、落書きそのものは、初めからあったといっている」

桑島は梅津を連れて広報担当取締役、青山昌史の部屋へ行った。局長の伊藤も同席した。梅津は「K」が薄く写っている写真を示しながら、「これはもともとあった『K』で、あったのは間違いありません」と言った。青山は「取材の行きすぎだと認めるほかはない」といった。

午後6時、TBSとNHKが取材に来た。青山が応対した。 TBSテレビが午後6時半のニュースで流した。

この日、竹富町ダイビング組合は「事件経過報告書」をまとめ、現地に取材に来ていたNHKとTBSの記者には手渡し、ニュースを見て電話してきたほとんどの報道機関には、ファクスで送った。朝日新聞社については、8日夜、福永、本田と話し合った際に、紙面での訂正を申し入れたのに回答がなく、報告書を要求されてもいなかったため、送らなかった。

午後7時すぎ、社の近くで東京本社管内支局長会議に出席していた伊藤は、テレビニュースが流れた、との連絡を受け、局長室に戻った。局次長、関係部長らと協議し、「おわび」を16日付朝刊の第2社会面に3段見出しで載せることを決めた。

社長の一柳はこの夜、関西出張から帰り、羽田からの車中で初めて概略の報告を受けた。

この日、築地の本社に取材に来たマスコミ各社は、十数社にのぼった。

伊藤は9時半ごろになって、「おわび」を1面に出し、編集局長名の釈明を3面に掲載することにした。

関係者の処罰は、本田は停職3カ月、伊藤と梅津は減給とすることにし、編集担当専務の中江利忠と一柳の了承を得た。

この夜遅く、伊藤は、桑島に現地へ行くよう指示した。

夜のテレビ各局で放映された青山の説明に、西表島の関係者は、朝日新聞社全体で事件をごまかそうとしているという印象を受けた。

「K」が薄く写っている写真を発表して、「前からあった落書きをなぞった」と強調したからである。河野氏は「朝日は墓穴を掘った。これでは、行くところまで行くな」と思った。

この夜、那覇支局をはじめ、各本社、支局に抗議電話が殺到した。

◆5月16日(火)

桑島は朝、羽田発の便で現地へ向かい、那覇支局で西部写真部長江口汎、那覇支局長の井出と合流した。

一行は、沖縄県庁で宮城宏光副知事に会い、陳謝した。宮城副知事は「現地の雰囲気は、きわめて厳しい」といった。この後、竹富町と、石垣島の環境庁管理事務所も訪れ、謝罪した。

一柳はこの日、何人かの役員の意見を聴くうち、「編集局長も更迭しよう」と決心した。

5時半から、編集局の臨時全体部長会が開かれた。出席した一柳は、編集局長と写真部長の更迭を告げ、リクルート事件などで不正に対し厳しい姿勢をとっているわが社としての、読者に対するけじめ、と説明した。「社の責任で早急に調査するように」とも指示した。

◆5月17日(水)

桑島らは西表島を訪れ、地元ダイバーたちと会った。ダイバー側の主張を聞き、河野氏からも詳しい説明を聞いて、信用せざるを得ない、と受け止めた。

◆5月18日(木)

桑島、江口、井出の3人は午後4時ごろ、東京本社に到着した。

局長室で、前局長の伊藤、論説主幹松山幸雄をはじめ、編集と論説の幹部に「本田の自作自演と考えざるを得ない」と報告した。

このあと、伊藤は桑島と新編集局長の松下を伴って社長室へ行き、一柳に報告した。中江、青山も同席した。桑島は「せんじ詰めて言えば、まっ黒に近い印象です」と報告、一柳は「情けないことになったな」と言った。

社会部長伊藤直は、社会部デスクの堀鉄蔵に「海上保安部から20日午前9時に2人に呼び出しがかかっているので、それまでに社として事実関係をできるだけ突き止めるように」との局長室からの指示を伝えた。

この夜、堀をキャップに社会部員5人が、本人たちから話を聴いた。本社近くのホテルの2部屋を使った。

本田はサンゴの落書きの状況については「なぞっただけ」と言い、やはり「前からあった」との主張を変えなかった。

3時間ほどたったところで、本田がサンゴをなぞった時の状況について語り始めた。生きたサンゴに手を加えたことなどを認め、その時の感触を「ふにゃっとした感じよりは、プチッという感じだった」と表現した。

2人の話を聞き、事実経過を再現する作業は、翌朝までかかった。

◆5月19日(金)

昼すぎ伊藤邦男が、2人から聴いた内容にもとづいた新しい処分案を示した。

在京役員会が開かれ、事件について役員に初めてまとまった説明があり、改めて次のような処罰を決めた。

東京写真部員本田嘉郎、退社▽西部写真部員村野昇、停職3カ月▽編集担当専務中江利忠、東京編集局次長桑島久男、東京写真部次長福永友保、西部写真部長江口汎、減給▽西部編集局長松本知則、譴(けん)責

午後8時から本社2階の朝日ホールで記者会見を開いた。

20日付朝刊に「落書き報道はねつ造」の「おわび」と本社の調査結果を掲載した。本田がなにもないところに、「KY」を彫りこんだと考えざるをえないという見解で、「ねつ造報道」を全面的に認める内容だった。地元ダイビング組合の「事実経過報告書」も載せた。

この日、沖縄タイムス本社ビル内にある朝日新聞那覇支局へ右翼団体の二十数人が押しかけ、タイムス社玄関の花瓶が割れた。

◆5月20日(土)

那覇の第11管区海上保安本部と石垣海上保安部が、自然環境保全法違反(サンゴの無許可採捕)の疑いで本田から事情聴取した。

◆5月22日(月)

一柳は夜、前日来考えていた自身の進退について「やはり、この際、辞めよう」と決心した。以前から朝日新聞社の一部におごりがあると感じていた。「テレビで全国の茶の間に飛び込んだ『朝日のねつ造』という事実は、容易に忘れられるものではない。関係者の処罰、紙面でのおわび程度で、のど元過ぎれば、にしてはいけない。最高責任者自らが責任を取ることで、過ちを率直に認める姿勢を示すべきだ」などと考えていた。

◆5月23日(火)

沖縄県が東京事務所で本田から事情聴取した。

一柳は昼過ぎから、相談役渡辺誠毅らに辞意を伝え、夕方、中江に後任の社長になるよう求めた。

◆5月24日(水)

門司海上保安部が、村野から事情聴取した。

◆5月26日(金)

沖縄県が村野から事情聴取。

役員会が開かれた。一柳は発言を求め、自身の辞任と、後任には中江が当たることを明らかにした。

◆6月8日(木)

桑島、梅津、井出の3人は西表島を訪れた。ダイビング組合員らに社長辞任に至る経過を説明し、重ねて謝罪した。

◆6月9日(金)

臨時沖縄県議会で、朝日新聞社と日本新聞協会に対する抗議決議が自民、公明、新政クラブ議員の賛成で採択された。

◆6月10日(土)

沖縄県が朝日新聞社を厳重注意処分にした。午前9時、桑島と井出は副知事室で、宮城副知事から社長あての文書を手渡された。併せて、回復状況の調査と報告を平成元年10月と2年4月に行うよう求められた。

◆6月14日(水)

桑島は環境庁に呼ばれ、山内豊徳自然保護局長から(1)再発防止に全力を尽くすこと(2)サンゴの追跡調査をすることなど、沖縄県の処分内容を守ってほしい、と口頭で伝えられた。

◆7月28日(金)

第11管区海上保安本部は朝日新聞社と本田を、自然環境保全法違反の容疑で、那覇地検石垣支部に書類送検した。

●心からおわび 本田元写真部員

事件が表面化してから4カ月余を経て、本田は「本当に申し訳なく思っています。地元ダイビング組合の方々、朝日新聞の読者をはじめ、皆さんに心からおわびします。1日も早くサンゴの傷が回復することを祈っています」と述べた。

サンゴを傷つけるに至った動機を、本田は「いい写真を撮って帰りたい一心だった」と説明した。「いい写真」の意味をはき違えていたわけだが、その背後に「責任を感じる事態が重なっていた」という。

まず、那覇空港で落ち合った村野から東京写真部の方針を批判され、「いい写真を撮って帰ろう」と強く思った。「写89」の評判がかんばしくない、毎日違ったテーマの写真を載せるべき欄で、「環境問題」といったシリーズでやるのは間違いだ、といった指摘が頭に残った。

また、今年2月から3月にかけて中東に出張した留守中の写真部会で、「潜水班解体」が話題になったと知り、潜水班の事実上のキャップという自負心から「ここで、いい仕事をせねば」と思っていた。

その中東出張の帰りに、航空便で送り返した機材の中から500ミリレンズが抜きとられた。この盗難事件の事後処理がずるずると長引いたのも、心の負担になっていた。

さらに本人は、4月11日の下田氏との雑談その他からサンゴの再生は予想以上に早いと思った、紅海での連続10日間の潜水取材の疲れが残っていた--と話した。

同僚の写真部員たちは、それらに加えて、潜水という特殊な状況下での判断力の鈍化、日数のかかる取材だけに、はっきりした成果を持ち帰りたかった--などの要素がはたらいたのではないか、と指摘している。

<今回の事件の問題点>

《問題点1》掲載前のチェックは 写真選びで発見できず

「ねつ造」を掲載前に発見するには、写真部員本田嘉郎が自ら申し出るか、デスクが気付くか、のどちらかしかなかった。

本田は、当時の心境をこう語る。「今から思うと、一抹の不安はずっと感じていたが、その都度、良い写真を載せたいという気持ちが勝った」

フィルムから、撮影者による作為を感じとることはできなかったか。

フィルムを撮影順に並べて見ると、11日午前撮影の最後の2コマに写っているのは、うっすらと白い「K」だけだ。ところが午後のフィルムには、くっきりと彫り込んだ「KY」が最初から写っている。この午前と午後の変化に、疑問は出なかったのだろうか。

もし、コマ選びの段階でそこに気付いていれば……との悔いが残る。

しかし、ふだんの写真部デスクの仕事は、現像された多数のネガフィルムの中から、狙いに合った、紙面で最も効果的なコマを選び出すことだ。

フィルムの前後関係や、サンゴの傷の変化を中心に見るわけではない日常の作業の中で、ルール違反の作為をチェックできるデスクの機能をいかに強化するかは、大きな課題である。

《問題点2》情報のパイプ詰まる 「削った」事実伝わらず

〈写真部内〉

事件の第1報は、(1)本田への現地西表島の下田一司氏と河野裕美氏からの電話(2)東京本社への現地ダイバー笠井雅夫氏からの電話(以上4月27日夜)(3)写真部デスク福永友保がとった笠井氏から本田への電話(4)ダイビング専門誌からの取材の申し入れの電話(以上4月28日夜)の4つのルートがあった。

(1)は本田の手元でとどめられて情報は社内へ入らず、(2)は、電話を受けた者の応対が悪くて地元の感情を硬化させただけで、情報は組織としての本社には伝わらなかった。これは、電話による情報提供、なかんずく本社にとって不利な情報の処理の仕方に大きな教訓を残した。

(3)の電話をたまたま福永が取り、朝日新聞の「組織」の一端が第1報をキャッチできた。しかし、その後の正確な情報が組織の上部へ伝わらなかったことが、以後の本社の対応を大きく誤らせることになった。

福永は、その夜(4月28日)のうちに、本田、西部写真部員村野昇に電話して事情を聴いた。福永は、この段階で、サンゴの「KY」の傷は本田の「自作自演との認識を持った」という。

この夜の本田との電話の内容を記した福永メモによると、「うっすらと読めるので、それをはっきりとけずった」「魔がさしたように刻って(注

削っての意)しまった」とあり、福永は社内の調査委員会に対して「このメモの記述通りのことを聞いた」と言っている。このメモ通りだとすれば、一報が入ったその夜のうちに本田は、サンゴ損傷を全面的に認めていたことになる。

しかし、このメモは、同委員会に提出されるまで、だれの目にも触れないまま、福永の手元にとどまっていた。

福永は翌29日朝、写真部長梅津禎三に、「どうも本田がやったらしい」「KYは本田が書いちゃったんですよ。本人もそれらしいことを言っている。由々しき問題だと思う」などと、報告した。

29日、連休初日にもかかわらず、梅津から緊急呼び出しを受けた本田は、「サンゴの表面のごみを払い、ゴム手袋で古傷をなぞった」と、手ぶりを交えて「実演」して話し、何度も「古傷の有無」を確認する梅津に、「間違いなくあった」と述べた。

梅津は、本田からじかに話を聞いて「ホッとしたくらいだ」と、本田の説明を信じてしまった、という。

29日の本田の説明と、前夜の電話でのやりとりを記した「福永メモ」では、本田の行為の中身が、まるで違う。「はっきりとけずった」と、「ほられた跡を多少払った」「古傷をなぞった」のは、とても同一の行為だと思えない。

ところが、福永はここで、「ゆうべは、削ったといったではないか」などの追及を全くしていない。

福永は、「あの重要なサンゴに作為を加えて、写真のような状態にしてしまったこと自体が問題で、『削った』とか『彫った』という方法はボクにとって重要な言葉ではなかった」と説明している。

ここで、本田の行為の中身を詰めなかったことが、古傷のホコリを払った程度と考える梅津との、大きな認識ギャップを生んだ一因といえる。

4月29日夜、福永は、西表島に連絡をとり、5月7日訪問を決めた。「連休で忙しい」という現地側の事情があったとはいえ、この1週間の空費は大きかった。

5月7、8、9の3日間にわたる福永、本田の現地訪問中、福永は、話し合いの内容や地元の要求は、電話で細かく梅津に報告したというが、梅津が編集局長室へ「重大事」として報告したのは、4日後の13日になってからだった。

9日夜、写真部デスク小野崎徹は帰京した福永から、現地の厳しい状況や刑事罰の可能性もあることを聞き、紙面に「おわび」を出さなくては、と考えた。2人の意見が一致、一緒に「おわび」の文案をつくった。

福永の帰社を待って開かれた10日のデスク会後、メンバーの多くは、「本田が傷つけた」という現地の主張を正しいと見る方向に傾いたようだ。

梅津と福永の間に、事態に対する認識のズレがあったかどうかについて、梅津は「あったようだ」と認めているのに対し、福永は「ボクは梅津さんと、事の重大性についての認識にギャップがあったとは思わない。梅津さんには『この辺で止まってほしい』という期待感があったのではないか」と説明した。

福永は「5月11日あたりから、どうも正確な認識が局長室へ伝わっていないのではないか、と感じ始めた」という。

〈写真部と編集局長室〉

写真部から編集局長へは、5月1日に初めて報告された。福永を現地に出したいという梅津に、編集局長伊藤邦男は「つくり写真ではないのか」と念を押したが、梅津は「そんなことではない」と否定した。

このため、伊藤は、デスクを沖縄に出すについて、梅津が念のために声をかけてきたと思っただけだった。

以後、5月13日まで、写真部から局長室へは何の報告もなく、伊藤は「重大な事件」だという認識を持てなかった。

13日夕方、局次長の松下宗之が同席して、梅津、福永、本田が詳しい話をした。「ホコリを払っただけ」と思っていた伊藤は、ここで本田から「ゴム手袋でゴシゴシこすった」と聞かされ、さらに、環境問題担当編集委員の竹内謙から環境庁の深刻な見方を聞いて、驚いた。

この時になっても、伊藤には、福永らのいう「紙面で対応する必要性」が伝わっていない。4月28日に組織の一端が問題をキャッチしてからこの日まで、写真部が動いていただけで、「朝日新聞社」として事実関係を突き止めようという作業は、何らなされていなかった。

5月15日夕、広報担当の青山昌史が報道各社の取材に対して、写真部内の調査に基づき「本田がストロボのアームで削ったが、KYの字はもとからあった」と説明した。そして、数日のうちにこの言い分を取り消し「傷はねつ造でした」と認めた。青山発言の根拠となった「情報」に、そもそもの問題があった。

「KY」が前からあった「証拠」として示し、テレビで全国に流れた2コマの写真を見る限り、Kは確かに写っているが、Yあるいはそれに類似した傷を認めることはできない。この写真が証明するものがあるとすれば、「KYが見えるでしょう」ということではなく、「少なくとも、Yはなにもないところに削った」という事でしかない。

「K」についても、前からあったとの証明がないのに、この写真を持ち出したことは、視聴者に「居直り」と受け取られ、逆に本社の立場を悪くする結果になった。

《問題点3》アンカー方式の盲点 間接取材に落とし穴

カメラマンが原稿も書くことは珍しくないが、「いい写真」のほか「いい文章」まで要求すると負担が大きくなる。そこで取材者のデータや原稿をもとに、アンカー(まとめ役)が原稿を書く。この方式は、新聞でも写真中心の記事などで日常的に行われている。「写89」でもカメラマンからデータや原稿を出してもらった上で、アンカーの企画報道室員降幡賢一が補足取材をし、さらにカメラマンから直接話を聞いて執筆する段取りだった。

本田の原稿には地元ダイバー、環境庁の担当者、サンゴの研究家と、3人の談話もついていた。しかし、「KY」の傷のひどさにショックを受けていた降幡は、「サンゴが荒らされていることを告発する型の原稿のほうが、この写真にふさわしい」と判断。4月18日昼前後に、全面的にリライトした。

その際、(1)「KY」の傷を見つけた時の驚きの表現が乏しい(2)問題の傷はいつごろからあったのか(3)本田原稿の「自然環境保全地域」と「海洋特別地区」との関係の表現はこれでよいか、の3点がひっかかった。

しかし、本田は次の取材で東北の山中にいて連絡が困難だったため、降幡は書き上げた原稿を福永に見せ、疑問点を話した。福永は、(2)については、傷つけられて間がないと聞いている、と説明した。(3)は降幡自身、環境庁に電話で確認した。

翌19日、出張先の秋田から戻った本田は降幡原稿を読み、「糾弾調なのはちょっときついな」と感じたが、福永に特に異議は伝えなかった。降幡は原稿を整理部へ出した。掲載当日の20日、写真部からサンゴの形状の表現について手直しの要請があり、その通りに直した。降幡は、この手直しを、いつものように撮影者が原稿を了承したサインと受け取った。

ねつ造が表面化すると、「写真だけでなく文章も問題だ」との識者の批判が出た。一柳東一郎は、社長辞任を表明した5月26日の役員会で「ウソのデータをもとに、世の中に訓戒を垂れた」と、写真と文章双方の問題を指摘した。

デスクの要請でアンカーを引き受けた降幡は、後に反省点を次のように列挙している。

(1)写真に作為がないかどうか基本的に疑うことをしなかった(2)相手の不在もあって、同僚から取材結果を間接的に聞くだけに終始し、現場から事実を問い直すという、基本動作を怠った(3)相手がベテランの潜水の専門家であることに安易に寄り掛かり過ぎた(4)事実の再確認よりも文章の巧拙や表現方式の方に気をとられていた。

その上で、「同僚によってウソの写真がつくられうる、との前提に立つことは、もともと考えられなかった。その点に甘さがあった、との非難は甘んじて受けるが、だからといって今後、同僚に対する不信を基本とする新聞作りにすべきだ、というのであれば、それには疑問を呈したい」と降幡は述べている。

《問題点4》現場の調査を怠った 「無残さ」わからず

この調査の一環として、6月3日に記者2人が崎山湾の現場に潜水した。地元ダイバーの笠井氏ほか1人が立ち会った。潜った記者は次のように報告している。

「サンゴの表面には、直径1センチぐらいのポリプがびっしりとついていて、イソギンチャクのような触手がゆらゆらと揺れている。巨大なサンゴの表面が、風にそよぐ麦畑のように波うっている。大きな動物がうずくまっているというような不気味さを感じた。近づいて傷を観察した感想は、生きものを傷つけた、ということだった。無残さが強く印象に残った。写真やテレビの映像では感じられなかったものである。ひどいものだ。深く彫ってある。あれでは、前から何かの傷があったのか、なにもないところに彫ったのか、などという議論はどうでもいいことだというのが、実感だった」

事件が明るみに出た過程を振り返ると、地元ダイバーも環境庁の職員も、潜水して「KY」を目撃した印象が、その後の行動や判断を方向づけたようである。

一方、傷の無残さが感覚的に伝わっていなかった朝日新聞社側は、「前からあった傷をなぞったのか、なにもない所にやったのか」ということが、「罪状」の程度を分けるポイントであると判断し、その点の調査や議論に時間を費やした。

朝日新聞社は記者たちに、「現場を踏め。当事者にじかに当たれ」と厳しく教育してきた。しかし、今回の事件で、「現場を見てこい」との指示は出ずじまいだった。

もし早い時期に事件と関係のない記者を崎山湾の現場に派遣して、報告を聞くだけの余裕があったら、判断は違ったものになっていたと思われる。

【大アザミサンゴ】

サンゴは腔腸(こうちょう)動物で、円柱形のイソギンチャクに似た小さな個体(ポリプ)が集まって群体を作る。宝石サンゴ(ヤギ目)と造礁サンゴ(イシサンゴ目)が代表的。

宝石サンゴにはモモイロサンゴやアカサンゴ、シロサンゴなどがあり装飾、工芸品に使われる。普通、水深100メートル以上の深い海に生息する。

造礁サンゴは熱帯、亜熱帯の浅い海でサンゴ礁を造る。太平洋で500-1000種類、沖縄近海だけでも二百数十種類になるといわれる。プランクトンや有機粒子を食べ、太陽の光を受けて成長する。

アザミサンゴはその一種で、植物のアザミのようにポリプがとげとげしいことから、この名がついた。群体は銀河(galaxy)になぞらえられ、学名はGalaxea だ。

問題の大アザミサンゴは西表島の北西部にある崎山湾の湾口部、水深約15メートルの海底にある。長径8メートル、周囲20メートル、高さ4メートル。7年前に発見され、世界最大級とされる。

<報告書を読んで> 「開かれた新聞」へ一歩

●この程度になぜ時間 背景の掘り下げ足りない 立花隆 評論家

はっきり申し上げて、私は朝日の対応に不満である。この紙面も含めて不満である。

もう事件以来、5カ月以上も経過しているのである。何を今ごろモタモタやっているのだろう。この程度の調査と、この程度の対応策作りに、どうしてこんなに時間がかかったのだろう。

このもたつきは、朝日が事件の本質とその重大性を認識していないことのあらわれではないのか。

80年にワシントン・ポスト紙が、これ以上にひどいデッチ上げ記事を一面に大々的に掲載してしまうという事件が起きた。同紙の才媛(さいえん)記者、ジャネット・クックが書いた記事で、わずか8歳で麻薬中毒になってしまった黒人少年「ジミー」の悲劇を伝える記事だった。この記事は一大センセーションを巻き起こし、81年度のピュリツァー賞を受賞することになった。しかし、受賞発表後間もなく、この記事がクック記者のデッチ上げで、ジミーは実在の人物ではないということがバレてしまうのである。

それがわかってからのワシントン・ポスト紙の行動は、実に素早かった。それと比較してみると、朝日がいかにもたついているかすぐにわかる。

81年4月13日、ピュリツァー賞発表。4月14日、読者からの電話で、クック記者に経歴詐称の疑いが発生。同紙幹部がその問題で彼女を調べているうちに、記事の信頼性についても疑いが発生。14日夜、彼女を徹底的に問いつめ、深夜(15日早朝)までに、記事がデッチ上げだったとの告白を得た。16日の朝刊の1面トップで、この事実を読者への謝罪とともに大々的に伝えた。編集主幹のB・ブラッドレーが遺憾の意を表明する声明文を発表し、社説も「読者に謝罪する」と書いた。対外的には、社主のD・グラハムが記者会見し、事情を説明し、謝罪した。

さらに、それから3日後の19日の紙面で、広告なしの紙面を丸々3ページ半も費やして、この事件がなぜ起きたのか、詳細な事実調査の結果をリポートし、再発を防ぐために、同紙が今後どう対応していくかを発表した。

この機敏な措置によって、ポスト紙は、デッチ上げによって失われかけた読者の信頼を回復することができた。

それに対して、朝日はどうであったか。

今回の調査報告を読めばすぐにわかるが、信じられないようなもたつきぶりである。

だいたい、地元から、朝日のデッチ上げではないかとの疑義が提出されてから、朝日がその事実を認め、紙面を通じて最初の「おわび」をするまでに、18日間もかかっている。この間、内部ではかなり早い時期に本田カメラマンから、「手を加えた」との告白を得ながら、それを表ざたにせず、写真部と現地かぎりでことをすませようと関係者が奔走している。もし、TBS、NHKが取材にかからなかったら、おそらく、そのまま、“クサイものにフタ”で終わってしまったのではないだろうか。

しかも、この第1次「おわび」は、「もともとあった落書きをなぞっただけ」という弁解めいた「おわび」であったために、すぐその4日後に、「全部ねつ造でした」という真相にもとづく「再おわび」をしなければならなかった。なんという醜態であろうか。リクルート疑惑に対する宮沢蔵相(当時)の対応なみといってよいだろう。

そしてさらに、それから4カ月以上もかけて、やっとでてきたのが、今回の調査報告である。それだけ時間をかけたのだから、よほどよいものができたのだろうと思ったら、その内容はポスト紙が3日間で作り上げた調査報告より、はるかに劣るものでしかなかった。

この報告をいくら読んでも、なぜあんなことが起きたのか、さっぱりわからない。確かに表面的な事実経過は丹念に追われている。しかし、その底にあるものが掘り下げられていない。

問題の最重要な核心は、本田カメラマンの動機の掘り下げにあるはずである。それがない。W・ポスト紙の場合、クック記者が取材拒否したにもかかわらず、クック記者の学校時代の知人、個人的友人、職場の同僚など過去、現在のあらゆる関係者を取材して、彼女の人間像を鮮明に浮かび上がらせ、事件がどこまで彼女の個人的パーソナリティーに起因するものであったかを明らかにしている。

同様のことは朝日新聞もちょっとした社会的事件が起きれば、その犯人について必ず取材して記事にしているはずである。

どうして本田カメラマンの人間像をもっと取材して明らかにしなかったのか。そこを明らかにしなければ、どこまでが本田カメラマン個人の責任であり、どこからが朝日新聞社という組織の責任なのかを明らかにできない。ひいては、正しい再発防止策も講じられないはずだ。

事件の背景の掘り下げで、もう1つ欠落しているのは写真部の問題である。個人的にカメラマンに聞くと、あれに類したことならいくらでもある、他の新聞でも雑誌でも、外部にバレてないだけで、実例はいくらでもあるはずだという。報道写真だって、絵柄をよくするために現場にちょっと手をつけていじるのは常識だ、ともいう。

本田カメラマンの行為の背景には、実はこのような報道写真界のカルチャーがあったのではないだろうか。彼は本当は「魔がさした」のではなく、「この程度なら許容範囲だ」と考えたのではないか。ここにメスを入れるべきだったのではないか。

私は、よりよい絵柄を作るために現場にちょっと手をふれるという行為を全面的に否定するものではない。あのキャパにしたって、よりよい絵柄を作るために、多少の作りはやっている。

問題はそれがどこまで許され、どこからは絶対に許されないのかである。この一線を越えたら報道ではなくフィクションになってしまう、という一線がある。写真部の内部で、この問題を率直に話し合い、議論を深めた上で、一定の原則を確立しなければ、また同じことが起こるのではないだろうか。

W・ポスト紙のブラッドレー編集主幹は、クック記者事件が起きた時に、

「新聞にとって一番大切な資産は読者の信頼である。今その大切な信頼を失わしめる事件が起きてしまった。我々は読者の信頼を取り戻すために、ただちに全力を尽くす必要がある」

と語って、一連の機敏な措置の陣頭指揮をとった。朝日新聞の編集幹部にはこのような認識が欠けていたのではないか。そうでなければ、これほどもたついた対応はしなかったはずである。内々に事を収めようとしたりとか、事実を矮小(わいしょう)化しようとするといった、読者の信頼の問題をないがしろにした措置をとることもなかったはずである。

再発防止策についていえば、「紙面審議会」はオンブズマン制度に範を取ったというが、オンブズマンは日常的に実質のある行動を取らねばならない。このような非日常的機関である審議会は、オンブズマンとして機能し得ない。諸官庁の審議会と同じく、公正さを装うための“隠れミノ”的機関に堕する恐れ大である。機能的にオンブズマンの役割を果たしそうなのは、むしろ読者広報室である。しかし、広報室がオンブズマンの役割を実質的に果たすためには、そこに、編集局に対して独立した一定の権限を持たせる必要がある。

今回の事件における朝日の対応の拙(まず)さの根底には、日本の新聞の通弊である「過ちを改めることをはばかる体質」がある。この体質を改めねばならない。そのために、紙面に訂正欄を常設し、その欄の編集権を広報室に与えてはどうか。これはW・ポスト紙が20年近く前から、オンブズマンにやらせていることである。「朝日は間違いがあってもすぐに訂正する」という評判を取ることが、読者の信頼回復に最も役立つはずである。

●職業倫理の緩み怖い 正確さへの感性みがけ 大野正男 弁護士

サンゴ写真記事は誤報ではない。虚報であり、ねつ造であった。これは朝日の歴史の中で最も触れられたくない記事--昭和25年9月27日朝刊の「伊藤律単独会見記」--の再来であった。

このねつ造写真には、終わりにご丁寧にも次のような解説が付せられていた。

「これは将来の人たちが見たら、80年代日本人の記念碑になるに違いない。100年単位で育ってきたものを、瞬時に傷つけて恥じない。精神の貧しさの、すさんだ心の……。」

今にして思えば何と適切な解説であったことか。

昨年から今年にかけて、朝日のリクルート事件報道は際立っていた。朝日が次々と報道したリクルート株譲渡記事は、政治家の弁明がいかに事実に反するかを明らかにした。その報道は驚くほど正確であった。

ところが、他方、朝日はわが国の他の有力紙がやったことのない虚報記事を掲載してしまったのである。

この写真記者は、中年で、何とか上司に認められるような仕事をしたいとあせっていた。それは日本の平均的なサラリーマン心理であった。彼は、「地球は何色?」というシリーズが企画された時、「西表島アザミサンゴの落書き」を自ら提案した。彼は2年ほど前潜水取材してサンゴに傷があったのを見ていた。しかし、今回実際に潜水してみると目立つような傷はなかった。「これでは絵にならない」と彼は同行者に述べている。

絵にならなくては困るのである。彼は「記事」を--それも一面の記事を--強く欲していた。周りに人はいなかった。彼はついに禁をおかして、「絵をつくった」。「絵にしたい」のは記者に共通する心理であろう。問題は、眼前の「事実」よりも、記者の頭の中に、既に自分のえがく「絵」ができ上がっているということである。彼は、事実を絵にするのではなく、絵にするために事実をつくった。

誤報と虚報は異なるとはいえ、そこには共通する心理がある。今年になってからでも、毎日は「グリコ事件犯人取り調べ」、読売は「宮崎のアジト発見」という大誤報をそれぞれ1面に大々的に掲載した。恐らく、記者がその種の不確実情報を入手して早々と信じ込み、その後はこの信じ込んだ「絵」にもとづいて、他の情報を曲解して記事にしたものであろう。サンゴ写真事件は、故意のねつ造である点で他の誤報と異なるとはいえ、共通の原因がある。そして虚報は40年ぶりだが、誤報は珍しくない。今回のサンゴ写真事件は、異常な記者がやったのではない。彼は有能なベテランカメラマンであった。それだけに根の深さを感じさせる。

では、このねつ造写真を事前に見破ることはできなかったか。それは極めて困難であったろう。今回の写真は、伊藤律会見記ほど、異常不自然ではなかった。同僚や部下の記事が創作ではないかと事前に疑って仕事をするということは恐らく困難であろう。

しかし、一般に、記事の正確さの内部チェックが甘くなり過ぎ、それが記者個人の職業倫理観のゆるみを助長することになっていないか。かつてワシントン・ポストは「ジミーの世界」という、8歳の黒人が母親の恋人から麻薬注射をうけている記事を掲載した。これが全くのねつ造と分かった後、調査を委嘱された同社のオンブズマンは、デスクがこの記者に一切取材源を尋ねないと約束したことが、ねつ造を決断しまた容易にさせた1つの原因であると指摘した。またポスト紙のウッドワード編集委員は、この不祥事をなくすには、外部に対するのと同様、社の内部に対しても同じ警戒心をもって真実を確かめる必要がある、と提議している。

今回の事件を一層目立たせたのは、朝日の事後の対応である。当初地元のダイバーから疑惑の声が上がっても、社内の調査は著しく遅れた。そして、元々あった傷をストロボでなぞっただけという記者本人の不自然な弁解の線に沿って、紙面で一たん“行き過ぎ”を認め、4日後には、全くのねつ造であったと再訂正し謝罪した。どうしてこうなったか。調査に当たった直接の上司らが、記者のいうように“なぞった程度”でなかったら大変なことになるという強い不安を抱き、またせめてそうであってほしいと願っていたからである。

裁判における多くの誤判がそうであるようにここでも先入観が優先、物証との照合がなおざりにされた。もし写真記者が西表島で撮ったネガを撮影時間順に並べてみれば、KもYも初めには存在していないことに容易に気付いたであろう。虚報は事前に見抜けなかったにしても、少なくとも事後の訂正は迅速かつ正確にできたはずである。

組織としての報道機関の機能という観点からすると、この点は重要である。記事への疑いが外部から投げかけられた時に、白紙に戻って調査する姿勢に欠け、担当の機関もないまま、誤報であったらクビになるかもしれないという意識で調査に当たったのでは、誤りの上に誤りを犯す危険性は極めて高い。100パーセント誤報を防ぐ方途はないにしても、誤報を訂正することは100パーセント可能である。

現在、新聞は増え続け、朝・読・毎3紙だけでもその発行部数は2200万に達する。それだけに社会的需要は大きいし、影響力も極めて強い。しかし他面、気になることがある。新聞協会の読者調査によれば、新聞の「信頼性」に対する評価は最近急速に低下しつつあり、本年の信頼性肯定比率は4年前に比し、14ポイント下がって58%になっている。

読者はますます新聞を必要としているのに、その信頼度が低下し続けているのは重大な現象である。その最大の原因は、記事の正確性についての疑問にあると思われる。

新聞の競争は、従来、記事の正確性よりも主として速報性をめぐって行われてきた。その結果、誤報についての感覚にズレを生じた。新聞は不正確な記事であってもなかなか訂正に応ぜず、誤報の訂正には小さなスペースしかさかず、反論権も認めなかった。民衆は新聞と争うのを避けてしばしば泣き寝入りとなった。まれに、新聞を名誉棄損で訴えても、日本の裁判所は100万円位の損害賠償しか認めないのが常である。米国の裁判所が名誉棄損に数千万円から数億円の賠償を命ずるのが珍しくないのと対照的である。

このような社会環境の中で、新聞は組織体としても、記者個人としても「正確さ」に対する感性が甘くなってきてはいないだろうか。サンゴ写真は偶然ではなく、その徴憑(ちょうひょう)ではないか。正確さへの軽視は、ふだんは目立たなくても、ある場合、新聞の築いてきた信頼を一挙に破壊する危険をもつものである。

今日、自由社会を維持する上で、言論の自由ほど大切なものはない。それは朝日と人民日報を比べれば分かる。その自由は、外からのピストルの弾に対しても、内からの職業倫理のゆるみに対しても守られなければならない。

この不幸な事件が、反面教師として役立つことを切望する。

●人間は弱く組織脆く 活性化へ紙面審議会注目 青木彰 筑波大教授

これは、わが国の新聞として異例の、自らの不祥事に関する“調査報道”である。

米国では、1981年、ワシントン・ポスト紙が“ジミー”という麻薬常習少年についての虚報事件で、ぼう大な調査報告を紙面に掲載し世界的に評価されたが、今回の朝日の勇断はそれに並ぶものだろう。

朝日の大アザミサンゴ損傷・ねつ造報道事件が発覚した時、多くの人々は「伝統ある新聞のベテラン・カメラマンが、なぜやったのだろうか」「報道までの過程で、なぜチェックできなかったのか」「疑惑が生じてからの処理に、なぜ不手際が重なったのか」などの疑問を持ち、真相解明を待っていたはずである。報告書は、そうした疑問に100パーセントとはいえないまでも納得できる答えを出してくれている。

いささか不謹慎な言い方だが、この報告書は大組織とそこに働く人々を題材にした“企業小説”の趣もある。淡々と書かれた事実経過の底に、人間の弱さ、組織の脆(もろ)さについての執筆者の情念が、深く重く沈んでいて興味が尽きない。以下、私の読後感めいたことを幾つか拾ってみる。

この事件は、社歴18年の働き盛りのカメラマンの言動に、周囲が振り回されて拡大した。彼は、写真部潜水班のキャップ格としての功名心、仕事上の失点をばん回しようとしたあせりなどから“悪魔”の誘惑に負けた。

私には、人間は本来弱いもの、という思い込みがある。「カメラマンもしょせん人の子」と理解すれば、心の隅に彼を責めるのを手控えたい気分がないわけではない。しかし、人間の弱さという情状を酌量したうえで、なお許せない思いが募るのは、法律違反やねつ造報道もさることながら、彼の所業がジャーナリスト魂の根幹を踏みにじったからである。

報告書作成にあたってアザミサンゴの傷あとを調べた記者たちは「生き物を傷つけた」ことを実感したという。「風にそよぐ麦畑のように波うっている」巨大サンゴの肌を、彼は「KY」とさも落書きのように見せかけてえぐったのだ。残酷な弱いものいじめではないか。ジャーナリスト魂の根幹は、俗に言えば「弱きをたすけ、強きをくじく」ことだろう。それを忘失した彼はジャーナリストとして失格者だ、と断ぜざるを得ないのである。

この事件では、個人の所業もさることながら、朝日という巨大組織自体も“被告席”に座らざるを得まい。組織にはもともと「正しい情報、というより耳障りな情報が流れにくい」「中枢部はまず組織防衛に目を奪われがちになる」という“細菌”に侵されやすい性向がある。今回は、その2つの“細菌”がともに繁殖し最悪事態を招いたように思われる。

こんどの場合、問題発生の第1報を組織の一端がキャッチしてから、トップがその重大性を正確に認識し第2次の厳重処分に踏み切るまで、連休をはさんだとはいえ20日以上もかかっている。情報が生命の新聞社にあるまじき遅さだろう。

情報源の1人であった写真部長は、部下の言い逃れを聞いた時、特に彼を信頼していたわけでも、保身に汲々(きゅうきゅう)としていたわけでもないのに、内心ホッとしたと告白しているという。おそらく、すでに頭の中に描かれている最悪の局面を直視したくない心理なのだろう。組織の中間にいる人たちに共通するこうした微妙な心理的葛藤(かっとう)が情報の選択を誤らせるであろうことは容易に想像がつく。

また、報告書作成のため海に潜った記者たちは「ひどいものだ。……あれでは、前に何かがあって彫ったのか、なにもないところに彫ったのか、などということはどうでもいいことだ」と語り合ったという。ところが、組織の中枢は「古傷をなぞったのか、そうでないのか」が“罪状”の程度を分けるポイントとみて、この点の法律的判断などに時間を費やしたらしい。組織防衛の論理の組み立てを優先させたわけだ。なにやら戦時中の軍の前線部隊と後方司令部の関係をみる思いがする。

このように、今回は組織自体に対する社内の認識が甘かったといえると思う。その甘さを「おごり」「ゆるみ」「官僚化」などと呼んでもそう的外れではない。しかしながら、ジャーナリズムにとって組織が有効に機能するかどうかは重大である。ジャーナリズムにおける組織のあり方、活性化の方法などは、根源的に問い直す必要があるかもしれない。

社長辞任という事態を機に、朝日はもとより他の新聞社までもが、不祥事防止に立ち上がったのは、せめてものことだろう。とりわけ朝日が、テレビの「番組審議会」のような「紙面審議会」をスタートさせたのは注目していい。わが国の新聞は、従来社外の人が紙面に容喙(ようかい)することに対し警戒的だっただけに、“開かれた新聞”を目指す審議会設置の決断は高く評価できる。

というのも、現代は「大衆情報社会」と名付けられる社会状況だからである。大衆化と情報化が重複し、双方の正(明)と負(暗)の部分が複雑にからみ合って、各方面に思わぬ変化をもたらしている。その状況下で確実なのは、大衆化とも情報化とも密接にかかわるマスコミとりわけ新聞の比重の増大である。今日の新聞などに対する厳しい批判や過大ともいえる期待は、その反映だろう。新聞としては、社内外の総知を集め、課せられた責任を果たさなければならないわけだ。新しい組織を形骸(けいがい)化させず、ぜひ「災いを転じて福」にしてほしいのである。

報告書を通読してよみがえった思い出がある。

虚報事件から1年ほどたってワシントン・ポスト社を訪れた時のことだ。会う人ごとに「古傷に触れて恐縮だが……」と前置きしながら、事件当時の模様やその後のことについて聞いて回った。その1人に、論説委員長のメグ・グリーンフィールド女史がいた。女史は、事件発覚後、同紙に掲載された「“ジミー”物語の終わり」という社説の執筆者である。

「本紙が事件について多くを報じ、また説明してゆくだろうこと、われわれ記者が伝統的に“外界”に対して向けてきた懐疑と熱意が、いまや以前にも増して、われわれ自身に向けて注がれていくだろうことを信じていただいてよい。こういうエピソードはひとつでも多すぎるのだ」という結びが印象に残っていた。

「調査報告といい社説といい、とても素晴らしかった」という私の言葉をさえぎるようにして女史は言った。「いくらほめてもらっても私はちっともうれしくないのです。あんな社説は二度と書きたくありません」

今、朝日の関係者も同じ気持ちだろう。