![]()

ルーツ)がむしゃら人生~男を追って蒙古までおしかけて行った花嫁さん~ RT_@tiniasobu

2024/12/09

2024/12/09 文字起こしを見直して、訂正しました。

護歌→謳歌、なかほどで 竜一 → 竜一仏(ぼとけ)などがありました。

院長先生がバイオリンを奏でてくださった優しさについては、バイオリン子育て日記があります。https://ankei.jp/yuji/?n=111

2024/11/17 『真相』1946年3月号から、「蒙古脱出記」という手記を追加しておきました。当時の状況がよくわかる記事です。

2021/06/22 修正 羊の肉と粟のかかゆ → 羊の肉と粟のかゆ。

追加 父母に深切だったモンゴルの若者ジムトルチ氏は 父からの聞き取りによれば ジグムンド・ドルジ氏。

初めて掲載したのは、2017年12月19日でした。

私の幼いころ、父母は、煙草のことをタムヒと呼んでいました。тамхи tamkhi

モンゴル語だったんですね。無理もありません、ふたりは内モンゴルで新婚生活を送ったのですから。

このほど、東京の大宅壮一文庫をたずねて100冊ほど雑誌を閲覧してようやく見つけあてた記事です。この手記の筆者の香川真子は、なき母・安渓芙美子のペンネームでした。押しかけられた方の男は、安渓大安。そのころは「放生(ほうせい)」と名乗っていたはずですが、文中では「竜一」になっています。勤めていた新聞社も、本当は中外日報というのでした。梅機関は実在した日本軍の特務機関で、影佐機関とも呼ばれたものです。https://ja.wikipedia.org/wiki/影佐禎昭

内蒙古での生活についての芙美子の実名入りの文章は、『中外日報』にも載っていて、以下の文章の後半に収録してあります。あわせてお読みいただけると、補足しあうところがあろうかと思います(カトリックの修道院が草原のダルハン旗にあったというのは、聞き手の私が混同したもので、今回の手記を読んでみると厚和の町にあったのですね)。http://www.l.yamaguchi-pu.ac.jp/archives/2016/01.part1/01.intercultural%20studies/04.inter_ANKEI.pdf

『主婦の友』1961年9月号・第6回「婦人の書いた実話」入選

がむしゃら人生~男を追って蒙古までおしかけて行った花嫁さん~

富山県 香川真子(かがわ・しんこ)さん

大正8年7月、京都に生まる。昭和11年、京都華頂高女卒。昭和20年4月結婚。現在、高校一年生と小学校四年生の二人の男子があり、ご主人は高校教論。

◎夜ごと日ごとの爆撃

昭和十九年の夏――といえば、打ちつづく戦争に、日本人のだれしもが、くたびれきっているときであった。B29爆撃機が、夜ごと日ごと、日本の空をわがもの顔に飛びまわって、鳥が糞でもするような無造作さで、ポトリポトリと、爆弾の雨をふらせて、街という街、家という家を焼きつづけていた。

私の住んでいた京都の街は、まだほとんど爆撃らしい爆撃は受けていないが、それもきょうまでのことで、あすはどうなるかわからない運命であった。

私たちはせっせと、路傍の空地や、家の中の土間に穴をほった。空襲を受けたら、すべてをほったらかして、私たちはその穴の中にもぐりこまなければならない。

夜になると私たちは、小学校の校庭に集まって竹槍の訓練を受けた。上陸した敵兵を迎え撃つには、この竹槍がいちばんふさわしいという、上からのお達しだったのだそうだ。

一家の主婦は一人の例外もなく、一日じゅう、街頭に立ちんぼの行列を作って、「配給」を受けなくてはならなかった。八百屋の前で一時間も行列して、ネギを二本とか、大根を半本とか分けてもらって、お次はまた魚屋の前に行列である。いまなら猫でさえふり向きもしないくさりかけたイワシを三尾、サバを片身、やっとの思いで手に入れたころは、空腹で倒れそうになっている。

私の家も同様だった。それでも、軍人の未亡人だった私の母は、けなげにもグチーつこぼさない。じっとがまんすることだけが、直接戦えない私たち女性の、せめてもの義務だと思い込んでいるらしかった。そしてともすれば文句をいいたがる私を、母はいつもきびしくたしなめるのだった。

そのころ、高等学校の理科に在籍していた弟は、学問らしい学問はなにーつ教えてもらえず、くる日もくる日も、軍需工場の「神武第百製作所」へ通い、木製飛行機を作らされていたが、家に帰ると、机に顔を伏せて泣いていた。

「もっと勉強がしたい。数学をやりたい。本を読みたい」というのが、そのころの弟の口ぐせだった。

あるとき、エ場を休んで、むさぼるように本を読んでいるところに、工場主任という、ヒゲ面がたずねてきて、いきなり「非国民」とののしって、弟の頭をなぐりつけた。そのあまりの乱暴さに、さすがの弟もかっと逆上して、思わずコブシをにぎりしめたようだったが、母にはげしく制止されて、わずかに怒りをおししずめた。どんなに侮辱されても、なにーつ抗弁はできないののだ。抗弁すれば「非国民」のレッテルをはられて、まかりまちがえば生命の安全さえ保障されないからだ。

こうしたもやもやした、わりきれない気持の毎日だったが、私は一日も休まずに、勤め先の宗教事報社に通っていた。ここでは日刊の宗教新聞を発行していたが、用紙不足のいまでは、日刊どころか、週刊もおぼつかないありさまで、坊さんも牧師さんも青息吐息だった。ただ特定の神主さんだけは、わが世の春を謳歌して、霊験いやちこな日本の神様のありがたさを、軍人そこのけのたけだけしさで、書き立てていた。それに反発を感じた私は、わざわざ別途の取材をして原稿を書いたが、編集長はろくに目も通さずに「没」にしてしまった。それで私は、仕事のコシを折られたような気になり、毎朝、新聞社に顔だけ出すと、あとは東山や東福寺、または奈良や宇治などの、なるたけ人のいない古寺をたずね歩いて、時間をかせぐことにした。

しかし、このような状態が、長くつづくはずはなかった。

◎すばらしい思いつき

私の家の近くの伏見桃山御陵の北側に、万畳敷と呼ばれる広い城趾がある。そこはときどき練兵場に代用されるので、農作物も作られず、一面に雑草が生い茂って、そこに寝ころぶと、夏草のにおいがむんむんと、息もつまるほどであった。

遠出にあいた私は、家にも近いそこへ、ときどき出かけて行って、寝ころんだ。真夏の日は強烈で、目がくらめくような思いをすることもあったが、外をうろうろ歩いていて、挺身隊にかり出されるよりはましだと思った。

仰向けに寝ころんでいると、ときどき高い青空に、二すじーすじの飛行機雲が、白いテープを投げたように、あざやかな航跡を描いて、どこかへとんで行く。しばらくすると、サイレンがけたたましく鳴りひびき、ウァーッという街のどよめきが伝わってくる。それが私には、まるで遠い遠い、自分とは無関係のところで起こっているどよめきのようにしか思えない。

私はそのようなさわぎをよそに、まったく別のことを考えつづける。広い世界のどこかに、私の全身を没入できるところがないだろうか。現在のような生活では、私はなんのために生まれ、なんのために生きているのか、わからないではないか。

そうした私のつぶやきの底の底には、蒙古にいる竜一からの便りがさっぱりとどかないための、やるせない焦燥がうごめいていた。戦争さえなければ、私たちはとっくに結婚しているはずの竜一だったのだ。

その日も、私は夏草の中に寝ころんで、思いを遠く走らせていた。待っても待っても、便りをよこさない竜一のことを考えながら―― そうだ、いっそ私のほうからおしかけて行ってやろうか、と考えた。どうしていままでそのことに気がつかなかったのかしら。

竜一が兵隊にとられているのなら、手もとどかないのだが、彼は、一介の教師となって、蒙古の草原に暮らしているはずなのだ。いかに蒙古が遠いといっても、たずねて行けばかならず会える相手ではないか。なんといううれしい思いつきだろう。いきなり頭をもたげた想念のすばらしさに、私は有頂天になって、むっくりと起き上った。私は一気に草原をかけぬけて、わが家の玄関にたどりついた。

「お母さん、私は蒙古へ行くのよ。行きたいのよ。行かせてね。」

息をはずませて、私が叫ぶように語るのを、母はあきれたように見返して、

「あなたはまあ、蒙古へなんか、どうして行けると思うの?」と、たしなめるのだが、私はそれを耳にもかけず、

「行けますわよ、行けますとも……」と、私はますます浮かれ立つのだった。

蒙古にいる竜一、私は彼を恋人だとは思っていない。おそらく彼もそうだろう。私たちはこれまで一度も、恋愛や結婚について話し合ってはいないのだった。しかし、単なる友人だったら、私の意識の内部に、こんなに大きな空間を占めているのはおかしい。やっぱり恋人と呼ぶべきだろうか。私はどんなきっかけで、竜一と知り合うようになったのか、それさえ忘れてしまったのだが、気がついてみたら、彼はすでに私をとりこにしてしまっていた。

富山県の片田舎の、小さなお寺の次男坊に生まれた竜一は、その経歴にふさわしく、まことに地味な人柄で、これという才気もなく、むしろブッキラ棒でさえあるのだが、その圭角の多い素朴さの底に、なにかしら、きらきらと光りかがやくようなはげしいものを秘めていた。私が彼にひかれたとしたら、そのような奇異な印象のせいだったかもしれない。

彼がどういう目的で、蒙古の草原地帯のダルハンキという寒村に出かけたのか、私はよく知らないが、そこへ行ってから満ニヵ年あまりというものは、彼は五日おきにかならず私へ手紙を書いてよこした。

私は、最初、竜一が蒙古の草原で、ひとり暮らしのさびしさをまぎらせるために、ひんぱんに手紙を書くのだろうと思っていた。しかし、それが半年たち、一年たつうちに、私の考えは変らざるをえなかった。

竜一は、内地にいる多くの友人の中から、とくに私ひとりを選んで、求道(ぐどう)の伴侶にしようとしていることがわかってきたからだ。

彼の手紙は、むずかしい文章でうずめられていた。そこには甘い単語も、ロマンチックな文句も、見出だされなかった。私はその、一途に真理の探求にあえいでいるような、難解な字句の間から、表現されない彼の心の一端を読みとろうとして、われとわが情熱をむなしくもやしつづけた。

しかし、そんな二人の間柄も、戦争が進むにつれて、ようやく、途絶えがちになった。彼からの手紙がだんだん入手しにくくなるにつれて、私の心は焦慮した。

私はもちろん、心と心のつながりという形而上の世界のたのしみもあるということを、かねがね竜一から教育されているはずなのだが、しょせん私は煩悩具足の女人でしかなかった。手紙が遠ざかったという、ただそのことーつのために、私の手足はじりじりと火に灼かれるような思いになっていた。

私がここにこうしているかぎりは、現在も未来も、戦争と飢餓にさいなまれて、なんの希望もありはしない。どうしても生きてゆかねばならないというのなら、せめてかぎられた境遇の中から、最上のものを選びたい。

蒙古草原のダルハンキは、遠いさびしい地の涯かもしれないが、そこには竜一が、生きて暮らしているではないか。それで充分ではないか。なにをためらう理由があろう。

◎結婚式もしないで入籍

昭和二十年の三月も終りのころだった。太平洋戦争はいよいよその形相を深刻にして、敗戦の色はおおうべくもなく、日本人のすべての顔に絶望のかげを宿していた。

春の朝はまだ寒い。着ぶくれた旅装の私は、京都駅の改札ロに立っていた。背のリュックには、母が奔走してととのえてくれた銀めしのにぎりめしが三十個も入っていた。二つの大トランク、バッグ、洋傘、たいへんな荷物だが、チッキがきかないのだから、手にもって運ぶよりしかたがない。「行けそうになかったら、すぐにもどってきてくださいよ」と、母は早くも泣き顔の表情。

「やっぱりやめてちょうだい。いまごろ蒙古に行くなんて、死にに行くのと同じじゃないの」と、汽車のステップに足をかけるまで、口をそろえて引きとめようとする友達の誰彼――

そんな中で、弟だけが、ロには出さないが、目顔で私に合図して、「姉さん、行っていらっしやい」と、力強くはげましてくれる。私も無言で合図を返したが、母の悲しそうな瞳に目を移すと、いさみ足の私の心もついくじけて、「いっそやめようかしら」と、ふと戸惑ったりする。

けれども、いまとなっては、歩き出すよりほかに道はないのだ。私は思いきって大きく手をふると、大股に歩いて列車のステップにとびのった。列車の中は超満員だった。荷物を運びこんでくれた弟が、私の耳にささやくようにして、

「姉さん、どこに行っても、いまの日本よりましだよ。ぼくの分まで、抑圧のない生活を送ってね」といった。

「できたら、あなたもつれて行きたいわ」

私たちは、おたがいの肩を抱き合った。しかし、それも一瞬のこと。動き出した列車におどろいて、弟はあわててホームにとびおりた。汽車はすこしずつ速度を早めて走り出した。過去は過去、私はただ未来に向かって驀進するだけだ。

汗ばむほど堅くにぎりしめている切符。北京行と印刷したこの赤い切符の一枚を求めて、私はここ七ヵ月あまり、どれほどがむしゃらに走りまわったことだろう。

戦局も、どうやら峠を越したと思われるきょうこのごろ、一般の民間人が大陸にわたるのは、ほとんど不可能に近いことだった。まして私は未婚の娘だった。それが雲をつかむような理由をかかげて、危険な大陸にわたろうというのは、おとぎ話の冒険か、さもなければ自殺行為にひとしいことだった。

渡航許可証をもらうために、私は性こりもなく、区役所や警察署にお百度をふんだが、どちらでも問題にしてくれなかった。その理由の第一は、私が未婚の女性であるということにあったらしい。

私はすぐに竜一の故郷である富山県に出かけた。そして彼の母に談判してむりやりのことで入籍してもらった。結婚式もあげないままに、私は戸籍の上だけではすでに竜一の妻になった。

私の渡航に反対しつづけていた母も、私が、彼の戸籍に入ってしまったことを知ると、ようやくあきらめて、それほどまでに行きたいのならと、しぶしぶながら許してくれた。そして亡き父の同僚だった人が、いまは、さるお役所の高官になっているので、その人に相談してみたらと、教えてくれた。

その高官の人は、私の願いを気軽に引き受けてくれて、あれほど狂奔しても入手できなかった渡航許可証と北京行の切符を、いともらくらくと都合してくれたばかりでなく、万一の場合には利用するようにといって、「北京梅機関勤務」という辞令まで手渡してくれた。

梅機関というものが、なにをするところか、その内容については一言も説明されなかった。まさか梅の木を栽培する機関でもあるまい。

「こまったことがあったら、その辞令を見せるといい。おまえさんの希望がききとどけられるだろうさ」と、その高官のおじさんは教えてくれたが、私には少々無気味だった。

とにかく北京まで行きつきさえすれば、そこには女学校時代のお友達が一人いるのだから、なんとかなるだろう。それから先のことは、そのときになって心配すればよい。虎や狼のいるジャングルの中に行くわけでもないから、とって食われることもないだろう。

野放図らしく見えても、私はやはり、まだうら若いお嬢さん。ともすれば行く先々のことが気になって、汽車にゆられながらも、心はなかなか休まらなかった。

◎飲まず食わずの旅

下関では艦砲射撃を受けて一時退避を余儀なくされたり、釜山ではホームをまちがえてうろたえたりしたせいか、奉天(いまの藩陽=シェンヤン=)行の汽車にのって坐席におちつくと同時に、私はぐったりとしてしまって、それから十数時間、死んだように眠りこんだ。朝鮮半島は夢にうなされながら北上したことになる。ガタンと、はげしくゆれる衝撃に、目をさました私は、網棚を見上げて愕然、眠気も一ぺんにふっとんでしまった。なくなっているではないか、母が死ぬほどの思いで調達してくれた銀めしのおにぎり三十個が、それを入れたリュックサックごと、ぬすまれてしまったではないか。私は呆然として、しばらくは口をきくこともできず、やがて心細くなって、ベソをかいてしまった。

周囲の人々は、気の毒そうに私を見守っているけれど、だれにとっても食物は大切なので、この見知らぬあわれな娘に、分けて与えるだけの余裕はないにちがいない。私はベソをかきながらも、自分はいま遠く故国を離れて、未知の人たちの中にいるのだから、もっとしっかりしなくてはいけないのだよと、自分に言いきかせていた。

私の筋向いの坐席には、釜山からずっといっしょに、一人の青年将校が腰をおろしていた。彼はたいへんな食いしん坊で、空腹の私には目ざわりになるほど、たびたび弁当を食べていた。おいしそうな玉子焼、海苔巻、そぼろをかけたご飯など。

私はひざの上に文庫本を開いて、顔をうずめるようにして読書にふけったが、ときどき鼻先を流れてくる奈良漬のにおいに、思わずむせかえるのだった。

そうした私を見かねてか、その中尉さんは、気をきかせて、おひとついかがですかと、海苔巻をすすめてくれた。ノドから手が出るほどほしいくせに、私は、妙にこだわって、すなおに手が出せなかった。武士は食わねど高楊枝……などと、やせがまんを張りながら、じっと目をとじると、おすし、海苔巻、ぜんざいなどが浮かんでは消える。

そんな食欲との苦闘をつづけながら、列車はいつしか鴨緑江をわたって、やがて奉天駅についた。プラットホームには、苦力(クーリー)らしい男たちが、おいしそうなきいろの食パンを、てんでにかかえて歩いている。私は目まいがするほど食欲を感じたので、列車がホームに停止するのを待ちきれぬ思いで、ふかしたての、まだ湯気の立っている高梁(コウリャン)パンを買い求め、大急ぎで北京行の急行にのりかえた。

奉天から北京まで二十二時間。とにかくパンが買えたので一安心と、荷物を棚に上げて、水気のすくない高梁パンにかじりついたとたん、「また、ごいっしょですね」と声をかけられて、ぎょッとした。またしても、海苔巻の中尉殿と向かい合ってしまったのだ。「お腹がへったでしょう、無理もないですよ、朝鮮半島を飲まず食わずの旅でしたものね。しかし、高梁パンはまずいですよ。とても食えたものじゃない」

先さまはなにげなくいったつもりかもしれないが、その高梁パンにかじりついていた私は、思わずかあッとなってしまった。「私は軍人さんじゃございませんから、これでもけっこうおいしゅうございますわ」

と答えてやった。さすがに彼もむッとしたらしく、だまりこんでしまった。

私は、自分が根っからのイヤシンボだとは思っていない。食べることは好きだが、けっしてむさぼったことはない。ところがこの中尉さんは、食べることだけがこの世のたのしみだと思っているのだろうから、移りゆく窓外の風景に目もくれず、よくもまあとあきれるほど、無遠慮に飲み食いしていた。

北京についたとき、私は本能的にフラフラと、駅の売店にとびこんでしまった。ジュースを飲み、なつめをかじり、肉まんじゅうを食べて、やっと人心地がついた。いまどきこれだけの食料品を、切符なしに自由販売している中国は、さすがに大きな国だなと感服した。

いくらですかときくと、六百円ですという。さあこまった。私の胸算用では、せいぜい十二円くらいなのに、六百円とは吹きも吹いたりである。所持金は制限されて、ふところには二百円しかない。売子は手をとほっ出して、なんだかわめいている。途方にくれていると、だれかがうしろから肩をたたいた。ふり向くと例の中尉殿である。

「あら、いいところで会ったわ。助けてくださいな。私、二百円しかもっていませんのよ」

「わッハッハ……」と、中尉殿は愉決そうに笑って、それでも気前よく立替えてくれた。

「これからどうするのですか?」

大食漢だが、この中尉殿、見かけによらず親切者らしい。私はふと思い出して、オーバーの内ポケットから、例の辞令を出してみせた。すると中尉殿は、急に姿勢を正しくして、挙手の敬礼をした。

「梅機関の方ですね。それでは自分がご案内いたします」

急に改まった中尉の態度に、こちらが度胆をぬかれてしまい、私はなんとなく「梅機関」がこわくなった。

「けっこうですわ、私、ひとりでまいりますから……」

軽くお礼をいって、改札ロを出ようとした私は、足もとを見て、ふたたび愕然とした。ない。なくなっている。トランクも洋傘も、小脇にかかえているつもりのハンドバッグも、消えてなくなっている。私の体ひとつが残っただけで、荷物は全部なくなってしまったのだ。

一体、いつのまにどうして盗られたのか、その見当さえつかない。私が立っているプラットホームは、ここが日本の京都駅ではなく、中国の北京駅だということを、私は骨身にしみて教えられた。

親切な中尉殿が、しきりに世話をやいてくれて、軍隊の力を借りてでも、ぬすまれた荷物をとりもどしてあげようといってくれるのを、振りきるようにして、私は駅前の広場に出た。

なんともいえずさわやかで、身軽である。身につけていた一切の付属物を、残らず人にくれてやって、正真正銘の真子(しんこ)さん一人になってしまった。これから先、ダルハンキまでどれほどの距離があるかしらないが、この旅の幸先は、あまりよくなさそうだ。

善導大師という、中国のえらいお坊さんは、私たち人間は、火の川と水の川にはさまれた細い道を、とぼとぼと歩く旅人だといっている。道の彼方に阿弥陀如来が、ここまでおいでと手招きしているので、火に焼かれ、水におぼれても、その細い道を歩かないではいられない。いまの私はその旅人だ。ダルハンキの草原の中から、手招きをしている竜一仏(ぼとけ)のもとにたどりつきたくて、私は着のみ着のままの、あわれな旅をつづけなくてはならない。

◎森の都の修道院

さて、世の中はそれほど歩きにくい道ばかりでもないらしい。駅前で洋車(ヤンチョ)をひろって、友人の家をさがしあてた私は、心からのあたたかい友情で迎えられた。彼女の夫なる人は北京新民会という政治団体に関係しているとかで、その政治力を利用して、竜一の消息をたしかめ、北京まで私を迎えに出るように計らってくれた。

竜一はそのころ、ダルハンキを引き払って、奥地ではあるが人口の多い、厚和(帰綏コイソイ)という町の修道院にいることがわかった。もうすぐ竜一に会える。信じられないうれしさだったが、こう簡単に道がひらけると、冒険好きの私には、少々張り合いぬけの感じだった。

私たちは、それから一週間後に、まる二年ぶりで再会した。あお黒くよどんだ竜一の、ビタミン不足らしい皮膚の色を見つめて、私の仏さまはなんときたならしくなったのかしらと、悲しかった。遠い東の国からの花嫁さまを迎えるというのに、ヒゲもそらず、ズボンの折目らしいものも見えない。こんな男性ではなかったはずなのだが――

ダルハンキに二年いるうちに、壊血病にかかったので、厚和に配置がえしてもらったのだと、気重そうに語る竜一を、私はしきりに〝こんな人じゃなかったのに〟と、胸の中でつぶやきつづけた。

私は、京都出発以来のかずかずの苦心談を、多少の誇張もまじえて語ったが、彼は気のない受けこたえをするだけであった。お魚のように無感動な表情。こんな人だったのかしら。

とにかく私たちは、厚和へ出発した。蒙古地区の入ロの張家口(チャンチャコウ)、石仏で名高い大同(タートン)よりもずっと奥地の厚和の町。中国人、トルコ人、蒙古人、白系ロシア人など、ごったな民族が二十万人も住んでいる都市、森の都と呼ばれるほど樹木が茂り、牛、豚、ラクダが町の中に放牧され、仕事のない男たちが往来の日だまりでのんびりシラミをつぶしている。厚和はそんな町である。

「ついたよ、さあ……」と、竜一にうながされて、私は洋車からとびおりた。目の前の、見上げるようなレンガ塀にかこまれた大きな門。天主教哲学修道院の文字がくっきり浮かび上っている。のぞき窓から顔を出した老人が、竜一をみとめると、愛想よく笑って門をあけてくれた。広い前庭、茂った樹木のさわやかな葉ずれを通して、白いスレート屋根の家がいく棟も見える。竜一はその大きい建物の中の一室に私を案内すると、院長に報告してくるといって出て行った。

この中に二百人の若い修道士たちが住んでいるというのに、まるでウソのように森閑としていて、なんの物音もしない。私はそっとあたりを見まわす。二十畳ほどの広い部屋だが、その片すみに本棚と机と、粗末なベッドがあるだけの、殺風景なほど簡素な部屋である。

ここがこれからの私たちの生活の本拠になるのかと思うと、ひとりでに苦笑が浮かぶ。本棚から一冊の厚い本をとり出して、そっとにおいをかいでみた。机をなでてみた。壁にぶらさげられているコートにさわってみた。竜一のいままでの生活ぶりを、私は、この皮膚でじかに感じとろうとしていた。

「なにしているの?」

いつのまにかもどってきた竜一が、不思議そうなまなざしで、じっと私を見つめていた。はじらいが、一瞬、私の体をすくませる。

「疲れたろう、坐ったらどうだい?」

「いや」と、私は思わずスネてみせて、そのまま立っている。そのくせ私は、まだ汽車にゆられているように重心が定まらないままで、板の間が動くような気分だ。

竜一はだまって、タバコに火をつけた。淡い煙がほのかに二人の間を流れる。長い沈黙。いつまででも、こうして立っていよう。もはや二人の間には、何千キロの距離はない。手をのばせば、すぐにも抱き合える距離でしかない。

突然、予期しない涙が、私の頬を伝って流れはじめた。目の前の竜一の姿が、ぬれて、ぼやけて見える。竜一の右手が、やさしく私の肩をつつむ。

「ほんとに、たいへんだったろうね、よく来てくれた」

ああこの言葉。私は竜一のこの一言がききたかったのだ。急にうれしさがこみ上げてくると、目まいがして、そのまま板の間に、どさりと倒れてしまった。

◎草原の中のダルハンキ

修道院は、原則として女人禁制だ。それで、私たちは、神父館を引き払って、門の近くの一棟に移った。そこは、神父や学生たちが、外来者と面接する部屋に隣り合った、八畳間に台所のついた、小さな建物だった。壁をぬりかえたり、床にアンペラを張ったり、戸棚や洋服ダンスを備えつけてみると、私も小さな砦の女主人のような気になった。

はじめの一ヵ月あまりは、修道院の賄い夫が食事の用意をしてくれたが、いつまでも人手にたよってばかりはいられない。これでも私は花嫁さんなのだから。

私は竜一にせがんで、鍋、釜、お皿、調理台など、一通りのものを買ってもらい、ある日、一大決意のもとに、ご飯というものを、生まれてはじめてたいてみた。

お湯をグラグラ沸騰させた中に、洗い米をさらさらと流しこみ、石炭をじゃんじゃんたいた。私の計算では十分以内に、白いご飯がふっくらとたき上るはずだったが、第一回は見事に失敗、こげくさいお米の黒焼ができ上ってしまった。

ここで私は、郷里にいたころ、母がよくきかせてくれた言葉を思い出した。「はじめチョロチョロ、中パッパ、赤子が泣いてもフタとるな」――そうだ、あの要領だ。私はもう一度、この要領で試してみた。しかし、けっきょく、私は炭のようなご飯しかたけない女であることを、実証してしまった。

すると竜一は笑いながら、私の手からお釜をとり上げて、なにやらゴソゴソしていたと思うまに、まるで手品のように、白いふっくらとしたご飯をたいてくれた。おかげで花嫁さんの面目はまるつぶれ。竜一のこの技術は、ダルハンキでまる二ヵ年、自炊生活をして暮らしたたまものにちがいなかった。

この修道院はベルギー系の天主教の教会で、建物も西洋風の明るいもので、大きな農場や牧場をもち、また自家発電の装置もあって、みんな近代的な生活をしていた。院長の常守義先生をはじめ、十人の神父さんは全部バチカン大学出のインテリぞろいで、二百余人の学生たちも教養高く、礼儀正しく、朝タの祈りをおこたらぬ人たちであった。

大東亜省という日本のお役所は、この教養高い紳士方に、日本流のいろは(、、、)を教えこもうと思って、竜一を現地に派遣したらしい。しかし竜一は、私の見るところでは、きわめて職務怠慢の教師であった。毎日、きまった時間に神父館に出かけるのだが、それはお茶のご馳走にあずかるためだったらしい。教室では、「アウグスティヌスの箴言集」などについて、学生たちと論じ合っている。そしてひまがあれば、畑の耕作に余念がないようだ。

夜は夜で、彼は自分の勉強のために、「彼岸の世界」だの「浄土教の研究」だのという仏教の本を読んでいた。大東亜省は、この非常時に、そんなつもりで竜一を特派したのではあるまい。

よく熟れたアンズの実が、甘ずっぱいにおいをただよわせはじめる七月のはじめ、修道院も夏休みになって、先生も学生も帰郷し、広い院内には辺地の学生が二十人ほどと、老門番の張先生と、私たちだけが残ることになった。

みんなは毎日、畑の水くみに精出した。雨がめったに降らず、日光が強いので、ゆだんすると、畑がすぐ地割れする。私たちは二人一組になって三十メートルの深い地下から、楊柳製のカゴで水をくみ上げて畑に潅漑した。一日じゅう、同じ動作をくり返す。あせらず、さわがず、あきもせず。気ぜわしい日本人の私には、なによりのよい薬だ。私は、生まれてはじめて、のびのびと呼吸することのできる境地に身をおいたような気がした。人種はちがい、言葉は通じないが、みんなで共有する自由の雰囲気が私にはたまらなくうれしかった。

しかし、ここは日本ではなくて蒙古である。修道院から一歩外に出ると、敵意にみちた無数の視線が、日本人の私たちを射すくめる。日本の敗戦はすでに決定的といってもよい。竜一はいつ召集されるかわからない。

ある日、一人の蒙古人がたずねてきた。ジムトルチという名前の、ダルハンキの住民だった。あざやかな日本語で、旦那(バクシー)が奥さんをもらったときいたので、招待に来たのだという。

「ありがとう。しかしいまのぼくたちは、どこへも出かけられないのだよ」と、竜一が答える。

「バクシー、ただの三日でいいですよ。そうすりゃ奥さんは、バクシーが二年間も暮らした包(パオ)を見ることができるではないですか」と、なかなか熱心だ。

私はジムトルチ氏の、日本人そっくりのおだやかな顔をながめているうちに、むしょうにダルハンキへ行ってみたくなった。もともと私は、ダルハンキを目ざして、日本を出発したのだった。蒙古の大草原の中で竜一と暮らしてみたくて出てきたつもりが、ついこの京都の延長みたいな厚和の町に腰をおろしてしまったので、私はどうしても、ダルハンキに行ってみたいと、竜一にせがんだ。

竜一もしかたなく、それでは四、五日だけだぞと、念をおして、腰を上げることにした。私のこの頑強さ。こうと思ったら、どうしても、自分をおし通さずにはいられないがむしゃらさが、われながらおかしかった。

◎丘陵のはてに沈む太陽

厚和からトラックで四時間ほど走ると、陰山(インシャン)山脈にかかる。そこから岩ばかりの山道を三時間、上りつめたところが武川という県城のある町で、そこから先は見わたすかぎりの草原地帯だ。実際は、草原というよりも丘陵と呼ぶべきだろう。白茶けた地肌の丘陵が、地平線の彼方まで積み重なっていて、まことに壮観だ。

百霊廟(パイリンミャオ)でトラックをおりて、馬にのりかえる。ここは、ラマ教の本山で、三千人のラマ僧が修行しているそうだ。私にはしかし、ただきたならしい泥の建物とだけしか感じられなかった。

百霊廟を離れると、いよいよ殺風景なながめがつづく。もう建物もなにもない。丘陵の上に積み重ねたオボという石だけが、唯一の目じるしだ。わき目もふらずに馬を走らせる。オボがなければ、案内役のジムトルチ氏も、どの道を通ったらいいか、見当がつかないという。

同じような丘陵を、いくつもいくつも越えて、八時間あまりも走りつづけて、目ざすダルハンキにたどりついたとき、私はもう疲労困憊、口をきく気力もなかった。

包のすみに、毛布にくるまってころがっている私にひきかえて、竜一はすこぶる元気だった。二年間の古巣にもどり、旧知の人々にかこまれて、私にはまるでわからないアクセントでしゃべりまくっている竜一だった。

ダルハンキに来て、私は改めて日本との距離を考えた。厚和の町は、その生活内容に多少のちがいはあっても、そこに生きている人たちと私とは、共通した時間や観念をもっていた。ところがここでは、すべてのことがちがっている。ここでは羊の大群が、人間の生活の大半を規制している。住居も着物も食物も、燃料さえもが羊たちに供与されている。

ダルハンキでは、羊が草を求めて移動すれば、人間もそれについて移動しなくてはならぬ。食物といえば、羊の肉と粟のおかゆ(、、、)だけ、一年じゅう、朝から晩まで、なんの変化もありはしない。百年前も現在も、まったく同じだ。

私たちは、背(せい)の低い蒙古馬にまたがり、包から包を訪問した。一つの包に、二、三家族の人々が住んでいる。隣りの包までは、馬で二、三時間はかかる。

ある日、私たちは道をまちがえて、目ざす包をさがしあてないうちに夕方になってしまった。大きな太陽が、はるかなる丘陵の向うに沈みかけて、見ているうちに血を流したような炎のかたまりとなった。

私は、その瞬間、衝動的に手綱をひきしぼり、沈みゆく太陽を目がけて突進した。砂塵が頬を打ち、突風が耳に痛い。あの真紅の太陽の中を突破することができたら、たとえ死んでもかまわない。私は必死になって、蒙古馬のおしりにムチをあてた。

竜一がおどろいて、私のあとを追いかけた。太陽はすっかり沈んでしまった。気ぬけしたように、私がぼんやリと馬をとめていると、竜一は、自分の馬をすりよせてきて、私の手をしっかりにぎった。いつか近い日に、このあたたかい手が私をふりすてて、戦いの中に消えてゆくかもしれない。

いやだいやだ、私は絶対に、この手を放さない。これを失うくらいなら、いますぐに、馬首をそろえて太陽の向う側まで走りぬけてしまいたい。

いつのまにか、竜一が、私の馬にのりかえて、うしろからしっかりと抱きしめていた。

「真子、ぼくは召集されるかもしれない。いっしょに暮らせなくなるかもしれない。しかし、ぼくたち二人だけで見た、あの真紅の太陽の美しさだけははっきりと刻みこんでおこうね。忘れるんじゃないよ」

私は鳴咽しながら、なんべんもなんべんも、大きくうなずいていた。

◎流れに身をまかせる生活

ダルハンキから厚和にもどって、まもなく、広島と長崎に原子爆弾が投下され、ソ連が参戦した。おそれていた日がついにきたのだ。竜一にも、防衛召集令状が手交された。

二日後の入隊命令なのに、修道院には院長さんも神父さんもいない。万一の日にはかならずかくまってあげると約東してくれた院長さんがお留守なのでは、私はどうしていいかわからない。

竜一も不安な面持で、とにかく領事館に連絡して、私の身の振り方をつけようといった。そんなところへ、門番の張老人が息せき切って私たちの部屋へやってきた。彼は巷のうわさを耳にすると、じっとしていられずに、平地泉という町に帰っている院長をたずねて、私たちのことを相談してくれたそうである。

院長は、竜一の召集はさけられないだろうから、太々(タイタイ、女房)の私をカトリックの修道女に仕立てて、こちらへつれてきてくれといったそうだ。そういって老人は、院長から託された修道女の制服を、私たちの前にひろげて見せた。

竜一は、「謝々(シェシェ)」と感謝の言葉をのべながら、その制服を私に示して、

「真子、院長の好意に甘えるか、そのほうが安全にはちがいないが・・・・・・」

私は迷った。院長のやさしい面ざしがよみがえる。迷惑にちがいないのだ。張老人の親切もありがたい。しかし、なんといっても、神をあざむくのはいやだ。私はやはりこの地にいるいく人かの日本人と、運命を共にすべきだろう。

私の考えを聞いた老人は、それでも心配でならぬという口吻で、「うわさによれば、どこの町でも中国人や朝鮮人が大あばれにあばれて、日本人はひどい目にあわされているそうだ。太々が神をあざむきたくないというなら、せめて日本人がたくさん住んでいる張家口まで、自分が送って行ってあげよう」といってくれた。

どこの世界に、行きずりの異国人にすぎない私に、こうまで親切にしてくれるものがあろうか。泣きたくなるほどありがたい。しかし、ありがたければこそ、私は、この老人の好意を、無神経には受けられない。私は、頑固なまでに、老人のすすめをこばんだ。

ミシンや絨毯、台所用品など、すっかり修道院に寄付してしまって、片づいた部屋の一隅で、竜一は、しきりに本を読んでいる。あすはいよいよ別れだというのに、なんということであろう。

私はつかつかと彼のそばに近づくと、読んでいた本をいきなりとり上げて、ビリビリッと破いてしまった。

「どうしたというの、竜一さん、もしかしたらこれが一生のお別れになるかもしれないというのに、のんきそうに本なんか読んで、私のことが心配にならないの?」

私は、たたみかけるようにしてののしった。くやし涙がポロポロと、とめどもなくこぼれた。あすから直面しなくてはならぬ、かぞえきれない困難と危険の前に、私たちはもっと人並みにあわてさわぎ、泣きわめかなくてはいけないのではないか。

竜一は、坐ったまま、私の手もとを見つめて、しずかにたしなめた。

「平常心之道(へいじょうしんこれどう)という言葉がある。興奮や緊張は、けっして長つづきしないんだよ。平常心というのは、流れにさからわないことだ。流れに身をまかせる、それがほんとの強者だ。きみのようにはげしく、じたばたするものは折れやすいんだよ、わかっておくれ」

その話の内容はよくわからなかったが、私は、竜一の言葉にしたがうよりほかはなかった。この場にのぞんで、私がこんなに狼狽し、ヒステリックに本を破いてしまったりしたのは、実はまだ竜一には知らせていない秘密があったからである。

私は竜一の手をとると、その手をそっと私のお腹の上においた。

「ここに私たちの赤ちゃんがいるのよ」

「えッ」といったまま、竜一の顔には複雑な陰が走った。

「ほんとよ、私はもうお母さんなのよ」

竜一はきっと口を結び、言葉もなく、感情の激動に耐えている。これでいいのだ。これでよかったのだ。私は胸の中で、そうつぶやきつづけた。

◎乞食になっても生きぬく

翌日、私は領事館の人々といっしょに張家口行の汽車にのった。ここには日本人がおおぜい住んでいて、さまざまな流言がとんでいた。ソ連兵がついそこの日の丸峠までおし寄せてきている。日本人は一人残らず惨殺されるだろう。中国人が、日本人の住居に火をつけてまわっている。日本の軍隊には抗戦能力がない。民問人が武器をとって戦わねばならぬ。

私たちはそんな流言に悩まされて、生きた心地もなかった。そのうちに私たちは、どこから出たのか、青酸カリのはいった小ビンを手わたされた。救援部隊があすの正午までに到着しなかったら、大砲を合図に服用自殺せよというのであった。

女子供はいっせいに声を上げて泣いた。泣くのが当然だった。

しかし、さすがに大和撫子はききわけがよい。あすのために、死出の晴着をとり出し、最後の化粧をしなくてはならぬと、女たちは話し合っている。

私は、そんな話をきいているうちに、怒りがむらむらとこみ上げてきた。バカバカしい。だれが死んでやるものか。無策の犠牲を私たちに肩代りさせられてたまるものか。私は、その小ビンをすてようと、周囲の人たちに呼びかけたが、だれも相手にしない。よし、それなら私だけでも、生きてやろう。乞食になっても生きぬこう。私はその小ビンをいさぎよく投げすてて、その場から脱出した。

それから天津まで、あるときはサソリの山に迷いこんだり、汽車もろとも銃撃されたり、餓死寸前の危機に追いこまれたりしながら、とにかく生命を全うして、ひとり旅を続けた。

天津の街角で、武装解除された日本軍の中に、竜一の姿を見つけたときは、また竜一に叱られるかもしれないが、平常心をまったく失ってしまって、あまりのうれしさに、興奮した。二人が京都へ帰りついたのは、これからまた数ヵ月の後だった。そのとき生まれた赤ん坊が、ことしはもう高校一年生である。(おわり)

蛇足 ダルハンキは、ダルハン旗(き)で、現在の行政区分としては、「ダルハン・ムミンガン連合旗」となっています。そこから来た日本語の上手な青年の名前を、母はジムトルチと書いていますが、竜一こと安渓大安に尋ねたところ、本当はジグムント・ドルジといったのだそうです。大東亜省の事業として、僧侶の卵をアジア各地に派遣した仏教圏協会の萩山道場(旧称巴利(パーリ)文化学院)のことや、蒙古からの手紙のうち現存する六〇通あまりの内容などもいずれご紹介したいと考えています。(安渓遊地)

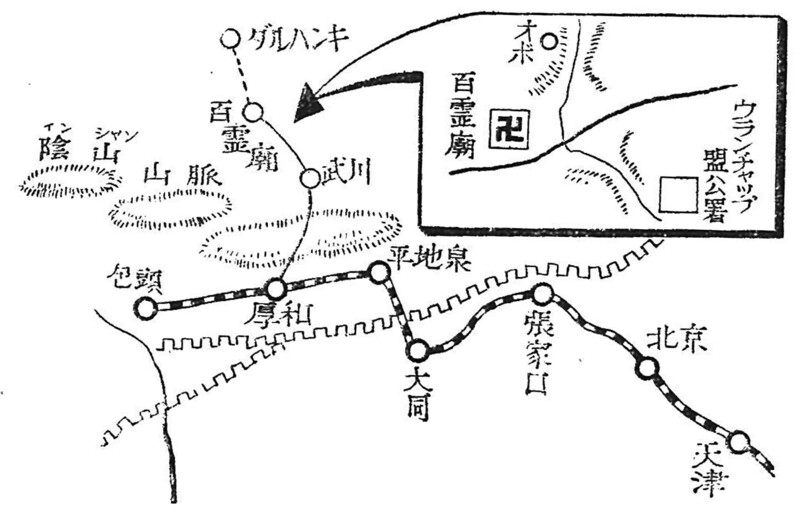

地図 厚和の町とダルハンキ(『主婦の友』)一九六一年九月号から)

△記者より、この実話の筆者のご住所はお教えできません。お手紙など差し上げたい方は、主婦の友社編集局「婦人の書いた実話係」気付でお出しくだされば、筆者に回送いたします。

選者のことば

△香川さんの「がむしゃら人生」を読んで、女の人にはめずらしい、ひたむきな生き方にまず心をひかれました。「婦人の実話」といえば、暗い運命に泣く、しめっぽいものが多いが、この実話は、いかにも力ラッとしていて、筆者の人柄もほほえましい。

△がむしゃらに、ときには強引に、遠い蒙古までおしかけて行った、この若い花嫁さんの、積極的な生き方が、だれにも好感され、また感動させられる。ご主人の竜一氏は、いまは高校の先生になって、相変らず「流れにさからわぬ生活」を、若い子弟に教えていられるとか。

(カツト・・滝瀬 弘)

ぜんぶ掲載後に懸賞募集します

第六回婦人の書いた実話」の入選は次の五篇で、それぞれ賞金二十万円を贈呈、八月号から十二月号まで、毎月一篇ずつ誌上に発表しています。

△お母さんいつまでも若く 稲葉政枝(東京都)

△がむしゃら人生 香川真子(富山県)

△アメリ力生れ 小林勢子(在アメリカ)

△愛はためらわず 酒井信子(埼王県)

△かわいいブラジレイ口 松山弘子(在ブラジル)

五十音順

▲入選実話がぜんぶ発表ずみになったところで、五篇のうち、どれがいちばんよかったか、みなさまの人気投票を募集します、

▲その投票規定は、十二月号の「主婦の友」に発表しますから、ご注意ください。賞品

や当選者数も、そのとき発表いたします。

▲なお、投票の結果は、編集の資料として参考にさせていただきますから、各篇を読みくらべて、ぜひご協力くださるよう、おねがいします。

(追記 結果は、第4位でした)