![]()

#地球研 #LINKAGE セミナー)#与那国島 の#済州島 #漂流民 伝承 韓国の新聞で紹介 #全京秀教授

2025/03/18

韓国のfnnewsという新聞に2025年3月17日の記事掲載されました。

石垣島・与那国島・西表島での 漂流民セミナー(https://ankei.jp/yuji/?n=3010)に講師として参加された全京秀(CHUN Kyung-soo)先生が、2週間に1回掲載している記事に、セミナーのようすや、本の内容がとりあげられました。

https://n.news.naver.com/article/014/0005321861

ようこそ人類学者全京秀の世界へ 548年前、与那国島(よなぐに)の済州島漂流民の記憶の伝承

2025年3月18日安渓遊地 訳・修正・注記

歴代宝案との対照が、文中にあります。尚真王からの信書が、朝鮮王朝側の記録では「尚徳王」からのものとなっていて、国王からの手紙をも偽造する博多の商人と結託する勢力が琉球にもあったことが推定されるということ。漂流見3人が「しめしあわせて『済州島から米を納税する途中で難破しました』と琉球王国での尋問に答えました」と朝鮮王朝での尋問の中で話したということは、「歴代宝案」での確認はまだで、「成宗大王実録」によるものです(安渓遊地 注記)。

以下本文

歴史記録というのは本質的に文字社会という限られた範囲内の現象であるため、文字以前を指す史前という言葉も使われる。文字に基づく研究の限界を認識するならば、歴史学は文字以前または無文字社会の人生と生活について謙虚に考えなければならない。文字記録という媒体がない生活の進行は記憶に頼るしかない。記録という行為と結果の力の大きさについては再論の余地はないが、記録が定着する過程を考えると、その逆の場合も考慮しなければならない。記録を盲信することよる誤った情報の汚染状態がフェイクニュースである。

情報伝達の能力として記憶という問題を考える学問の対象が神話と伝説である。人生の意味を発掘できる対象として、神話と伝説が持つ力は決して過小評価することはできない。(朝鮮王朝初代の王)檀君に関する内容の一部は歴史記録として残されてはいるが、その限界を認めざるを得ないのも現実である。記憶から記憶へと時間をかけて受け継がれる情報伝達の手段が口頭伝承である。「口頭伝承』(Oral Tradition 1965)の出版で口承研究の歴史的方法論を開拓したベルギー出身の人類学者ヤン・ファンシナを読むべき理由がある。

このような問題の重要性について、早くから「民間伝承」という名前で注目していたのがソン・ジンテ先生(孫晉泰、1900-1960)である。1927年から2年にわたり、孫先生は「朝鮮民間伝承の研究」というタイトルで雑誌『新民』に12回連載した。民間で語られる伝説、童話、おとぎ話、昔話、雑説までがその中に包括されるのはもちろん、古代の神話まで、それが民間で流行していれば、やはり民間伝承の中で扱うことができる」と主張した。その連載が解放直後に『朝鮮民族伝承の研究』というタイトルで刊行された孫先生の力作だが、現代を生きる人たちには化石化したように感じられる点もあるだろう。

今日紹介するのは、生きた口承と口伝の力を実感できる実例として、日本の沖縄県に属する人口1700人の与那国という小さな島についての話だが、その背景には済州島がある。

写真1 去る(2025年3月)11日、沖縄県与那国島を訪れた人類学者の安渓遊地教授夫妻(中央)が、3人の済州漂流民が救出される直前に死亡した人々の慰霊祭を行う。全京秀教授撮影

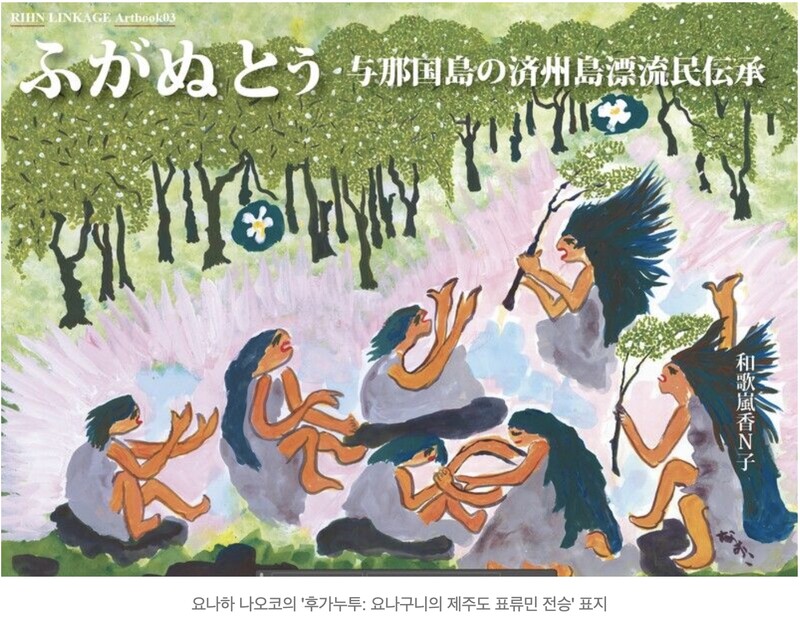

写真2 和歌嵐香N子著「ふがぬとぅ:与那国の済州島漂流民伝承」の表紙。

1477年旧暦2月1日、一隻の船が済州島(北西部)のエウォル村(涯月邑)から出航した。目的地は漢陽(今日のソウル)で、積んだ貨物は宮廷に運ぶ済州島の特産品である蜜柑だった。楸子島(チュジャド)近辺で遭遇した不測の風浪が彼らの生死を分けたが、2週間の漂流の末、生存者3人が辛うじて命を救われたのが与那国島であった。

漂流は、永登(ヨンドン)祭の開始日に出航を強要した国家権力の行使が神聖不浄の汚染をもたらした結果(たたり)だったのだろうか。「成宗実録」1479年5月16日と6月10日の2回にわたり、これに関する内容が記録されている。国法を破った罪状に対する強烈な尋問が先行したことはもちろんである。前者の記録を補完したのが後者だと思われるが、両者の間に矛盾する部分もある。実録の記録を否定するわけではないが、実録として残される過程を考えると、記録内容について部分的に疑問を抱くことになる。 なぜなら、3人が帰国する過程で、琉球国からの使節が報告した内容と一致しない部分が発見されるからである。琉球側の記録である「歷代寶案」によると、琉球国王は、漂流の原因を質問した。三人は話し合いの末、済州島から漢陽に米を奉納する途中だったと虚偽の報告をした。「済州島米」とは当時の朝鮮では想像できない組み合わせだった。なぜ彼らは事実通りに報告しなかったのだろうか? 実録にも疑問点があるのではないか? 実録の記録を補完できる口伝がある。

和歌嵐香さん(筆名、70歳)によって伝えられた与那国島の口伝は、当時の生活について信じられないほど具体的な内容を含んでおり、その内容が「成宗実録」の内容を補完し、校正する役割を果たしている。口伝の内容は、日本の人類学者安溪遊地(あんけいゆうじ)夫妻の尽力により、「フガヌトゥ」(未知なる人々、2025年3月刊行)というタイトルで出版された。口伝人類学の事例としては白眉中の白眉に違いない。

伝承によると、漂流した8人のうち生存者は与那国と西表島の間で発見された。海岸に近づく途中で5人が息を引き取り、3人が与那国の人々によって命拾いした。女酋長の統率により、「フガヌトゥ」(与那国島の言葉で済州島の人々を指す)に最初に提供されたのは、ヨモギを使ったお粥だった。健康を回復したフガヌトゥは、島の人々と親しくなるほどの長い時間をともに過ごしたという興味深く具体的な内容が伝えられている。当時、琉球国王の権力下になかった与那国島の人々は、台湾や南洋の島々から漂流した人々を救出した善行の経験もあった。手振り身振りから始まったコミュニケーションの方法で、済州島の人々が彼らに伝えた生活の知恵も伝わっている。漂流した直後が稲刈りの時期だったので、済州島民は生まれて初めて稲刈りを体験し、満月の下で一緒にお酒(口噛み酒)を飲み、踊りの楽しい時間を過ごした。ブランコを教えたり、「パナリ焼」(19世紀半ばまで八重山で使用されていた軟質土器)に似た

土器で直接食べ物を煮る方式の改良を試みたり、植物の広い葉に食べ物を包んで蒸す方法を教えたりした。子どもたちに様々なゲームをさせることで、それまで競争という概念がなかった住民に競争の概念を導入することに貢献した。一部では、与那国島にフガヌトゥの子孫が生まれたという話も伝えられている。

「成宗実録」には、与那国島には便所がなかったと記されているが、当時の「便所」というのは済州島式の馬桶のことだろう。伝承によると、与那国島の人々は用を足すとき、土や砂を少し掘ってそこに用を足したという。深さは5寸以上であってはならないというタブーがあった。1尺以下の地下は地神の影響圏にあるため、迂闊に触れてはいけない神聖な領域であるということだ。

良くないものが地面に落ちると、地表を通って地神の影響圏に降りて浄化される通路を通り、地下水に乗って海に流れ込み、天に昇って天神に届けられ、そこで完全に浄化された後、雨を通して再び人が住む場所に降りてくるという説明だ。自然循環に基づく信仰と思想の表現が深く絡み合っているディープ・エコロジーのシステムを伝えている。済州島人の内観(思いこみ)が与那国島の生活を誤解した評価が「成宗実録」に残っているのだ。だから、記録が伝えていない生活の姿を人類の記憶遺産として読み解く努力が人類学者の仕事になるだろう。

全京秀(チョン・ギョンス)ソウル大学校人類学科 名誉教授

チョン・スンミン記者 ()

記事原文

[인류학자 전경수의 세상속으로] 548년 전 요나구니(與那國)의 제주도 표류민 기억 전승

입력2025.03.17. 오전 10:52

수정2025.03.17. 오후 2:20

기사원문

정순민 기자

지난 11일 일본 오키나와현 요나구니 섬을 찾은 인류학자 안케이 유지 교수 부부(가운데)가 3명의 제주 표류민이 구출되기 직전 사망한 사람들을 위한 위령제를 지내고 있다. 전경수 교수 제공

기록이라는 것은 본질적으로 문자사회라는 한정된 범위 내의 현상이기 때문에, 문자 이전을 지칭하는 사전(史前)이라는 말도 쓴다. 문자에 기반한 연구의 한계를 인식한다면, 역사학은 문자 이전 또는 무문자 사회의 인생과 삶에 대해서 겸허한 생각을 해야 한다. 기록이라는 매체가 없는 삶의 진행은 기억에 의존할 수밖에 없다. 기록이라는 행위와 결과의 힘이 엄청남에 대해서는 재론의 여지가 없지만, 기록이 정착하는 과정을 생각하면, 그 반대의 경우도 고려해야 한다. 기록 맹신으로 인한 거짓 정보의 오염 상태가 가짜뉴스다.

정보 전달의 능력으로서 기억이라는 문제를 고려하는 학문의 대상이 신화와 전설이다. 삶의 의미를 발굴해낼 수 있는 대상으로서 신화와 전설이 갖는 힘은 결코 과소 평가될 수 없다. 단군에 관한 내용의 일부가 기록으로 남은 한계를 인정할 수밖에 없는 것도 현실이다. 기억에서 기억으로 시간을 격해서 이어지는 정보 전달 수단이 구술 전통이다. '구술전통'(Oral Tradition, 1965)의 출판으로 구술 연구의 역사적 방법론을 개척한 벨기에 출신 인류학자 얀 반지나를 읽어야 하는 이유가 있다. 이러한 문제의 중요성에 대해서 일찍이 '민간설화'라는 이름으로 주목했던 분이 손진태 선생이었다. 1927년부터 2년에 걸쳐서 손 선생은 '조선 민간설화의 연구'라는 제목으로 잡지 '신민(新民)'에 12회 연재했다. “민간에서 설화되는 전설, 동화, 고담, 잡설까지가 그 중에 포괄되는 것은 물론이지만 고대의 신화까지도 그것이 민간에 유행한다면 역시 민간설화 내에서 취급할 수 있다"고 주장했다. 그 연재물이 해방 직후 '조선 민족설화의 연구'라는 제목으로 간행된 손 선생의 역작인데, 현대를 살아가는 사람들에게는 화석화된 느낌으로 다가오는 점도 있다. 오늘 소개하는 내용은 살아있는 구전과 구전의 힘을 실감할 수 있는 실례로서, 일본의 오키나와현에 속한 인구 1700명의 요나구니(與那國)라는 작은 섬에 관한 이야기인데, 그 배경에는 제주도가 있다.

요나하 나오코의 '후가누투: 요나구니의 제주도 표류민 전승' 표지

1477년 음력 2월 1일 13명을 태운 한 척의 배가 제주도 애월에서 출항했다. 목적지는 한양이었고, 적재한 화물은 궁궐로 가는 제주도의 진상품인 귤이었다. 추자도 인근에서 만난 사정없는 풍랑이 그들의 생사를 갈랐고, 2주일간의 표류 끝에 생존자 3명이 가까스로 목숨을 구한 곳이 요나구니 섬이었다.

영등제의 시작 날 출항을 독촉한 국가권력의 행사가 신성부정의 오염을 초래한 결과였을까? 성종실록 1479년 5월 16일자와 6월 10일자 2회에 걸쳐서 이에 관한 내용이 기록되어 있다. 국법을 어긴 죄상에 대한 강도 높은 취조가 선행되었음은 물론이다. 전자의 기록을 보완한 것이 후자라고 생각되지만, 양자 사이에 불일치하는 부분들도 있다. 실록의 기록을 부정하는 것은 아니지만, 실록에 남는 과정을 생각하면, 기록 내용에 대해서 부분적으로 의문을 갖게 된다. 왜냐하면, 3인이 귀국하는 과정에 유구국의 어전에서 보고한 내용과 불일치한 부분이 발견되기 때문이다. 유구 쪽의 기록인 '역대보안(歷代寶案)'에 의하면, 유구왕은 제주도에서 한양으로 봉납했던 물건의 내용을 질문했고, 세 사람은 의논 끝에 쌀이라고 거짓 보고했다. ‘제주도 쌀’이란 당시 조선에서는 상상할 수 없는 조합이었다. 왜 그들은 사실대로 보고하지 않았을까? 실록에도 의문점이 있지 않을까? 실록의 기록을 보완할 수 있는 구전이 있다.

요나하 나오코(70세)씨에 의해서 전해진 요나구니의 구전은 당대의 삶에 대해 믿기 힘들 정도로 구체적인 내용을 담고 있는데, 그 내용들이 성종실록의 내용을 보완하고 교정하는 역할을 한다. 구전의 내용은 일본 인류학자 안케이 유지(安溪遊地)의 노력으로 '후가누투'(미지에서 온 사람들, 2025년 3월 간행)란 제목으로 출판됐다. 구전인류학의 사례로는 백미 중의 백미임에 틀림없다.

구전에 의하면, 표류하던 13인 중 5명이 도중에 실종됐고, 생존자들은 요나구니와 이리오모테(西表) 섬 사이에서 발견됐다. 해안에 접근하는 도중에 5명이 숨을 거두었고, 3명이 요나구니 사람들에 의해서 가까스로 목숨을 건졌다. 여추장(女酋長)의 통솔에 따라서 ‘후가누투’(제주도 사람들을 일컫는 요나구니의 말)에게 첫번째 제공된 음식은 쑥으로 만든 죽이었다. 몸을 회복한 후가누투는 섬 사람들과 반년 넘게 시간을 보낸 흥미롭고도 구체적인 내용이 전해진다. 당시 유구왕의 권력 하에 들어가지 않았던 요나구니 섬 사람들은 대만과 남양의 섬으로부터 표류된 사람들을 구제한 선행의 경험도 있었다. 손짓 발짓으로 시작된 소통 방식으로 제주도 사람들이 그들에게 전한 지혜도 전해진다. 표류되었던 시기 직후가 모내기 시절이었기 때문에 제주도 사람들은 생전 처음 모를 심어 보았고, 보름달 아래서 함께 술(아와모리)을 마시고 가무의 즐거운 시간도 가졌다. 그네를 가르쳐 주었으며, ‘빠라나’ 토기(19세기 중반까지 사용됐던 연질토기)에 직접 음식을 끓이는 방식의 위생 문제를 지적하고, 바나나 잎사귀에 조리할 음식을 싸서 찌는 방식을 가르쳤다. 아이들에게 각종 게임을 시킴으로써 경쟁이라는 개념이 없었던 주민들에게 경쟁 개념을 도입하는데 기여했단다. 부분적으로는 요나구니에 후가누투의 자손이 생겼다는 이야기도 전해진다.

성종실록에는 요나구니에 변소가 없었다고 기록하였는데, 그때 ‘변소’라는 것은 제주도식의 돗통을 말하는 것일 게다. 구전에 의하면, 요나구니 사람들은 용변을 볼 때 흙이나 모래를 살짝 파서 그곳에 용변을 보았단다. 깊이는 한 뼘 이상이 되어서는 안된다는 금기가 있었다. 한 뼘 이하의 지하는 지신(地神)의 영향권에 있기 때문에 범접해서는 안되는 신성 영역이라는 것이다. 좋지 않은 것들이 땅에 떨어지면 지표를 통해서 지신의 영향권에 내려가서 정화되는 통로를 거쳐서 지하수를 타고 바다로 흘러간 뒤 완전히 정화된 뒤에 하늘로 올라가서 천신(天神)에게 전달된 뒤, 비를 통해 다시 사람들이 사는 곳으로 내려온다는 설명이다. 자연순환에 기반한 신앙과 사상의 표현이 깊숙이 얽혀 있는 심층생태학의 시스템을 전하고 있다. 제주도 사람의 내관(內觀)이 요나구니의 삶을 오해한 평가가 성종실록에 남아 있는 셈이다. 기록이 전하지 못하는 삶의 모습을 인류의 기억유산으로 읽어내는 노력이 인류학자의 작업이 될 수 있다.

전경수 서울대 인류학과 명예교수

정순민 기자 ()