![]()

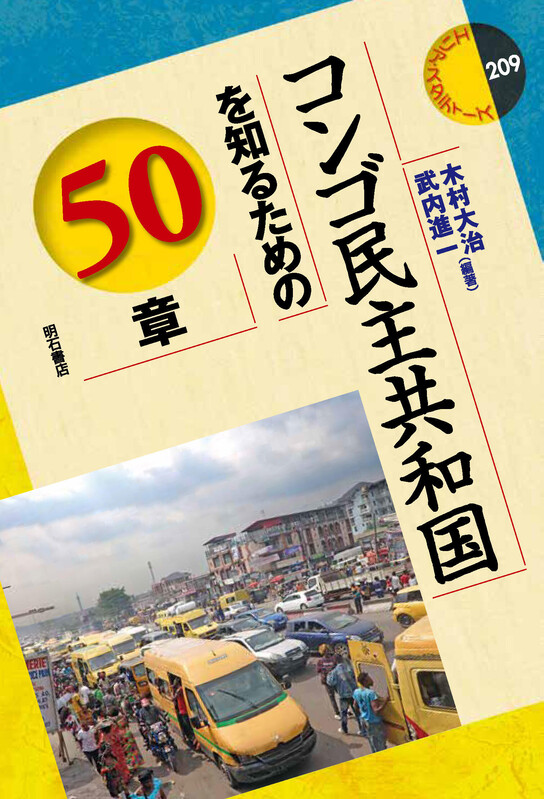

2024年発行)コンゴ民主共和国を知るための50章 に執筆しました

2025/02/26

株式会社 明石書店

コンゴ民主共和国を知るための50章

本体2,000円+税

ISBN 9784750357782

判型・ページ数 4-6・328ページ

出版年月日 2024/06/30

フォーマット 価格

単行本 2,000円+税

木村 大治 編著

武内 進一 編著

各国事情・文化 > 歴史・文化・各国事情 > アフリカ

エリア・スタディーズ

目次

1990年代初めまでコンゴ民主共和国(当時ザイール)の研究は盛んに行われ、豊かな自然や生活文化が紹介されたが、90年代以降コンゴ東部の紛争や鉱物資源問題、安定しない政治体制等でコンゴ国内は混乱を極め、一時調査ができない状況になったものの、近年では再び注目が集まっている。魅力と課題、そして未来がつまったはじめてのコンゴ民主共和国入門書。

【書評情報・関連記事】

○コンゴ民主共和国の「毒」と「薬」とはなにか?――『コンゴ民主共和国を知るための50章』(じんぶん堂)

【執筆者一覧】

朝倉恵里子(あさくら・えりこ)

JICAコンゴ(民)事務所治安セクター改革担当企画調査員、国連PKOミッション(MONUSCO)-UNMASプログラムオフィサー、在コンゴ(民)日本大使館一等書記官(政務班長)、コンゴ(民)政府コンサルタント等を経て、現在は国連開発計画(UNDP)コンゴ(民)事務所の選挙安定化支援コンサルタント。

安渓貴子(あんけい・たかこ)

生物文化多様性研究所所員。熱帯アフリカと奄美沖縄の環境・食・文化の関係。おもな著作は『Cookbook of the Songola』(1990年)、『森の人との対話――熱帯アフリカ・ソンゴーラ人の暮らしの植物誌』(2009年)、〔共編〕『ソテツをみなおす』(2015年)など。

安渓遊地(あんけい・ゆうじ)

山口県立大学名誉教授。奄美沖縄と熱帯アフリカの人と自然の関係史。地域住民との共編著として『ぬ‘てぃぬかーら・どぅなん――いのち湧く島・与那国』(2023年)、『西表島の文化力――金星人から地球人へのメッセージ』(2023年)、『調査されるという迷惑・増補版』(2024年)など。

池谷和信(いけや・かずのぶ)

国立民族学博物館名誉教授。家畜と人のかかわりの研究。主な著書に『わたしたちのくらしと家畜(1)』(2013年、童心社)。

伊丹正典(いたみ・まさのり)

ドラマー。「リンガラ・ポップス」を題材に、敢えて日本語で歌い演奏したバンド「カーリー・ショッケール」に参加。コンゴ渡航3回、現地バンド「Rumba Ray: Miranda」録音に参加、キンシャサのみならず地方を旅行し、その成果を旅行記『ザイール・ヤ・バココ』・『簡単なリンガラ語』(いずれもネット公開)にまとめる。

市川光雄(いちかわ・みつお)

京都大学名誉教授。人類学・アフリカ地域研究。主な著作に『森の目が世界を問う』(京都大学学術出版会、2021年)、『Indigenous Peoples and Forests: Cultural, Historical and Political Ecology in Central Africa』(Kyoto University Press, 2024)。

井戸栄治(いど・えいじ)

千葉大学医学部附属病院客員教授。専門は新興ウイルス感染症。京都大学、東京医科歯科大学を経て現在に至るまで、主にアフリカ大陸中央部を中心にHIV/SIV、HTLV/STLV、蚊媒介性ウイルス感染症等の分子疫学を研究してきた。最近ではSARS-CoV-2やMpoxの遺伝子解析・治療法の研究も手掛けている。

大石晃史(おおいし・こうじ)

インディアナ大学政治学部客員研究員・日本学術振興会海外特別研究員。国際関係論、ネットワーク科学。主要論文にK. Oishi, et al. (2022) "Evolution of global development cooperation: An analysis of aid flows with hierarchical stochastic blockmodels" PLoS ONE など。

岡安直比(おかやす・なおび)

認定NPO法人UAPACAA(ウアパカ)国際保全パートナーズ代表理事。アフリカ類人猿の保護と熱帯生物多様性保全が専門。主な著作は『子育てはゴリラの森で』(小学館、1999年)、『みなしごゴリラの学校』(草思社、2000年)、『サルに学ぼう、自然な子育て』(草思社、2000年)など。

梶茂樹(かじ・しげき)

京都大学名誉教授。アフリカの言語と文化の研究。著書:『アフリカをフィールドワークする』(大修館書店、1993年)、『アフリカ諸語の声調・アクセント』(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、2021年)など。

北川勝彦(きたがわ・かつひこ)

関西大学名誉教授、南部アフリカ社会経済史、日本-アフリカ経済関係史研究。主な業績として、『現代アフリカ経済論』(共編、ミネルヴァ書房、2014年)、『概説世界経済史(改訂版)』(共編、昭和堂、2022年)。

木村大治(きむら・だいじ) ※編著者紹介を参照。

小林有人(こばやし・ありと)

Preferred by Nature所属。2024年より森林ボランティアグループ「五反舎」代表。三児の父。森、農、人間の成長に関心を寄せる。長男は東京賢治シュタイナー学校に在籍。趣味は果樹栽培。最近はシャインマスカットに挑戦中。

坂巻哲也(さかまき・てつや)

アントワープ動物園基金研究員、ボノボ専門家。コンゴ在住。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。博士(理学)。著書に『新・動物記3:隣のボノボ――集団どうしが出会うとき』(京都大学学術出版会、2021年)など。

佐藤千鶴子(さとう・ちづこ)

日本貿易振興機構アジア経済研究所アフリカ研究グループ長。南部アフリカ地域研究、国際関係論。主な著作に「南アフリカにおけるコンゴ人女性による庇護申請と生活経験」(児玉由佳編『アフリカ女性の国際移動』アジア経済研究所、2020年)など。

佐藤哲(さとう・てつ)

愛媛大学SDGs推進室特命教授。持続可能性科学、トランスディシプリナリー研究。主要業績:『フィールドサイエンティスト――地域環境学という発想』(東京大学出版会、2016年)、『地域環境学――トランスディシプリナリー・サイエンスへの挑戦』(菊地直樹と共編著、東京大学出版会、2018年)。

澤田昌人(さわだ・まさと)

京都精華大学国際文化学部教授。京都精華大学学長。理学博士(京都大学)。関連業績として、「コンゴ民主共和国における武装勢力掃討は成功するか?」(『アフリカレポート』52、2014年)、「国連による平和構築の失敗」(渡辺公三・石田智恵・冨田敬大編『異貌の同時代――人類・学・の外へ』以文社、2017年)。

島高行(しま・たかゆき)

実践女子大学文学部英文学科教授。専門領域:イギリス文学。主な業績として「機械としての名探偵――シャーロック・ホームズと数への還元」吉田朋正編『照応と総合――土岐恒二個人著作集+シンポジウム』(小鳥遊書房、2020年)所収。

末原達郎(すえはら・たつろう)

京都大学名誉教授・龍谷大学名誉教授。主な著書・論文に末原達郎・杉村和彦・鶴田格編著『アフリカから農を問いなおす』(京都大学学術出版会、2023年)、『アフリカ経済』(編著、世界思想社、1998年)、『人間にとって農業とは何か』(世界思想社、2004年)、『赤道アフリカの食糧生産』(同朋舎、1990年)など。

髙田礼人(たかだ・あやと)

北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所教授。専攻・専門:ウイルス学、人獣共通感染症。主な著書:『ウイルスは悪者か――お侍先生のウイルス学講義』(亜紀書房、2018年)、「エボラおよびマールブルグウイルス」『ザンビアを知るための55章』(明石書店)。

高村伸吾(たかむら・しんご)

立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員。博士(地域研究)。主要業績:『コンゴ・森と河をつなぐ:人類学者と地域住民がめざす開発と保全の両立』(共編著、明石書店、2020年)、”Reorganizing the Distribution System in Post-Conflict Society: A Study of Orientale Province, the Democratic Republic of the Congo.” African Study Monographs Supplementary Issue 51:77-91.2015.

武内進一(たけうち・しんいち) ※編著者紹介を参照。

竹元博幸(たけもと・ひろゆき)

北海道大学理学部地質学鉱物学科卒業(岩石学)、京都大学博士(生物科学)。専門は動物生態学、進化生物学。本稿の元は「大地の変動と生物地理から探るボノボの歴史」(霊長類研究、2018年)。共著に『人とサルの違いがわかる本』(オーム社、2010年)などがある。

田中真知(たなか・まち)

作家・あひる商会CEO・立教大学観光研究所研究員。主な著書に『たまたまザイール、またコンゴ』(偕成社、2015年)、『旅立つには最高の日』(三省堂、2021年)、『風をとおすレッスン』(創元社、2023年)など。

寺嶋秀明(てらしま・ひであき)

神戸学院大学名誉教授。狩猟採集社会(とくにアフリカ熱帯雨林)の生態人類学。共編著『生態人類学は挑む』シリーズ(京都大学学術出版会、2020~2024年)、著書『平等論――霊長類と人における社会と平等性の進化』(ナカニシヤ出版、2011年)、『共生の森』(東京大学出版会、1997年)など。

寺田佐恵子(てらだ・さえこ)

大阪公立大学農学研究科助教。博士(理学)。専門は保全科学、生態学。農学修士、国際協力機構正職員、博士課程編入、環境省任期付職員などを経て現職。フィールドワークと国際会議参加を継続し、アフリカゾウの獣害や野生生物取引について研究中。ワシントン条約動物委員会アジア地域代表代理。

長谷部葉子(はせべ・ようこ)

慶應義塾大学環境情報学部准教授。専門は、教育における異言語・異文化コミュニケーション、カリキュラムデザイン、教員育成を基盤に、「教育から始めるソーシャルトランスフォーメーションの実現」を掲げ若手リーダー育成を手掛ける。2008年よりコンゴ民主共和国にてアカデックス小学校建設・運営プロジェクトを同義塾非常勤講師のサイモン・ベデロ氏と立ち上げ、慶應義塾内の建築・教育・医・薬・看護領域との連携で小学校から高校までの私立一貫校に成長させた。同時に2011年から国立教員大学内にコンゴ・日本言語文化交流センターを設立・運営し現在に至っている。

八角幸雄(はっかく・ゆきお)

フランス語通訳・翻訳者。元外務省員、JICA専門家他。アフリカ・欧州諸国に通算約30年間在勤(約10ケ国・含む複数回)し、主に仏語圏アフリカ諸国の現場から情報収集に努めると共に、欧州地域からも情報収集を行う。

華井和代(はない・かずよ)

東京大学未来ビジョン研究センター特任講師、NPO法人RITA-Congo共同代表。主要業績:『資源問題の正義――コンゴの紛争資源問題と消費者の責任』(東信堂、2016年)、『ムクウェゲ医師、平和への闘い――「女性にとって世界最悪の場所」と私たち』(共著、岩波書店、2024年)。

原子壮太(はらこ・そうた)

東京外国語大学共同研究員。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科指導認定退学。博士(地域研究)。主要業績:「東アフリカ焼畑農耕民の稲作と米食文化――タンザニア南部の僻村の事例」(農耕の技術と文化、第30号、2022年)、「焼畑農耕民のタケ利用の特性――タンザニア南部の事例」(月刊地理、63(5)、2018年)。

藤井香織(ふじい・かおり)

フルート奏者・米国非営利法人Music Beyond, Inc. 代表。国際的に活躍するフルーティスト。グラミー賞プリノミネート。音楽教育にも情熱をそそぐ。2014年Music Beyond, Inc. を設立。以来音楽の力を使ってコンゴ民主共和国のコミュニティー発展と平和促進に貢献している。

藤本麻里子(ふじもと・まりこ)

鹿児島大学水産学部水産学科(国際食料資源学特別コース兼任)助教、主な業績:「急成長するザンジバルのダガー産業と地域経済の活性化」(今井一郎編『アフリカ漁民文化論――水域環境保全の視座』春風社、2019年)、「タンザニア、ザンジバルにおけるダガー産業の構造――生産地と消費地を結ぶ諸アクターの経済活動の分析をもとに」(『アフリカ研究』87巻、2015年)。

古市剛史(ふるいち・たけし)

京都大学名誉教授。著書に『ビーリアの住む森で――アフリカ・人・ピグミーチンパンジー』(東京化学同人、1988年)、『あなたはボノボ、それともチンパンジー?――類人猿に学ぶ融和の処方箋』(朝日新聞出版、2013年)、『Dispersing primate females: life history and social strategies in male-philopatric species』(共編、Springer、2015年)、『Bonobos and people at Wamba: 50 years of research』(共編、Springer、2023年)など。

古田国之(ふるた・くにゆき)

株式会社SOIK代表取締役CEO。2008年国際協力機構(JICA)入構、コンゴ民主共和国事務所に3年間(2013-2016)駐在。2019年にSOIKの沖縄日本法人およびコンゴ民主共和国現地法人を設立。アフリカの医療サービスの質向上のため、デジタル産科ソリューションSPAQを開発・普及する事業を展開している。

松浦直毅(まつうら・なおき)

椙山女学園大学人間関係学部准教授。専門は人類学・アフリカ地域研究。主著に『現代の「森の民」――中部アフリカ、バボンゴ・ピグミーの民族誌』(昭和堂、2012年)、主編著に『コンゴ・森と河をつなぐ――人類学者と地域住民がめざす開発と保全の両立』(明石書店、2020年)などがある。

三須拓也(みす・たくや)

東北学院大学国際学部国際教養学科教授。専門は国際政治史。主要業績として『コンゴ動乱と国際連合の危機――米国と国連の協働介入史、1960~1963年』(ミネルヴァ書房、2017年)、『冷戦史――超大国米ソの出現からソ連崩壊まで』(共著、法律文化社、2024年)など。

安本暁(やすもと・さとし)

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻中退。主な業績:博士予備論文「コンゴ民主共和国の焼畑農耕民ボンガンドにおける環境認識」、"Column: A Bonobo Funeral - Relationships Between Researchers and Local People as Exemplified in a Funeral Speech," in Takeshi Furuichi et al. (eds.), Bonobos and People at Wamba: 50 Years of Research, Springer Singapore, 2023.

山極壽一(やまぎわ・じゅいち)

総合地球環境学研究所所長。サルやゴリラの社会生態の調査を基に人類の進化と人間の本質を究明。主著に『共感革命――社交する人類の進化と未来』(河出新書、2023年)、『森の声、ゴリラの目――人類の本質を未来へつなぐ』(小学館新書、2024年)などがある。

山口亮太(やまぐち・りょうた)

金沢大学人間社会研究域人文学系講師。文化人類学、アフリカ地域研究。主な業績『コンゴ・森と河をつなぐ—人類学者と地域住民がめざす開発と保全の両立』(共編著、明石書店、2020年)、『妖術と共にあること—カメルーンの農耕民バクウェレの民族誌』(単著、明石書店、2022年)。

湯本貴和(ゆもと・たかかず)

京都大学名誉教授。元京都大学霊長類研究所所長。熱帯雨林の生態学、とくに植物と動物の相互関係の研究。『屋久島――巨木の森と水の島の生態学』(講談社、1995年)、『熱帯雨林』(岩波書店、1999年)など。

横塚彩(よこつか・あや)

京都大学アフリカ地域研究資料センター特任研究員。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻研究指導認定退学。博士(地域研究)。現在はタイの日系企業に勤務しながら、ヒト–動物関係に関する研究を継続中。タイでは寺院のイヌやサル、地域犬、地域猫などの愛玩動物と人々との関係性に研究関心をもつ。

米﨑英朗(よねざき・えいろう)

JICA職員として長くアフリカ仏語圏諸国の開発に従事。特にコンゴ民主共和国には、事務所長、警察研修プロジェクトチーフアドバイザー、総務班長と通算3回、8年駐在した。2024年3月にJICAを退職後、トーゴ援助調整専門家として5月に赴任予定。

同じ著者(訳者)の本