![]()

#宮本常一 「抵抗の場としての地域社会」1973年 RT_@tiniasobu

2022/07/18

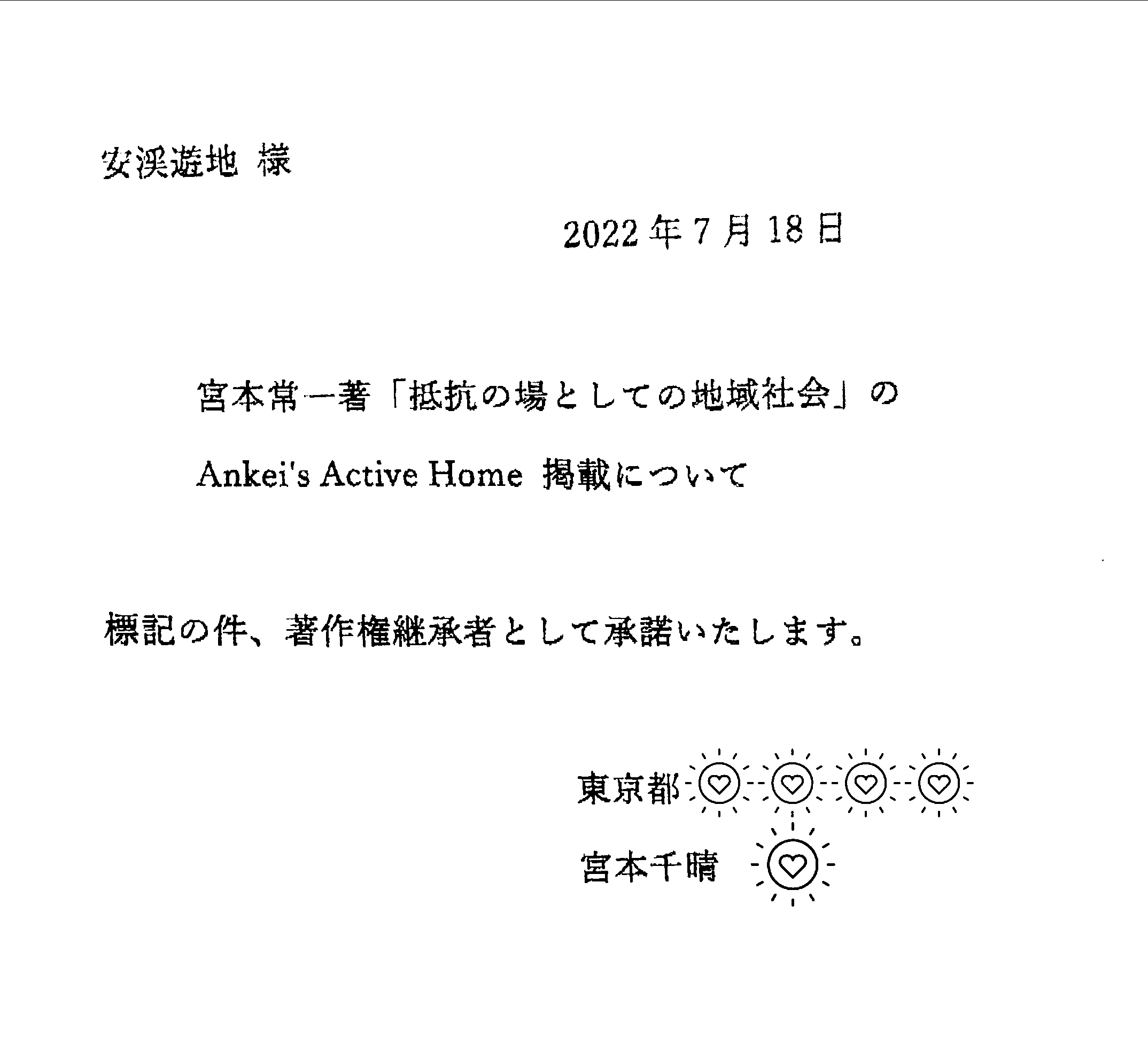

著作権継承者の宮本千晴さんの書面による許可を得て掲載します。許可の文書を(ご住所および印影をカバーした形で)添付しました。部分的な引用を除き、全文の転載は、著作権者の了承が必要です。

明らかな誤記と思われる部分は [ ] の中に注記しました。文中の吉田功さんは、書道家で、この文章が発表された1973年には、慶良間

Creative Active Team

という取り組みを終えて、新潟県巻町で開催された第11回移動大学角田浜キャンパスのキャンパスリーダーを務められました。安渓遊地と貴子は、スタッフとしてお世話になりました。

抵抗の場としての地域社会 (宮本常一)

日本という国における多くの抵抗という現象は、ひかれ者の小唄といった感じを持つものが少なくない。そしていつかは泣き寝入りになったりウヤムヤになっていく。今日農村解体に伴う農民の抵抗すらがその感を深くする。いつの間にか為政者や知識人たちの言葉にまるめこまれるか、威嚇に屈服してしまう。それは古くからの日本の政治構造と、為政者に対する民衆のおそれが、今日なお生きているためであるかもわからないし、日本全体の体制が権力に従順でありすぎることによるのではないかと思う。また為政者もそのことをよく心得ていて、意志を通そうとするときには世論などというものを恐れない体質を持っている。

それはこの文章を書いている私自身についてみても言えることであって、私などいたってあやふやな人間でしかない。たとえば政府が米の作付制限を打ち出したとき、これで日本の農村も完全に解体すると思ったけれど、そのことについて、いったいどれほど私は真剣にそのことを考え、また私なりに対処したであろうか。口で大変なことになるといい、新聞や雑誌に片々たる感想を書いたけれども、ただそれだけにすぎぬ。

つまりその程度に憤ったにすぎない。

1 軽率すぎる作付制限

生産調整は農業だけでなく、工業社会にもあるし、またアメリカなどにもみられる。日本だって同じことで、米があまれば生産調整するのは当然だというのは一応もっともなことであるが、しかしそこにはいろいろの前提条件が黙殺されている。その前提条件を十分検討しないで軽々と作付制限をしてはならないのである。前提条件は色々ある。まず第一に日本の農業は家族単位の経営であり、労力もその経営に必要なだけ用意されている。そういうところに作付制限がなされたとすると、当然労力があまってくる。その労力をどこへ吸収させるか。仮にそれが工場なり事務所なりのようなところへ吸収されたとすると、もう農業へかえってくることはほとんどない。したがって作付制限が解除されたとしても、その土地がもう

一度農地として利用されることはほとんどないであろう。

その二はなぜ米が余ったかということの検討がほとんどなされていない。私はいろいろ理由はあったと思うけれど、米のうまくなかったことが重要な理由の一つになっていると思う。戦時中から増産を目標にして味は問題にしなかった。味の良し悪しが一番問題視される世の中に、米とか日本酒とかは、味は二の次とされてきた。そのうえ、米は味の如何で値の左右されたことは少ない。つまり農民の努力とか、食物の持つ価値評価などはほとんどが無視されてきた。店先に並べられたミカンでもリンゴでも洋酒でも牛肉でも、その値のひらきの大きいことにおどろくのであるが、米にはそのようなことはほとんどない。大衆米と高級米の差は当然あってよかったのではなかったのか。農民を食料の単なる生産機関にしてしまった

ことに大きな問題がある。

その三として、水田は原則として休耕させてはならない。いちど遊ばせて雑草を生やした田を、もう一度熟田になおすには多くの労力と経費を必要とする。そういうことに対する対策は何も考えていない。そのうえ、休耕雑草は害虫の巣になっていく。昨年は各地にメイチュウが発生している。それらに対する配慮はほとんどなされていなかった。せめて休耕地を水田の中にバラバラにおくのでなく、どこか一隅にまとめておくか、あるいは休耕せしめず、なんらかの別の作物を作るような計画は立てられなかったのかどうか。

これら前提条件となるものはほとんど考慮されずに作付制限がおこなわれたことは、農民を人間として待遇するのではなく、生産機関として見ている結果にほかならぬ。

そのような農政がまかり通るようになったについてはいろいろな理由があるが、第一には本当に農業に理解のない人々が農林行政にたずさわるようになってきたためである。農林行政に携わる人で、鋤鍬を持って働いた経験を持った人はほとんどなくなっている。村里生活をしている人すらほとんどいなくなっている。そういう体験を持たなくても行政にたずさわったり、大臣が勤められたりすることを不思議と思わないような世の中になっている。農民が望んでそうなったのではない。知らぬ間にそうなっていたばかりでなく、補助金というものによって農民が少しずつ官僚や行政当局に飼いならされて、いつの間にか骨抜きの人間になってゆきつつあるのである。

中央に直結する政治というのはそのようなところに意味があった。直結といっても頭をさげて金を中央政府からもらってくるということである。実業家や資本家のように膨大な政治献金をして、自己の立場を有利にしようとするようなことではない。

今回の総選挙に共産党が進出したのを憂慮すべき傾向と言っている実業人であったが、そういう考え方はそのまま政府へ反映する。しかし農民のほうからはそういう発言もないが、また言ってみても政府が色めき立つことはないだろう。中央に直結するといっても政府にねだってお金をもらうか、政府を動かすかは大変な力の相違である。そこに農民の、また地方のあわれさがある。地方において中央へ直結するということは中央から役人がやって来て、好き勝手なことをすることでもある。三里塚へ空港ができるにしても、小川原湖畔が開発されるにしても、そこに住んでいる人たちにはたいてい寝耳に水で、地元の人が話をきくときには、もう計画はたてられた後である。そしてはじめはお金をちらつかせながら、

一方では国家の大計であることをひけらかし、最後におどしの手を使う。そして言うことを聞かぬものが悪人にされる。この場合、米の作付制限の場合と同様に前提となる条件はすべて伏せられていて、国家の側の大前提だけが表面に大きくうたわれる。

2 篤農家が消えたあとに

もう少し泣き言を言ってみよう。近ごろ時折老農にあう。一〇年余り前まで篤農家と言われた人びとである。戦後その人々は日本を背負っている気概があった。日本人を飢えから救い、日本復興のために働いてもらうために、自分たちは農業に精励するという素朴な気概を持っていた。この人たちは、当時のきわめて暗い状況の中で日本を信じ、日本の将来にかけていた。そのおなじ人たちが、今ほとんどと言っていいほど「百姓はもう私一代で終わりです。子や孫は好きなようにさせたい」という。ほとんどの人が農業の将来、農村の将来に望みを失っている。この人たちのなげきは、農業はのこるであろうが、農業が村における人と人をむすぶ紐帯にはならなくなっているということである。人間を結ぶ紐帯としての農業には

張り合いがあるが、単なる事業としての農業はけっして面白いものではない。豊凶の差があり、価格の変動がある。工業製品のようにいったん値がきめられると、不況だからといって引き下げられることもなければ、生産者が損をするような値のつけられることもない。いつの世にも値を決めるのは生産者で消費者ではない。しかし世の中がどのように進んでも農民が農産物の価格をきめることがない。農民が飼いならされてきたことはそのような社会経済機構の中にある。

しかし、業を等しくする者が、ある連帯意識の上にたって仕事をしていることには強い張り合いを感じた。同じ仲間だという意識があり、そこに生きることによって秩序ある郷土をつくりあげることができた。篤農家たちはそういう村の中に生きることに誇りを持っていた。

事実、稲の黄色にみのる頃の平野をあるいてみて、これほど美しい風景はないと、私はしばしば驚嘆したことがある。黄色の稲の上にさんさんとして秋の日は照り、野のところどころには杉林などが島のようにうかび、黄金の野をよぎりゆくはるかな人影におーいと声をかけてみたいような気持にしばしばおそわれたものである。その美しさが、田植えの遅速によって一色にうれることがほとんどなくなったばかりでなく、この二年ほどは、その田の中に雑草の茂った田が汚点のように点在している。そればかりでなく、耕地以外も荒れてきた。

山陽線岡山以西の山林を見ると、みどりの松の間に立ち枯れの赤くなった葉が目立つ。松食虫の被害によるものである。立枯れてもそれを伐り取り、被害の拡大を防ごうとする様子も見えない。宮島の松が松食い虫のために枯れはじめた現象はひとり宮島だけではない。やがて瀬戸内海全体に広がってゆくであろう。そのうえ山林は下草も刈らず、畑の畦草などものび放題になっているところが多い。山口県に入ると葛が空き地をおおい、立木に絡みつきはじめているのをみかける。里においてさえこの有様で、山間地方では歩行のためのみの路はもう歩行できなくなったものが少なくない。そこを人の通らなくなったことはその山の管理が放棄されたことを意味する。自然は管理保護をされていた[から]こそあたたかく美しい。

いちど管理保護されたものが、放棄されると荒廃を感ずる

かつて自分たちの住む社会の環境の管理は自分たちの責任であり、義務であると住民は考えていた。それが美しい第二次的自然をつくりあげていったといえる。いま地域社会はその管理者たちを失いつつある。村から働き手が減ったこともある。そのまえに村人たちは自主性を失ってしまった。雨が降り風が吹き災害が起こると、どこでもとびまわっているのは自治体のカメラマンである。その写真をつけて災害復旧の申請書を出すと、役人が来て視察して復旧の補助費がつく。それまで手をつけてはならない。

災害地をあるくたびに土地の人から「サイガイはサイワイに通じる」という言葉を聞く。災害のおこるまでは政府も災害予防対策などをたててくれることは少ない。そして地域社会の人びとは政府事業の雇用人になることによって、仕事場を自分の住居の近くに求めることができ、出稼ぎをする必要もなくて、住民は大いにうるおうことになる。災害も人命に被害のおよばない限り、かえって災害以前よりは良い状況に復旧するというので「災害待ち」という言葉があり、「災害でも起こってくれなければよくなることはありません」というなげきを、歩いていたる所で聞く。

しかし災害によってでもそこに住む生活条件が良くなり、また人々に活気が出て、復旧が人間社会の復旧につながっている間はよい。瀬戸内海のようになってくるともうどうしようもない。昭和三〇年ごろまでは、この海はまだきれいであった。魚介も多かった。なによりも海藻がよく茂っていた。その海藻が海の荒れたあとは渚にうずたかく寄って来たし、夏はその海藻を船でとりにいって浜で乾かし、畑に入れて肥料にする風習が見られた。その海藻が急に減ってゆきはじめた。漁民たちがそのことをなげいてもだれも取りあげはしなかった。そのころから海岸の埋立てが盛んになり、そこへ工場の設立がはじまった。そしてみるみるうちに工場がたちならび、多くの漁村が壊滅していった。漁民が埋立てに反対すると、

漁民たちがそれまで見たこともないような補償金をちらつかせながら懐柔していった。「いまどきの漁師はよい、だだをこねさえればお金がもらえて遊んで食える」という声をよく聞かされたが、それはタコが足を食うのに等しく、漁民はそれによって海の働き場を失っていった。

漁民は海を働き場にしていたばかりでなく、海の管理者であった。海を汚すもの、海の状況をかえようとする者に対してたえず怒り、また抵抗したのであった。そのことによって海の青さが保たれてきた。その漁民が資本家たちに邪魔者扱いされるようになった。漁民の主体性は奪われ、海は荒れ放題になってきた。資本家たちは、次第に力を失ってゆき将来に望みを失ってゆく一握りの漁民をほとんど問題にしなくなっていった。それが八代海では水俣病へとつながってゆくのである。しかし管理者を失った海はよごれ放題、荒れ放題になってゆく。広島湾などはその北半が醤油色になってしまって漁場としての価値をほとんど失ってしまっているが、そのことに対する補償を考えようとする人も、責任を感ずる人もない。

3 飼いならされる民衆

農民や漁民がそこに生きていくためには、その生活領域を自分たちの生活や生産に適するように管理してゆかなければならない。農漁民がその機能を失ったとき、その社会は荒れはじめる。今日の人々は管理されることをきらう。人が人を管理することには多くの疑問がある。しかし人が自然と共存するためには自然とのたえざる対話と交流がなければならない。農民や漁民はそれを果たしてきた。

人が人を管理するのとは違っている。今日のマスコミの社会のように人が人を管理するようになると、管理される者は管理する者の下位に立たされる。とくにテレビなどというものは、放送者のほうが間違ったことを言っていても、視聴者の方からその場で訂正できないのである。また放送者も、制作者の枠の中でだけ動いている。見ている方は、その場では抗議も訂正もゆるされない。そういうことがどれほど事実をゆがめているだろうか。事実でなく多くは幻影なのである。そして自分の頭の中に描いた幻影の世界を現実の世界だと思っている人すらもう少なくはない。しかもそうしたことから生ずる間違いをすら、言論の自由と称して相手の立場など理解しようとしないで押しつけようとする傾向さえ生じている。

そしてそれを理論的であると称している。

為政者にとって民衆が飼いならされることはこのうえなく好ましいことである。同時に学者にとっては反論されることをもっとも恐れる。そして八方破れな議論とか生き方はゆるさなくなる傾向が、強くなりつつある。

その最も大きな被害者になっているものが地域社会に住む人びとではなかろうか。

もう地域社会の民衆からの反論や抵抗が泣きごとではなく、出てきてもよいように思う。しかしそれがなかなか起こってこない。『新潟日報』が「明日の日本海時代」を編集した。日本海が一つの地域社会として成立するかどうかについて検討し、さらにその地域をどのように開発していくかについて、多くの人の意見をとり上げつつまとめていったものである。一見識もった書物であるが、その中で漁業について論じられた部分は二ページ余にすぎぬ。漁民の世界はまったく黙殺されているのである。漁業は日本海からなくなってよいのかどうか、漁民はすべからく工業労働者になるべきか否か、そういうことは論ぜられてはいない。

今から一〇年ほど前に長岡市の河内幸一郎氏は農地の価格の下がってくることをひたすら待っていた。一〇アールが一〇万円を割れば、すすんで農業しようとする人は脱農者の農地を買い集めて、経営拡大ができる。今こそ農業近代化ができるという意見であった。事実、農地は値下がり傾向にあった。その夢が新産業都市計画が進められてゆくなかで無残にふみにじられていった。最近はその傾向がさらにはなはだしい。

土地資本家に買い占められた土地はもはや農地ではない。しかも治外法権地である。中国地方の山中には中国縦貫道ができるというので、土地資本家に協力をして、土地買収に協力したところが少なくなかった。ところが町で開発計画をたてても、その売った土地に地元として手をつけることができなくなり、開発計画が進まなくなっている例すらあるという。瀬戸内海の島嶼を中心にした町で観光資本家に無人島を売った。観光開発をしてくれるという約束であった。しかしもう一〇年以上もたつのに会社は手をつけていない。開発の期限については約束していなかったのである。

このように地域開発というのは膨大な力を有する、ものが、自分たちの立場から開発を進め、その余恵を地域住民に垂れてやるという意識がきわめて強い。岡山県水島から広島県福山にかけて巨大な工業開発が計画され、実現した。背後の山中の人びとはこの計画の進められてゆきつつあるとき桃色の夢に酔うた。事実現在、工場地域から六〇キロ以内が通勤区域になり、山間農村の人々が工場に勤めるようになった。そしてどこの家も自動車を持ち、家を改造する者も多い。しかしそのためには朝六時には家を出、帰って来るのが夜一〇時、時間外まで働いて月手取り一〇万円内外、しかも社外工として身分的な保証はほとんどないに等しいという。

それでも農業をするよりはよいといって出ていっている。要するに地域開発とか構造的発展というのは、安い地価の土地に工場を建て、組合運動にすら参加をゆるさない安い労働力を吸収することによって成り立っているといっていい。そのような開発が正しい開発なのかどうか。

それとは別に国土特別総合開発を名として山地に多くのダムをつくり、そこに住む人たちを追いたてていった。このようにして追われた人びとは一〇万人にのぼるだろうといわれる。補償金をもらってふるさとを捨てた者が多い。しかし、ダム地を追われていった人たちの追跡調査を責任者である政府がおこなったということをきいていない。ダム成金が御殿のような家を建てたという記事だけが新聞などに報告されて、そこにひそむ本質的な問題が黙殺されてしまっている。

いったいどこが狂っているのか。一つだけ言えることは「小の虫を殺して大の虫を生かす」という官僚思想が世の中をまかり通っていることである。しかし一寸の虫にも五分の魂があり、その生きていることの存在の意味を持っている。本来はそうした民衆の声を聞き、これを政治に反映せしめるのが民主主義の常道であるはずなのである。

そうした発想に立って西日本新聞社が三〇人委員会を作って九州自治州のアイデアを世に問うたのは意義あることであると思う。それは政府の政策を裏返しにして九州自治を目指そうとしたのではなく、地域社会文化の持つ意味、果してきた役割を考えて、そこから日本の文化や経済を再編成してみようとするものである。その中でとくに興を覚えるのは前田俊彦氏の『里の思想』である。氏は里の思想については『瓢鰻亭通信』の中で述べているが、私なりに理解したところを述べれば、人間が土地からはなれ、浮草のようになって活動をはじめ、さらに国家も国民全体を浮動化させようとしているのに対して、人の住む環境としての土地の意味を考え、それぞれの住む土地をそこに生きる人たちのすぐれた生活の場にして

いくために、そこに住む人たちの思想と意志に基づいて開発してゆこうするものであり、そういう里が、有機的に結合しあえる地域社会の限界を自治州と考え、九州全体を有機的に結合しうる地域と考えた。

本来里はそこに住む人たちのための土地である。したがって、そこに住む者がその土地をどのようにして開発し、振興してゆくかについての主体的な決定権をもっているはずである。しかし現実には中央政府や資本家が勝手に地図の上に線をひき計画を立てている有様である。青森県小川原湖畔にしても、鹿児島県志布志湾にしても、地域住民は地図の上の線引きには参加していない。それでは決して住民のための開発とは言えない。地元の者も線を描く者と同じような権利をもっていいはずであるし、地元の人の考え方が当然反映されるべきものである。そのような発想がみとめられない限り、地域社会の人たちは自らの選択による幸福をつかむことはできないはずである。

九州自治州の問題はその後どのように発展しつつあるかを知らぬ。これがただ単なる思いつきに終るものとすれば、もう日本の地域社会は衰弱しきっていると考えてよいのではないかと思う。なぜならそういう声がより大きな力によって消されていってしまっていることになるからである。

4 着々つくられる国内植民地

ではなぜ地域社会は大切にしなければならないのであるか。本来、文化というものは泡のように生じたり消えたりするものではない。深く根ざし、しかも執拗につづいてゆくものである。しかも人の生活はそのようなものによって支えられている。今日までそういうものを生み出してきたのは風土である。人と環境とのからみあいが文化を生み出してきた。それは単に田舎で農業をやっているということだけで生み出したのではない。農業だけでは人間の発展しようとするエネルギーを吸収することはできない。あふれるエネルギーが農業の中から工業を見出してゆくはずのものである。明治末から大正へかけては地域社会のかがやかしい時代であった。地域住民は自主的で、そこに資本的蓄積によって銀行をおこし、

その銀行を利用して自分たちの生活をゆたかにするために電車を通し汽車を走らせ、電灯会社を作り、製麺工場や紡績工場をおこし木工場もつくった。そしてそこに住む人たちの多くは株主としてこの事業に参加した。ただ経済的基礎が貧困であったために経済的変動に弱かったけれども、自己のえらんだ道を歩みつづけて来たといっていい。

しかし、戦争を一つの契機として中小銀行は統合され、小さい会社も合併をすすめられていった。と同時に地域住民の主体的な地域経営の意欲は消されていった。

地域社会の住民の、政府や資本家の思想や行動に対する憤りは暗殺という形で展開していった。原敬の暗殺から始まって、浜口雄幸、井上準之介、団琢磨の暗殺は現実も前途も暗くなりゆく農民社会の雄叫びのようなものではなかったのだろうか。しかもその暗さはなお続いている。ただ農以外の食料や産業が発達して、人びとがその方に転じてゆきはじめたことによって、戦前のように切端[切羽]つまったものは見えない。しかしそのことによって農村問題は解決されたのではなく、そのままのこされている。同時に農民たちの住む地域社会の問題もなんら解決されてはいないのである。それは工場をたてて、地域住民の労力をそこに吸収させるというようなことだけでは解決するものではない。工場の資本が地元のものでない

限りは工場自身もしょせん他所者であり、利潤は事業主体に吸収され、地元住民は工場の雇用者として隷属を強要されたにすぎない。瀬戸内海のよごれのごときも他所者資本の無責任さがそのような現象を生み出していったのである。いわば今日の開発は資本によって国内植民地をつくっていき、地域住民はこれに隷属せざるを得なくなりつつある。このことに対して住民の抵抗は当然起こっていい。だが地域住民に荷担するものは少ない。地域住民の抵抗がどのように困難なものであるかは水俣病患者たちの運動の中に読み取ることができる。

地域住民のために不幸をもたらす産業ならば、これを停止してよいという覚悟がなければヒューマニズムは確立されない。しかも多くの場合、事業そのものは災害、公害をよびおこすまでは決して根本的対策を考えないのが、政府、資本家共通して見られる態度ではなかろうか。

今年はミカンが大豊作である。おそらく古今未曾有のできであろう。そして一キロの値が産地では一〇円を割っているという。すると一箱で一五〇円ということになる。しかし東京ではミカンが安いといっても、そんなに安いミカンはない。農民のほうは手間賃すらなくなっていても、これを商品として取り扱うものの口銭や賃金はなんら割り引かれることなくそのままとられている。このような不公平が平然として通用している。

過剰といっているけれどもミカンは輸出できないものなのかどうか。そういう市場開拓は不可能な[の]か。機械製品だけが輸出を自由に伸ばしていいものなのかどうか。これは米などについても言えることである。だが今日ではそういうことに対する疑問すら持つ人が少なくなっているように思う。

それではすべての人が地域社会を見かぎりつつあるのかといえば、決してそうではない。その地に住み、そこに根をおろしている人たちはなおそこに生きることに絶望してはいない。またそこに生き得る方法を考えている。伊豆七島の利島(としま)のように小さく不便な島にさえ、都会生活に失望した三人の青年が帰って来て、その島を住みよくするための努力をつづけている。八丈島の南の青ケ島にも都会からかえって来て島に働いている青年がある。

またそういう若者たちを孤立させてはならないとして、その島へ志願してわたって役場吏員として働いている菅田正昭さんのような青年もある。あるいはまた沖縄の慶良間諸島へ引越して島の持つ諸問題に取り組んでいる吉田巧[功]氏のような人もある。頼まれていったのではない。なぜ僻地は見捨てられるのか、なぜ僻地は資本家の食い物にされるのか。そういうような問題に取り組んでいる。

5 住む者にとっての郷土

佐渡のように観光客が年間五〇万もわたる島にすら青年はいなくなっている。残っている青年自体もまた、なんとかしなければならないと思いつつ、なんにもできないでいたのは、よい相談相手になってくれる人がいないからであった。他から来てこの島で太鼓たたきにいそしんでいる「おんでこ座」の仲間は、実はこの島の青年たちに希望と自信を取り戻してもらいたいと念願して住みついたのであった。さて島の青年たちが気がついてみると、若者たちが集まって自由に話し合い交歓しあうような若者宿すらないことに気づいた。若いエネルギーを凝集すべき場がないのである。公民館はあっても、そこはくつろげる所ではない。徹夜して話し合える所でもなければ、若者らしくさわぎたてられる場所でもない。

大勢で集まって話しあってみていると、いろいろ不自由な枠の中で生きていることを知った。公の建物や施設はその使用にいろいろの制限があり、町民のための恩恵的な施設であって、町民自身のものではない。

そこでまず自分たちのものからつくっていかなければならない。自信を失ったということは自分たちの世界を失い、自分たちのものを失ってしまうことなのである。郷土復興はそこに住むものがそこを自分たちのもの、自分たちの世界と考えることから始めなければならない。

南西諸島に諏訪之瀬島という島がある。いま家が七戸ほどあると思う。一七〇年ほど前に大噴火して無人島になったのを、奄美大島の藤井富伝という人が島再興を志し、同志をかたらってこの島に渡り、人の住める島にして最盛期には三五戸の住家があった。しかしよい港を持たず、そのうえ、島は爆発をくりかえし、それが住民に不安を与え、次第に人家が減って、今日のようになったのである。島民の中にはなおこの島の将来に望みを託している人もある。ここで畜産をおこなえば夢が持てるという。

しかし、村役場のほうはもてあまして、島の大半が村有地であることから、楽器会社に売る話を進めつつある。会社は火山を売りものにして、ここにホテルを建て観光地にしようとしている。それには多くの資本を必要とする。島民が残念がるのは島に資本があれば、曲りなりにも自分たちの希望する何かがつくり出されたはずである。しかし観光資本が来れば島はひらけてゆくのである。政府も港をつくる補助金を出すであろう。観光客のためということを名目として……。

だが七戸の住民のためには経済効果があがらないとして政府も村も何もしてくれない。そういうなかでなお一人だけは周囲がどうなろうと島で牛を飼いつづけようとする人がいる。そういうものが僻地をささえてきたのであった。

日本という国には中央と地方がある。そしてその一番末端を僻地という。これが日本以外の国ならば、そこが外国への出口になり、入口になるのである。日本のような国ではどうすれば僻地をなくすことができるかを真剣に研究すべきである。しかし僻地解消論はおこっていない。しかもそこに最後まで頑張ろうとする人々が生きている。その人たちのいるかぎり郷土復興は可能なのである。そしてその志を消し去らないような対策が講ぜられることからもう一度、国のすみずみまでが輝かしさを持ってくるのだと思う。それは中央からの恩恵や施しによってそうなるのではなく、そこに住む人が夢をもち自発自営していこうとすることのなかから生まれてくるのだと思う。

佐渡の小木岬の宿根木というところで小さい民俗博物館をつくった。まったく地元の人びとの力であった。それを中心にして人が目ざめてきた。見学者たちも多く、その人たちの批評や忠告や注文の言葉が村人のはげましになり、考えぶかい人たちをつくっていった。この半島は風景がきわめてよく、土地ブローカーがたくさん入り込んでいるが、また土地を売ったものはない。それよりもむしろどのように土地を開発し振興してゆくべきかについて、住民の一人一人が考えはじめている。そういうことから地域社会の真の開発振興がはじまってゆくものと思う。

出典:宮本常一、1973「抵抗の場としての地域社会」『朝日ジャーナル』昭和48年1

月19日号。未来社版著作集 第15巻 日本を思う(1987年)301-317頁に再録。

掲載者

生物文化多様性研究所・安渓遊地