![]()

#榕樹文化)#台湾留用日本人_の足跡を追って(4) #金関丈夫 先生の独り言 RT_@tiniasobu

2022/04/29

『榕樹文化』75-76号 の連載記事です。2022年春号です。

以下のテキストは、校正前のものです。文字化けを防ぐために新漢字で表記しています。引用される場合は、添付のpdfからお願いいたします。

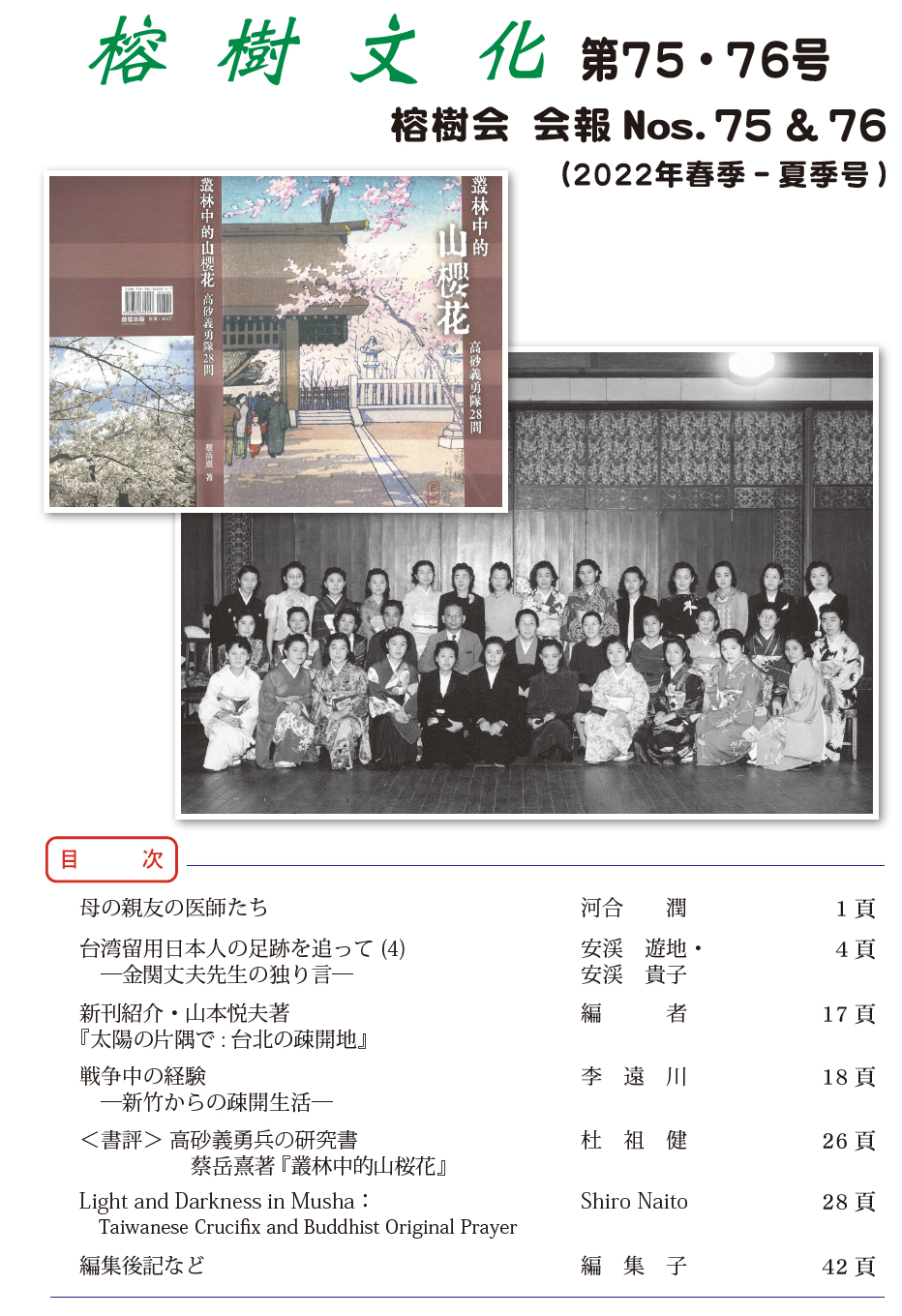

添付の写真(池田敏雄氏応召記念 昭和19年松山虔三氏撮影)の中に、pdfの写真には記入できていませんが、陳紹馨氏もおられずはずです。そのあと、一同で、まだ「綴方の少女」であった、のちに池田夫人となる黄氏鳳姿さんの実家に行って酒をくんだと、立石鉄臣氏は書いています。

敗戦半年前のノートや、「国の亡びる徴し」などは、いま戦争の中で読むと胸に迫ります。

参考文献 池田鳳姿(1990)「民俗台湾」創刊の背景

https://core.ac.uk/download/pdf/223202737.pdf

金関丈夫氏の人間性がよくわかる文章です。

台湾留用日本人の足跡を追って(4) 金関丈夫先生の独り言

安渓遊地・安渓貴子

国分直一先生の終生の師であり、池田敏雄さんとともに『民俗台湾』の編輯人として活躍された金関丈夫(かなせき・たけお)博士が中心となって、光復台湾に留用された日本人学者たちのサロンとしての『回覧雑誌』を作成されたことは、全体の目次と筆名・執筆者のリストとともに、本誌の第66号(2020年新年号)に掲載していただきました。

形質人類学が専門で、日本人の起源についての二重構造説の濫觴となる先駆的な業績をあげた金関先生は、また、歴史家のジョージ・H・カーが「日本のダヴィンチ」と評したほどの、文芸方面の深い造詣に基づいて旺盛な執筆活動をおこないました。

戦前の検閲制度の中での出版の苦労から開放され、同人が自由に書けるようにと、金関先生は積極的に筆をふるいます。留用者として台湾から出られない、また1947年の228事件のあとは20日間にわたる禁足を強いられた日本人知識人の創作活動を知ることは、コロナ禍で行動が制約される今、どのような創造的な活動で心の空白を埋めるかの、ひとつのヒントともなるでしょう。

金関先生が『回覧雑誌』に書かれた記事は、硬軟取り混ぜ膨大なものですが、ここでは、第1号『花果』(1946年7月9日刊行)所載の「点心」および「ノートから」と第2号『双魚』(1946年8月25日刊行)の「落穂集」をご紹介しましょう。「点心」は、「林熊生 号金関」の筆名で、ほかは「金関丈夫」の署名で発表されています。原文の注と振り仮名は、まるかっこに入れ、編注は[峰人]などのように示して、インターネットなどでの検索の手がかりになるようにしました。原文は、旧仮名遣いで、旧漢字に略字がまじりますが、ここでは旧漢字に統一してあります。

現在台湾大学図書館に収蔵されている『回覧雑誌』の利用にあたっては、同館特蔵組の林慎孜さんのお世話になりました。所載の金関先生関連のデータの使用については、生前に金関恕先生にご了解をいただいています。

プロフィール

*金関丈夫。大正十二年京都帝国大学医学部卒業。医学博士。解剖学、人類学専攻。現在、国立台湾大学医学院教授。別号多く、林熊生、山中源二郎、蘇文石、草葉薫、蓬頭児、金鷄、金関(きんくわん)等。未だある筈なるも調査間に合はず。年齡は五十に近からんも、本人それを云はれるを好まざる気風あり。すべからく三十代に云ふべし。音声低く抑揚すくなく、妄りに喜怒の大声を発せず。但し、その口もとには、曽て甘き言の葉など囁ける痕跡をとゞめ、その未だ全く過去の痕跡に化し居らざるを見るを得べし。――女人にそれを見る能力、有りや無しや。(『花果』編輯子)

点心

〇小説一篇、感想集一篇、それに点心一皿までつけると、またしても小生一人舞台みたいになり、あいつ出しやばりな、と蔭口たゝかれることにならう。若いものが働かないので、小生の出しやばりでは断じてない。この位がなんだ。

〇小生の文学を軽文学と自称することにした。あちらにもライトリテレェチュアと云ふのがあるさうだが、それはどんなものか、よく知らない。一度矢野[峰人]先生にきゝ度いと思つてゐる。小生の軽文学の定義は先づ「軽音楽」のたぐひなり、とでもして置かう。喫茶店で腕に生毛(うぶげ)の生えた少女を眺めながら、ベートーフェンの第五シムフォニーであるまい、と云つて浪花節も困る と云つた場合の軽音楽、まああんなものだらう。

〇浪花節に比べられると大衆文学先生はふんがいするかも知れぬが、筋や、人情や、多少の節まはしで売りつけるところは、似たりよつたりだ。大した違ひはない。林熊生なども大衆小説をちよいちよい書くが、自分でそんなものだと思つてゐる。大家のだとて大差なしさ。それよりベートーフェンに比べられるやうな、純文学が出来るかどうかゞ問題だ。小生は今のところ、そんなむつかしいものを作らうとは思はない。

〇小生老後に若し暇と気力があつたら、一つだけ一大伝記作品を書き度いと思つてゐる。材料は「袁世凱」だ。ストレッチー[Lytton Strachey]のやうな筆で、西太后の宮廷から、孫文革命までを書くのだ。中国のアルキーフは小生にそれを許すや否や。これが当れば、英訳されて、小生は成金になる。但しもはや老体だからそんな金は不要だ。そこで諸君にわけてあげたいのだが、皆小生よりひ弱だから、その頃は生きてゐないだらう。可哀さうなものだ。

〇H[早坂一郎ヵ]大先生がゐなくなつたとたんに、小生の口吻が、彼の口吻に似てきたやうで、いさゝか悲観。Hにきかせたら喜ぶだらう。しかしこの代用品は本物よりも本物なのだ。やつぱり悲観しないことにする。

〇旧聞に属するが、国分[直一]先生との最後の旅行は大発見つゞきだつた。先づ竹山の石棺を発見した[本誌64・65号]。これが大発見であることは、当時の人民導報が証明してゐるから間違ひはない。第二にわが松山[虔三]先生の頭に嘗て毛髪の繁茂してゐたと云ふ動かすべからざる証拠を発見した。その証拠物件は、同氏が本誌上に掲載すると云つてゐるから、宜しく就いて見られよ。第三の発見は、わが神聖なる民俗台湾の投稿家のうちにも、恐しく手の込んだインチキ野郎のゐたのを知つたこと。お蔭で有名な北港の媽祖なるものが、案外けち臭ひものであることを知つた。それも一つの発見であつた。

〇近頃は立石[鉄臣]先生が一日僕の机の向ふにがん張つてゐるので、気を許して独り言(ごと)を云ふことが出来ない。小生の独りごとは大てい「馬鹿野郎」はまだいゝ方で「貴様らとつとと斃(くたば)つちまえ」と云ふやふな敵胆を寒からしめるものが多い。或る時どうした拍子か「お前行儀が悪いな」と云つた。とたんに気がつくと、同じ部屋にゐた研究生があはてゝ肌を入れてゐた。また或る時「何をさせても頓馬だな」と云つた。福田百合子嬢が、「はつ」と云つて立ち上つたには、こちらが驚いた。今は用心してゐるが、も少ししたらまた始めるかも知れないから、立石先生も用心したまえ。

〇但しこんな独りごとは、元来自分で自分の失策を思ひ出して、自分に向つて罵つてゐるのだから、誰も気にする必要はない。小生が用心してゐるのは、そんな弱点を見せまいためであつて、立石先生をいたはつてゐるのではない。

〇森於菟先生の独りごとは「〇〇なんか死んで仕舞へ」と云ふのださうだ。〇〇と云ふのは森先生の末子で最愛の子息の名である。すると、こんな野鄙た独りごとも、小生特有ではなく、やがて独語(ドイツゴではない)大辞典の中に沢山の類例と共に編纂されるべきものであるらしい。しかしこんな辞引きは出来ない方がいゝ。独り言に紛らして、誰れかをおどかしてやらうなどと云ふ不心得者が出来るかもしれぬから。

〇ひとり言の講釈が長くなりすぎた。これと共に困るのは出物はれ物の一種だ。但しこれは余り毒にならないから、お互ひに遠慮しないことにしよう。同じ釜のめしを食つた仲と云ふのよりも、同じ瓦斯を吸つた仲と云つた方が将来親しみが多いに違ひない。

〇話が大ぶ下卑てきた。元来そんな下卑た性質ではなかつたのだが、友達の悪いせゐだらう。とにかくこの辺できり上げた方が無事らしい。もつと筆が走ると危いやうな予感がする。(林熊生 号金関)

ノートより

〇「焼刃(やいば)の匂ひ」

〇視覚的なものをなぜ「匂ひ」と呼ぶか。

〇この「匂ひ」と呼ばれる、刀の肌の様相は如何なる点で他の視覚的なものと異つてゐるか。

〇形の視覚的であることには如何なる条件が伴ふか。

〇色の視覚的であることには如何なる条件が伴ふか。

〇「匂ひ」が視覚的であり、然も普通の視覚的である条件を具有しない点は何処にあるか。

〇しかし、これを何故「音」とも「味」ともまた「感じ」とも云はないで、「匂ひ」と云つたか。

〇匂ひの性質。

〇視覚的には非嗅覚的なものに対して「匂ひ」と呼ぶ例。(「紫匂ふ」は草花の事実匂ふことならん。誤るべからず。)

〇かゝる「匂ひ」に当る外国語。

〇「匂ひ」の構造は民族的であるか否か。(一九四五、一二、二一)

谷川徹三「文学の周囲」(昭和十一年)の中の「美術批評について」

筆者付記、松の美しさを認め得る眼にとつては、松の美しさは一目でも判る(もつとよく見てもつと美しく感じることは事実だとしても)。画家はこれを再現し、或はそれ以上の美を表現するために数ヶ月見る必要があるだらう。しかし、後者は単なる「視」ではなくして、「匂」への道程(匂の筋肉のリズムにまで)を含む「視」であり、前者の「視」とは性質を異にするものだ。だから前者が一目見て松を美しいと感ずる感じが、画家の松を一ヶ月見て感じた美感よりも浅いとは云へない。

美術家が素人をやつつける時の論法は、往々にしてこの点をとり違へてゐることがある。画家諸君。素人が一目見て美を感じ得るこの眼は誰が与へたか。夫れは君たちよりももつと偉い古来の幾多の天才だ。帽子を脱ぎ給へ。

(一九四六、一、一)

〇

これからの日本の新聞社は、各自社のラヂオ放送をする。現地放送も有力にやる。そのうちに広告放送(興行、新刊、求人、求職等)を加へて費用をかせぐ。一般聴衆は無料にする。種目は勿論ニウズに力を入れる。翌日の新聞にはそのニウズの正確懇切な解説をのせる。と云ふ行き方がいゝだらう。紙の節約のためにも。 (一九四六、一、一)

〇

燕尾服を着た演奏者から「水車小屋の少女」の歌を聴かせて貰ふことは、もう止(よ)しにしよう。自ら水車小屋のほとりをさまよひながら聴くことが出来るではないか。トーキーの魅力。(一九四六、一、一)

〇

日本婦人の貞操の固いことは、日本婦人、または日本の社会のモラールの高いことを表すのではなく、日本婦人に他人をアトラクトするだけの美人の少いせゐだらう。だから、どんな女でも美人に見える社会では、日本にも姦通が多い。西洋では恐らく下流より上流に多いだらう。

(一九四六、一、九)

〇

「闇夜行路」前半読了。「性根(しやうね)」が主人公の性根として書かれてゐる。これは恐らく作者の性根であらう。性根のない主人公を書いたものには作者の性根は出ないだらうか。性根として出ないだけでやはり出る。志賀のもそれが「性根」として出てゐるのが問題ではない。性根が出てゐるのが問題だ。描かれた性根に迷はされてはいけない。描れない性根もあるのだ。志賀をよんで感動するときにその感動がどこから来るかを知る必要がある。文学的感動だと思つて、別種の感動を受けてゐることがあるかも知れない。

(一九四六、二、七)

「闇夜行路」の主人公の妻が過ちを犯す。その相手の男と子供の時に「亀と鼈」と云ふ遊びをした話がある。この北国的な変な暗い遊戯は古い伝統と広い拡りを持つたものであるやうな感じがする。此処へこの話をもつてくると、妻の過ちが何か個人的な過ちでなくて民族の過去からの宿命的な過ちの犧牲であるかのやうな気持ちがする。文学のみのなし得る救ひである。この少年時代の話をここに持つて来た用意は大したものだ。

(一九四六、二、八)

志賀文学の特色の一つ。「闇夜行路」に表された愛情が大てい皮膚の感覚を通じて表はされる。吉原芸者の手の感触、加代と云ふ女給の背中の圧迫、直子の手を懷(ふとこ)ろに入れてやるところ、最後の場面でやはり直子に手を握らせるところ。

この人がかんしやくをおこすと、ものを叩きつけられたりするのは必然だ。育ちが悪ければ、大いに人をなぐりつける人だらう。(一九四六、二、八)

〇

谷崎潤一郎訳「源氏物語」。

藤壷更衣と源氏との関係が省略されてゐる。主人公の罪障の悩みがなくては源氏文学は骨抜きだ。文学には5%の省略と云ふ数量問題はない。

[日付なし]

〇

紫式部は明石の入道を余りにもまざまざと――それは里見[弴}に劣らない程だ――描きすぎた。それをぼやかすためにアポロジアを必要としたほど。

サッカリー[William M. Thackeray](ヴァニティ フェア)は某公爵を余りにもまざまざと描きすぎた。時人これを攻撃する。「これこそ最も真に近いのだ。」とサッカリーは見得を切つた。

(一九四五、八、二六)

〇

才能を有するものと、才能に対して支払はんとするものは日本にもある。西洋の仲介者――ジャーナリスト、興行者(マネーヂァー)、善行家(ベニファクター)――の如きものが日本では活動してゐないのだ。日本に於ける、成功せる才能の気まぐれさ。(一九四五、八、二六)

〇

源氏物語の作者が、父親としての主人公の得手勝手――自分のことを棚において、息子の好色を誡める――を揶揄してゐる。このところは、どうもモデルを感じさせる。そしてそのモデルは近しい人であり、その人とは、その揶揄が現実に於いても評されるほどの親しい関係に、作者のあることを示す。御堂関白と作者との私の関係。(一九四五、九、二一)

〇

「国文学者一夕話」。それは、現代の日本国文学者総動員の随筆集だ。ひどくつまらない。中に滝田貞作君国文学界に天才を吸引せよ、と叫んでゐる。至極適切。(一九四五、九、二八)

〇

芥川や室生[犀星]の俳句は生(なま)やさしいものだ。あれは感覚の句だ。芭蕉には叫びがある。少くとも滝井孝作の「妻よ子よ春日の杜の冬日和」は、文字通り叫んでゐる。

(一九四五、九、二九)

〇

ストレッチー、片岡鉄兵訳「エリザベスとヱセックス」。日本では豊富な文献の保存されてゐるのは明治次後のことであらう。その保存の様態から察するところ、これを完全に利用し得る人物(かほ)になるには幾十年の年月が必要であらう。仮にさうした難点を解決し得たとして、明治次後に何のロマンスがあらう。戦国時代のロマンスを明治以後の文献によつて、五十年掛りで書くことは、何人にも不可能だ。日本に一人のストレッチー、一人のモーロワ[André Maurois]、一人のツワイク[Stefan Zweig]、一人のルドヰヒ[Emil Ludwig]の出現しない所以。

(一九四五、一〇、二四)

〇

女主人公。

美貌、才能ともにあり(ヴァニティ フェア)

美貌なく才能あり(ヂェーン エアー――著者はこれでも小説は書けると傲語した。)

美貌あり才能なし(テス)

美貌、才能ともになし(秋[徳]田秋声の女?)

美貌、才能問題にならず。(嵐ヶ丘)

もう、その他にテーマはないだらうか。

(一九四五、一〇、二四)

〇

源氏物語は宮廷の文学であつたが、宮室の文学ではなかつた。云はゞ藤原氏の文学であつた。宮室の文学――詩歌の文学――こそは日本文学の本流であつて、不滅の伝統をもつものだ、と云ふのは保田与重郎の「後鳥羽院」の説だ。宮室中心の詩歌文学の今日を以つて日本宮室の今日を代弁せしむるなかれ。

(一九四五、一二、一二)

〇

芥川竜之介の文学。つなぎ目つなぎ目の「のみならず」がなくては成立しない。くみ立て細工のつぎめにあたるものだ。徳田秋声の短篇の或るものには、このつぎめはない。凡彫りだからである。たゞ我流の、恐しく妙な鑿の使ひ方をする人だが。

(一九四五、一二、一八)

〇

雑誌「画説」の座談会記事をよむ。櫟柿軒と云ふ男が、雪舟は「おくり込み」を盛んに用ゐてゐる。雪舟の画がセザンヌに近いのはそのせゐだらう。と云つてゐる。「おくり込み」と云ふのは近景から中景へ、中景から遠景へと、筆を送り込むことで、近景、中景、遠景の間をつなぎ埋めることを意味する。すると雪舟のは離れてゐたものをつないでいつたのである。ところがセザンヌの方は、つながれてゐたものをはなしていつたのである。歩みよりの結果、似たところまできたので、その道程は逆なのだ。雪舟の山水の或るものは、東洋画としては散文的で、比較的つまらないのはかう云ふ所から来てゐるのだらう。すると、セザンヌは西洋画としては比較的詩的と云へるだらうか。――この譬喩はちよつといやだが。

(一九四六、五、一)

〇

シャーロット ブロンティ[Charlotte Bronté]の老女、狂つて椅子を鋸ひく。鋸の狂気性。 (一九四六、八、一二)

〇

「竹斎」。主人公はやぶ医師(くすし)、従者は「にらみの介」。それで、「やぶにらみ」と云ふことになる。されば喧嘩のとき、にらみの介、相手と見誤つて主人の脚をひき倒す。

(一九四五、七、一五)

〇

武者小路[実篤]「西鶴」。やつと小説らしいものが書け出したと云ふところか。武者ははるかに戯曲家なり。神様や天使の出てくるものは誰にも書けない。(林熊生の神様などはちつとも神様らしくない……)

若い美しい一寸小生意気な、しかし結局可愛らしい女(天使でもあり、淀君でもあり、「友情」の女でもあり、沢山ある)は、武者の創造物だ。武者文学以後、かう云ふ少女が現実に出現した事実を、史家は見逃してはいけない。但しよほど出来がよくないと、「結局可愛らしい」と云ふまではゆかない。

(一九四五、六、二六)

〇

漱石の「心」を再読する。「先生」の生活を作者は肯定してかゝる。これが何となくこの作品に素人臭ひ感じを与へる原因だらう。この「先生」の生活を、作者は、一種罪なくて配所の月式の消極的理想郷の如く考へてゐる気合がある。

(一九四五、六、二六)

〇

通俗文学作品中の「思想」は、中庸を得た、平凡な――多少時代色ある――ものでいゝ。ちよつぴり、手際よく、色つけ程度に。

例へば、ギトリ[Sacha Guitry]の「ベルランジェー」の「自由」思想、武田麟太郎の「下界の眺め」の「常識」思想。いづれも商品をよく知るものだ。

(一九四五、六、一五)

〇

シンクレア ルイス(訳本)「アロウスミスの生活」。少しもひねくれた所のない、まぢめにとり組んだものだが、面白いものではない。「芸」の楽しさがない。訳者はこの作の主人公にアメリカを見よと云ふが、作者そのものがそれ以上にアメリカなのだ。

(一九四五、六、一〇)

〇

平田禿木「文学会前後」。中に「勅任官の乗ス外が」とある。東京人以外の文章に出てこない言葉だ。但し台湾人の文章には珍しくないだらう。

(一九四五、三、二六)

〇

航空母艦で軍人やえら方(がた)の家族共が内地へ引揚げたと云ふ(台湾空襲の最中)。これで安心した。その便宜を得られない自分たちは彼等同様の死闘をしなくてもよろしい、と云ひ渡されたも同様だから。(一九四五、一、一六)

〇

新聞紙上に安藤[利吉]総督の就任挨拶を読む。何の必要あつてこれを最初に宣言しなければならないか。(前総督の方針に対するつらあて以外の意味なし)。この馬鹿男が同時に軍司令官なのだ。この男の下ではいゝ戦争のできる筈はない。犬死はいやだ。

(一九四五、一、一六)

〇

森銑三「渡辺崋山」。

崋山の言葉に、スケッチは生き生きとしてゐるが、絵にすると死んでしまう、と云ふ意味の嘆きがある。出来上がつた絵がほんとの絵なら、そこで死んでしまつたものなどは、死んでしまつてもいいのだ。

(一九四五、一二、八)

落穂集

〇

「まどう」と云ふ言葉。私の国(賛岐)では「補ふ」「弁償する」と云ふ意味で「まどう」と云ふ言葉を使ふ。他国ではあまり聞かない。慶長四年正月に書かれた黒田如水の茶の湯の「定(さだめ)」(「銀杏の木陰」と云ふ本に収めらる)に、茶の湯 一桧杓汲取候はゞ、又一桧杓差し候て、まどい置可申候……」とある由である。慶長の頃には一般に使用されてゐたものと見える。「ひしやく」の「ひ」が「桧」であつたことも、この文献で私は始めて気づいた。なるほど桧杓に違ひない。

〇

「福来病」。玉勝間の下に「福来病」とあるのは、今日の甲状腺腫ではないかと思ふ。「福来」は「ふくら」即ち「膨ら」の意かと思ふが、福来の字を充てたのに何か意識的或は、無意識的の意味があれば面白い。台湾でもこの腫物を「福」のつく言葉で呼ぶことがあるやうだが、はつきりしたノートが見当らない。

〇

「鼻の挨拶」。康煕六十一年の見聞を誌した「番俗六考」に傀儡番の風習として「鼻の挨拶

(Nasengruß)」の風のあることが見える。国分さんの話では紅頭嶼には今も之れがあるとのことである。アフリカから南方アジヤ及び汎く太平洋一般に拡つてゐる世界的風習である。

〇

「磨鏡」。何で見たか忘れたが、台湾では女同志のゐたづらを「磨鏡(マキアン)」と云ふ。なるほど平たいものをすり合はせるわけだ。

〇

「鳥踏」。台湾の民家の側面に一つの構造があり、これを「鳥踏(チャウタウ)」と云ふ。日本の土蔵作りにも同様のものがあり、これを「あまぎり」と云ふことを柳宗悦さんから聴いた。「あまぎり」は「雨切り」であらう。そしてこの構造はおそらく、この名から連想されるやうな用途をもつてゐるものであらう。

〇

「はじかみ」。「うちてしやまむ」で有名になつた神武紀の歌に「くちひゞくはじかみ」の語が見える。うちてしやまんと云ふ亢奮と関係があると思へる。ツオー族は首がりのとき生薑を噛んで、その亢奮のときに首を切るさうである。

〇

女陰を刀傷に譬へること。南方熊楠先生の随筆に女陰を刀傷にたとへた東西の事例を挙げたものがある。日本では彦山権現誓助太刀の中の毛谷村六助の「長刀(なきなた)傷が所望ぢやわ」と云ふ例が引かれてゐる。私もこれに新しい例を一つつけ加へることが出来る。渡辺[一夫]氏訳の「ウルガルガンチュワ」にこれがある。仏蘭西の例だ。引用省略。

〇

「こんにやく問答」。日本の落語や民話にある「こんにやく問答」の原作は支那にある。朝鮮にも伝はつてゐる。横山又次郎の「珍談百篇」をよむとこれがスコットランドにもあるのだから驚いた。指を三本あげたのが「三位」で、また一本あげたのが「一体」だと云ふ調子である。

〇

蟹と女陰と鼻。私の子供のとき郷里できいた民話に、お婆さんが河で洗濯してゐると、いけない蟹が出て来てお婆さんの陰核(さね)をはさむ。お爺さんがそれを除かふとして顔を近づけると、今度はいま一方の爪でお爺さんの鼻をはさむ。「はなさないか」と云ふと、「はなさね」と云つた。これは醒睡笑だつたか何か古い落語本にもある。或る女房が同じ災厄に遭ひ山伏に祈つて貰ふが、蟹が落ちない。「いで、この上は噛みくだいて呉れん」と云つて顔を出すと、山伏の鼻がはさまれる。女房は苦しまぎれに小便をする、と云ふ大騷ぎの話であるが、「はなさね」のシャレはない。これも驚いたことにはフランスに類話がある。原本は忘れたが、夜、蟹を贈られたので、とり敢ず便壷の中に入れ、寝台の下に置いて寝ると、夜中に蟹がはひ出して妻君の下をはさむ。亭主が騷ぎ出してまた鼻をはさまれると云ふ話である。鼻とさねとの関係は林馬生先生の別講座参照。

〇

「滴血認骨」。死骨を選別するとき、血を滴して血縁者の骨を認定する風習の名残りが、台湾の「拾骨」の時に見られるが、中国では古い文献に残るのみである。近頃フィオリス夫人の「安南の一族(一四二頁)」を読むと、安南には今もこの風習があるとのことである。漢代の遺風の一つであらう。

〇

「尾籠」。ばかなことを「をこ」と云つた。これに「尾籠(をこ)」の字を充てた。これを尾籠(びろう)と音読したのは恐らく漢学書生の隠語であつたのだらう。今は尾籠(びろう)が普通になり、しかもその由来を知る人は少い。

〇

「馬芝居」。少年のころ馬芝居と云ふものを見た。村の小さい金主が農閑期に受けてきて、刈田のあとへ小屋掛けして興行したのだつた。馬芝居と云つても馬が芝居するのではない。すべての役者が馬に乗つて出場するのである。この話を人に話すが、そんなものを見聞したと云ふ人がない。飯塚[友一郎]さんの国劇要覧にものつてゐない。ところが松崎天民の「人間秘話」に少年のころ(天民明治十一年生れ)美作落合村で、「源之丞と云ふ馬芝居」を見た記事がある。やはり「馬に騎つて演る芝居」だとある。源之丞と云ふのは人形芝居のはづだから、何かの思ひ違ひだらうと思ふが、馬芝居に関する文献は私の知るかぎりでは、これ一つである。美作とあるから矢野先生に一度その見聞の有無をおたづねしたいと思つてゐる。

〇

「丈六」。関西ではあぐらかく事を「ぢよろかく」と云ふ。その出所が仏の「丈六」であることを「蓮如上人一代聞書」で知つた。岩波文庫の同本一九五頁に、「丈六かゝず」とある。座仏はたけ丈六が法である。

〇

「探出」。何であつたか、支那の小説に「探出」と云ふ言葉があつた。狩野[探道]画伯の名ではない。幽かなるところを探ると云ふ、閨房のマニプラチオンに関する言葉だつた。

〇

槍の絵のエンタシス。岳父深造堂の話では、鏡智流の槍は堅物をつく。それで柄が中ふくらみになつてゐる。それでないと堅物は穿けない。柱の中ふくらみは視覚的意味のものかと思つてゐたが、これで見ると、力学的の意味があるらしい。このことをまだはつきりと書いたものを見ない。

〇

珍本。矢本某[正二]の「巴里通信」と云ふのは実に面白い。「コンコルドのまん中の一本の巨大なアラベスク」と云ふ調子である。「カトリックのピューリタン」と云ふのも出る。マリーアントワネットがルイ十六世の情婦だつたり妾(めかけ)だつたり、時には皇后だつたりする。著者は永く巴里に滞在して、フランス史を専攻した人だと云ふ。

〇

「仏造真朱」。万葉集巻十六の「ほとけ造るまそほ」の仏を、字義通りの「仏像」の意以外に解しようとした者は曽てない。私はこの「仏」は土器の「ほとき」でも通じると思ふ。一度これを検討した上での仏像説ならば賛成だ。

〇

琉球の地名。琉球の古名は「掖玖(Iaku)」であり、これから「琉球」の音に転じたと云ふ。吉田東伍博士の説は恐らく正しい。掖玖は今は屋久島の名に残つてゐる。ところで琉球三十六島と云はれるが、そのうち十島までが、やはり「I」音で始まる名を持つてゐる。伊計、伊江、伊平屋、与論、永良部、与呂、伊計間、伊良部、八重山(I醇Vma)、与那国である。三十六島内の各個の島名には、なほ、石垣、西表(イリオモテ)、屋我地などがあり、島内の地名にも、イ音で始まるものが夥しくある。これは琉球地名の一つの特徴だと云つていい。建久八年の古文書に薩摩の二十四姓が連署されてゐる中の八姓までが、やはりIで始まつてゐる。頴娃(Ieno)、伊佐(イサ)、江田、指宿(イブスキ)、市来、伊集院、和泉、山門である。

これらはみんな地名にも残つてゐる。また地名にはほかに納薩(イリサ)、藺牟田、などがある。イ音の地名族名は薩南でもまた一つの特徴だと云へる。ところが台湾の紅頭嶼の部族名は、例外なくイ音で始まつてゐる。イヤユー、イワタス、イラタイ、イマウルツル、イラヌミルク、イワギヌ、イララライである。紅頭嶼土人と深い関連のある呂宋島北部の番族もこれが多い。イゴロット、イワ゛タン、イタロン、イテタパン、イフガオ、イラヤ、イロカノ、イロンゴット、インフィエル、イバナグ等々枚挙にいとまなしである。南海地名、族名の、これらの関連は、私には偶然とは思へない。

〇

「薔薇」。「さうび」と訓んで、源氏物語(少女)や栄華物語(巻十八)に出て来るのは、日本での古い用例であるが、絵に表はされたものは、明治以前には殆んどない。ただ一つ春日権現験記の絵巻の中に、庭の植木の一つとして描かれたものを見た。最古にして唯一の例である。

〇

「宇麻良」。私の国ではすべての棘(トゲ)を「バラ」と云ふ。平安朝初期の写本の華厳音義には「棘」の字を「宇麻良」と訓んでゐる。これは後の「うばら」「いばら」であらう。但し「うばら」「いばら」は後には棘のある植物そのものゝ名となり、「ばら」に至つてはその花の名となつて「バラ色」などゝ云はれるやうになつた。

〇

「蚊」。同じ本に蚊のことを「加安」と訓んでゐる。京都人はいまでも火を「ひい」、巳を「みい」、手を「てえ」と云ふ。蚊を「かあ」と云ふのも今も同様である。

〇

「裴服」。尾崎秀真翁の有名な説に古語の「裴然成章」の「裴」は、台湾蕃人の衣紋から来てゐる。「非」はその紋様であると云ふ。道行般若経第六巻に「裴服」とあるから、とにかく服飾に関係あるものだと云ふことまでは承認出来る。

〇

宗達の絵。いつか日当たりのいゝ塀の面に、蔦の影がうつ[つ]てゐるのを見て、これは宗達だな、と思つたことがある。古人もそれを感じたと見え、「槐記」を読んでゐると、「宗達が画は影法師をうつし」云々の文句があつた。

〇

「弾呵」。「たんかをきる」と云ふ言葉がある。日蓮上人の遺文の中にしばしば「弾呵(タンカ)」すると云ふ言葉が出る。論敵を弾いて一呵することだから、正に江戸つ子の「たんか」に違ひない。東国人は鎌倉時代から盛んにたんかをきつたものと見える。

〇

「服用」。薬をのむことを服薬とか服用とか云ふ。煙草を一服などゝも云ふ。今では服することは口を通(とほ)してからだに入れることだと思つてゐるが、服と云ふもじはからだの外につけることである。先年海南島のど人が腹痛の際、薬草を腹や背につけて、紐でとめてゐるのを見て、なるほどこれがほんとの服薬だとさとつた。山海経などを見ると、之れを食すれば何々を治す。これを服せば何々を治すと云ふ風に使ひわけてゐる。真の服用は、皮膚から薬が吸収される効を狙つたもので、現今でもいろいろの軟膏などがこの方法で用ゐられてゐる。

〇

「上野国、下野国」。もとは「毛野国」或は「毛国」であつたが、私の考へでは「毛」には意味はなく、「介(ケ)乃国」でよかつたのだと思ふ。日本音の「ケ」には、「気」「計」「慶」「義[莪ヵ]」の如き音字で表はされるものと、「介」字で表はされるものと二音あつたらしい。「介」が「ケ」と発音されるのは、いまでも東国で「さうかい」を「さうけぇ」、厄介(やつかい)を「やつけえ」などゝ云つてゐるのと同様の過程による変化であらう。私は「毛の国」はもと「介の国」の如くに発音されたのであり、これは今の「甲斐」の国と同様であつたと思ふ。「カイ」は「蝦夷(カイ)」と呼ばれたアイヌの自称である。後世の「毛人(けびと)」なども彼等が毛深い人種であるところから来たのではなくて「カイ人」からの転訛であらう。この考へを発表した人はまだないやうである。

〇

「亡徴」。韓非子の「亡徴」の中に次の句がある。亡徴と云ふのは国の亡びるしるしと云ふ意味である。

「国小而不処卑、力少而不畏強、無礼而侮大鄰、貪愎而拙交者 可亡也。」

国が小さいくせにへりくだることを知らない。力がたりないのに強国を畏れない。無礼にして隣りの大国をあなどる。欲深くして外交が拙い。かう云ふ国は必ず亡びる。と云ふのである。

〇

「赤章蔓枝」。同じ韓非子の「説林、下」に「知伯伐仇由」の一節がある。この一節は、イリアスのトロヤの木馬と同じ説話であり、トロヤの神官ラオコーンに当る人物の名を「赤章蔓枝」とある。赤章蔓枝を韓非子の時に何と発音したかは知る由もないが、どうも外来音の漢翻らしい。トロヤの遺蹟から東方の玉器が発掘されたと云ふから、古く希臘説話が東に遷つたことも考へられないことではない。

〇

「玉の浦」。志賀直哉の「闇夜行路」の尾道の章に玉の浦千光寺の伝説がある。往昔繁昌した港が外国人に光珠を買ひとられて以来衰微したと云ふ話である。これは海南島にもあるし、台湾にも一、二ある。「外人珠を持ち去り、土地の凋落する話」とでもなづくべき一連の説話である。備中の玉島、紀伊の玉津島、なども類話があつたかも知れない、

〇

大蝦。広州の博物院に化物(ばけもの)のやうな大蝦(えび)の標本があつた。同地では昔から知られてゐたと見え、宋の楽史の撰んだ太平寰宇記の巻一五七嶺南道の一に滕修なるものが広州の刺史たりし時「蝦魚鬚長四丈四尺」のものを得たと記されてゐる。

〇

「如拙」。東寧書局の店頭で朝鮮画の画集を見てゐたら、中の人物の顔に皆見覚えがある。如拙の瓢鮎図の顔だ。如拙、周文が朝鮮画の系統だと云ふことは読んだことはあつたが、自分できづいたのはその時だつた。

〇

オナニー文学。畏友故岡田希雄君に「オナニー語誌攻(雑誌ドルメン)」がある。追加例を見つけたから補遺する。

・醒睡笑巻五、「おもいきや しべ(ペニス)の端書(はしがき)かきつめて、百夜(もゝよ)も同じ丸寝[まろね]せんとは」

・二上り「月の八日」の替歌、「……先祖代々菩提のためより、こんないゝことしたこと無へ。そばご鬼めが気を悪さうに、おめがた野暮だ。こなさんもやぼだ。おらあ蝋燭屋ときめる。ちやちやちやん。」蝋燭屋は勿論オナニーのことである。

・書名忘失、「あてがき」と云ふ題の笑語「峠(とうげ)」とかくべき字にあてがきで、「*(手偏に上下)」と書いてある。*は、手を上下することを指す造字で、「せんずり」と訓む。役人これを見て手偏は不埒、誰が書いた、名主か。いや名主は他行で。然らば年寄りか。年寄りは病中。そんなら誰だ。はい五人組が書きました。と云ふ話である。五人組は同じくオナニーの隠語である。

・ついでに中国文学の一例を追加する。愈越の「銭塘朱振甫」と云ふ小説に自助Kのことがある。事後「……聞硫磺気…神識頓清。」とある。日本ならば栗の花の匂に譬ふべきを「硫磺の気」とあるのが珍しい。(因に云ふ。先年蘇州土産に沢山の人が持ちかへつた寒山寺の「月落鳥啼霜満天」の石摺はこの愈越の書である。)

〇

樹上看婬の話。「天保十年已亥二月之吉献菴陳人撰」の序ある「烏有此譚」といふ写本に「種樹丁登木(うえきや木にのぼる)。主人与妾座堂而観之(あるじとめかけざしきでみてゐる)、丁俯視曰(うえきやしたを見て)、卿奚為白昼婬(どうしてまつぴるまからそんなことをなさる)。主人曰否(そんなことはない)、我与妾別席(はなれてゐるじやないか)。丁曰 卿勿欺(うそおつしやい)、果如所説(そんなら)、我座堂卿揚樹(わたしがざしきにゐますからあなたきにのぼりなさい)。従之(そのとほりにする)。丁上堂婬妾(うえきやはざしきでいいことをする)。主人曰奇々怪々(あるじ ふしぎふしぎ)、我在杪頭視(きのうへでみると)、即無異汝之所視(おまへのみたのとちつともかはらん)。」

この話は勿論デカメロンにあるものと同様だ。天保のころはもうこの話が日本にも知られてゐたのであらう。

〇

「せんと」。京都人はしきりに「せんど」と云ふ言葉を使ふ。「せんど人(しと)に云はしといて殺生な」と云ふ風に。「一所懸命(けんめいに)」とか「せつせと」とか云ふやうな意味で使ふ。この言葉が醒睡笑(巻一 その他)に出る。引用省略。して見ると京都では江戸初期から使はれてゐたのだ。

〇

「紡錘車」。糸をつむぐ原始的器具に「紡錘車」と名づけられるものがある。石や土器で丸い平板或は珠をつくり、棒をさしこんで、ぐるぐるとまはし、その棒に捩られた糸を巻くのである。これが世界各地の石器時代の遺蹟から出る。台湾の遺蹟からも出る。これと同じ方法で糸をつむいでゐる図が石山寺縁起の中に描かれてゐる。日本では鎌倉初期の頃まではこの原始手法が残つてゐたわけだ。台湾ではタイヤル(霧社)が今でも同じものを使つてゐる。孔のあるスレートの丸石 これをスールーン 或はスールリと云ふ。これにさし込む棒をトゥヤダン、全体をムートゥヤと云ふ。形はこん[な]風になり、石山寺縁起のものと全く同様である。

〇

「博士の家に女子(めのこ)の多き」、ことを枕草子の作者は「すさまじきもの」のうちに数へてゐる。清少納言の直感では たゞ「子の多き」ではなく、「女の子の多き」でなければならなかつたのを、面白いと思ふ。貧乏人の家に、女子が多くてはなるほどすさまじく見えるに違ひないが、一たいつゞけて女の子が沢山出来ると云ふことは、或る生物学的の理由により、聖賢の語を常に口にしてゐる学者先生が、案外精力の強いことを意味するやうだ。戦争などで精力の強い男が少くなると、こんど生まれる子供は男の方が多くなる。人間社会はかうして、いつでも男女の数が大略半々を保つものである。

後記

以上三十六題、落穂を拾ふの急なる余り、文章を推敲する暇もなければ、疎開後今に至るまで不秩序になつてゐる蔵書をひき出して一々出典をたしかめる面倒もとらなかつたので、甚だ粗雑、無味のものになつた。読者之を諒せられよ。