![]()

文化人類学)サビエルのころのイベリア半島の生活:_多文化共存から排除へ #Xavier_#イベリコ豚 RT_@tiniasobu

2020/12/26

授業用に、『地中海食と和食の出会い: サビエルと大内氏の遺産を生かして』(南方新社、2019)から、私の執筆部分の一部(第2章と終章)を公開します。

写真は、溝手朝子さんの撮影です。この本の紹介は、以下をごらんください。http://ankei.jp/yuji/?n=2353

第2章 サビエルのころのスペインの生活 多文化共存から排除へ

安渓遊地

ボルドーのワインにも負けないナバラの有機ワインと、薫り高いオリーブ油をかけたパンの上のイベリコ豚の生ハム。これがあればもう何もいらないというほどの美味だ。さて、サビエルのころから、イベリア半島やバスクには、こんな楽しみはあったのだろうか。前章の最後に引用した、サビエルのあとに日本に長く滞在したイエズス会の宣教師のルイス・フロイスが書いた「ヨーロッパでは猪の肉を煮て食べる。日本人はそれを薄く切って生で食べる」(『ヨーロッパ文化と日本文化』6章-55)を読むと、猪の刺身を食べる習慣のある霧島連山や西表島の食が思い出され、妄想をたくましくすれば、イベリア半島名物の生ハムとその食べ方は、宣教師たちが日本から持ち帰ったもののようにも思えてくる。

本書第三部のコラム3にあるとおり、ワインの歴史は少なくともエジプト文明とともに古いが、イベリア半島にそれをもたらされたのは、紀元前51年にカエサルがボルドーあたりを征服したころより後らしい(麻井、2001: 170-171)。豚を林内で放牧してドングリを食べさせるイベリコ豚の源流もローマ時代以前のケルト人以来のヨーロッパの伝統である(浅井、2006: 179)。しかし、地中海食の一画をなすものとして世界遺産として認知されるようになったイベリア半島について、その激動の歴史を学ばなければ、現在普通に観光客が食べているものでさえ、その成り立ちの背景を理解することはできない。

1.偉大なるイスラム文明の遺産

私(安渓遊地)は、英語、ラテン語、スワヒリ語、フランス語につぐ5番目の外国語として、わずか5か月ではあったが、パンプローナで毎日スペイン語の中で暮らしていた。驚いたのは、日常の食べ物の名前に、フランス語などとは似ても似つかぬものがたくさんあったことである。同時に、初歩のバスク語も習っていたので比べてみたが、それはまたそれで全然違う名前だった。

語源辞典などで調べてみるとその多くはアラビア語が起源だった。東アフリカの共通語であるスワヒリ語も、たくさんのアラビア語の語彙を取り入れているが、栽培植物の名前などは土着のバンツー語や、インドからの名前が主だったので、その予備知識ではスペイン語への類推がきかなかったのだ。

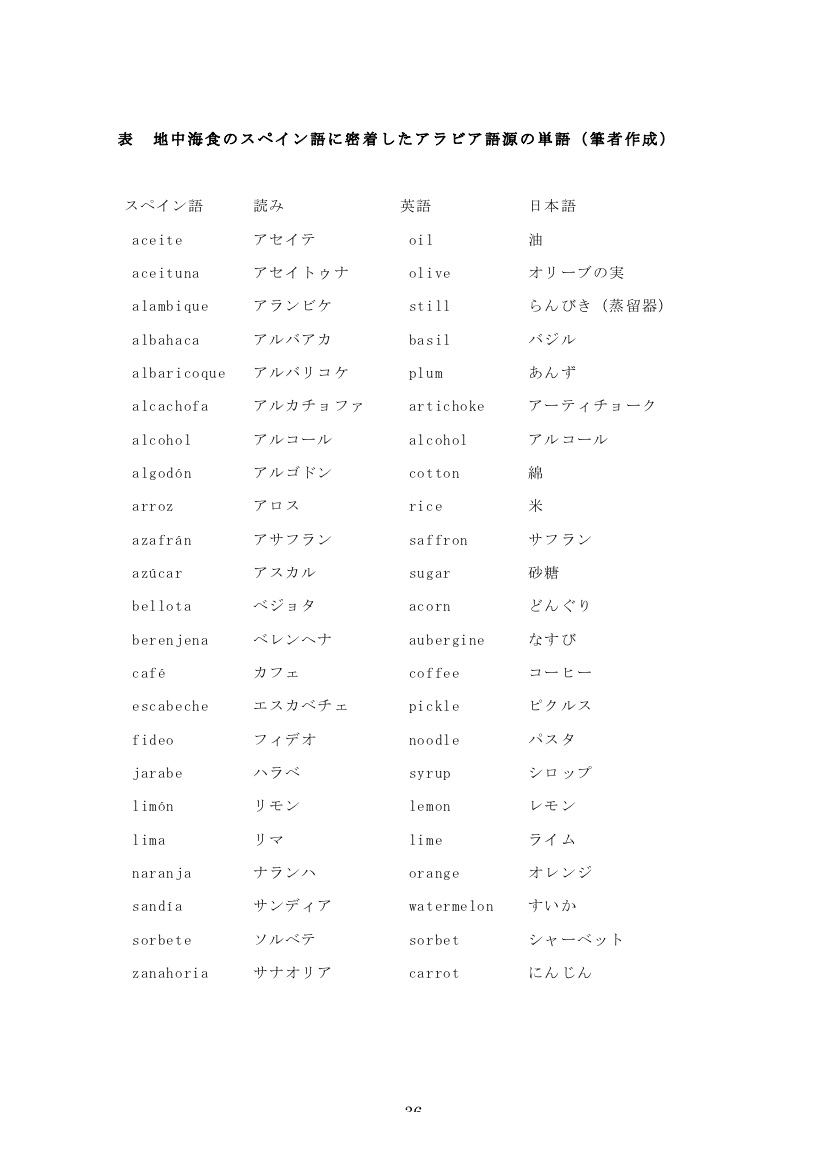

以下の表に示すのは、パンプローナでの日常生活で出てきたスペイン語の栽培植物名でアラビア語源のものである。人参がサナオリヤ、アンズがアルバリコケなど、なかなか耳慣れないものだが、綿のアルゴドンなどは、フランス語のコトンや、英語のコットンにほぼそのまま入っている。そういえば、砂糖のアスカルも、英語のシュガー(スワヒリ語ならスカーリ)などとして、イベリア半島を入り口としてヨーロッパ全土に広まった語彙が多いことがわかる。なお、アルコールのように、alで始まる単語が多いのは、これがアラビア語の定冠詞で、イベリア半島で直接習った人びとは、耳から定冠詞ごと覚え込み、フランスより北の、書物からとり入れた国々では、冠詞抜きの単語が入ったのだという説もある。

これはすなわち、中世のヨーロッパにおいて、北アフリカとヨーロッパ南部に勢力を伸ばして、今日地中海食といわれるものの源流をつくった、いくつものイスラム帝国やその傘下の諸王国の遺産に他ならない。これらの日常の語彙は、学問的・技術的にはるかに進んだイスラム文明から中世のヨーロッパにたくさんの文物が流入した歴史の証人なのである。

表には日本語と英語を添えておいたが、これを見ると、アラビア語源の単語が、世界にひろがっていることが感じ取れるであろう。なお、現代のイベリア半島でのスペイン語は、hを発音せず、zとcの子音は、英語のthinkのように濁らずに発音することをおぼえておけば、ほぼローマ字と同じ発音で通じる(caだけはカ)。アクセントは、後ろから二番目の母音を強く高く発音するのが決まりだが、例外はすべて表記するのが正書法となっている。だから、café と書いてあれば、カフェのフェを強く高めに発音すればよい。英語よりスペイン語を先に習えばよかった。受験勉強の中で、綴りとはかけはなれた英語の発音と、きまぐれなアクセントを覚えるために浪費した脳のメモリーを返してほしい気分である。

表 地中海食のスペイン語に密着したアラビア語源の単語(筆者作成)

スペイン語 読み 英語 日本語

aceite アセイテ oil 油

aceituna アセイトゥナ olive オリーブの実

alambique アランビケ still らんびき(蒸留器)

albahaca アルバアカ basil バジル

albaricoque アルバリコケ plum あんず

alcachofa アルカチョファ artichoke アーティチョーク

alcohol アルコール alcohol アルコール

algodón アルゴドン cotton 綿

arroz アロス rice 米

azafrán アサフラン saffron サフラン

azúcar アスカル sugar 砂糖

bellota ベジョタ acorn どんぐり

berenjena ベレンヘナ aubergine なすび

café カフェ coffee コーヒー

escabeche エスカベチェ pickle ピクルス

fideo フィデオ noodle パスタ

jarabe ハラベ syrup シロップ

limón リモン lemon レモン

lima リマ lime ライム

naranja ナランハ orange オレンジ

sandía サンディア watermelon すいか

sorbete ソルベテ sorbet シャーベット

zanahoria サナオリア carrot にんじん

これらのものを始めとして、サビエルの時代には、「新大陸」からもたらされた、ジャガイモ、トマト、トウガラシなどが少しずつ加わっていたであろう。

第1章で引用した、サビエルよりも26歳年下のポルトガルの宣教師、ルイス・フロイスが書き残した『ヨーロッパ文化と日本文化』の中の食物と酒をめぐる記述は、当時の西日本の食生活をえがくとともに、イベリア半島でのキリスト教徒の食生活を点綴しているので、そのつもりで読み直すと、フロイスの筆から、一般的な庶民の食事の情景も読み取れるだろう。貴族の家に生まれたサビエルが、食べていたものは、当時の一般家庭からすればもちろん御馳走であっただろうし、パリで学ぶようになっても、弊衣破帽のロヨラと比べれば、実家が経済的な危機に陥ってもなお、召使いを雇うような贅沢なくらしを続けていたと、アルーペ神父(1949: 6)は書いている。

2.イベリア半島における異文化の平和共存の意味

フロイスが書いているようなキリスト教徒の食卓以外にも、ユダヤ教徒やイスラム教徒は、違う食材で違う料理を作って食べていたことを実感するために、少し歴史をたどっておきたい。この節の記述は、主として『古都トレド──異教徒・異民族共存の街』(芝、2016)に負うものである。

紀元395年にローマ帝国が東西に分裂したあと、西ヨーロッパはゲルマン系の民族大移動によって荒廃した。古代ギリシャ文明を継承したのはコンスタンチノープルに首都をおいた東ローマ帝国であった。一方、イスラム勢力が7世紀世紀から8世紀にかけて大規模な征服活動に乗り出した。751年には東に唐の軍隊を天山山脈の西で破るが、ムハンマドの言行を伝える『ハディース』の「知識を求めよ、たとえ中国でも」に従って、製紙の技術をわがものとした。

西では、8世紀の始めには、中東、北アフリカ、イベリア半島を支配下におさめた。彼らはペルシャを征服したとき、そこでギリシャの諸学問がシリア語に翻訳されていることを知って、シリア語からアラビア語への翻訳を始めた。

今日のコルドバに首都をおいた、アルハンブラ宮殿で名高い、後ウマイヤ朝(756~1031年)は、10世紀には政治・経済・学問などほぼすべての分野でヨーロッパを凌駕し最盛期を迎えた。彼らはギリシャの古典を含むあらゆる本をアラビア語に翻訳した図書館を建設した。翻訳にはアラビア語に堪能な知識階級のユダヤ人たちが活躍し、大図書館には40万冊の本があった。これらの学問的蓄積の上に、さまざまな学者たちが盛んに独創的な研究を推進した。ここには、12世紀のルネサンス運動につながり、12世紀にイタリアで始まる大学の創設に先がける動きが育っていたのである。

後ウマイヤ朝は崩壊したあと、30ものイスラム王国に分裂し、11世紀のイベリア半島は、半島の北部にキリスト教諸国が展開し、中・南部にアル・アンダルス(今日のアンダルシア)と呼ばれるイスラム支配領域がひろがっていた。

アンダルスの中でも政治的・軍事的・宗教的に最も重要な地位をしめた古都トレドにおける異教徒・異民族共存の様相を研究した芝修身(2016)は、少なくとも12世紀から13世紀のトレドに関しては、イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒の三者が、互いに密接な関係を保ちながら共存していたことを明らかにした。それはスペイン語で convivencia コンビベンシアと呼ばれる互いの宗教や文化の違いを認めあった平和共存であった。

フアン・ルイスという主席司祭が残した詩集『よき愛の書』(1330年)に、禁欲の四旬節あけに「偉大な謝肉祭の王は、神の恩寵によって、すべてのキリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒にたくさんの肉を食べさせ、健康であることを願う」と歌ったものがある。キリスト教の祭に際して、ともに暮らす異教徒たちにまでその恩沢が及ぶことを願ったものである(芝、2016: 50)。のちにキリスト教諸王国の勢力が増すにつれて、その支配の中で暮らすようになったイスラム教徒は、信仰の自由・移動の自由・私有財産の所有・職業の自由などを約束され、ユダヤ教徒は、同等の権利を保証されただけでなく、トレドの場合は、国王直属の家臣として手厚く保護された。

西ヨーロッパにおけるイスラム文明の圧倒的な充実の中で、イベリア半島以北のキリスト教国にも、当時の新しい文物がもたらされた。その結果としてスペイン語(カスティリア語)に入ったアラビア語源の言葉は、膨大な地名を含めれば4000にも上るという(芝、2016: 88)。先に表で示した単語は、コンビベンシアの時代の遺産の一部だったのである。

3.レコンキスタ運動とユダヤ人の迫害

高度の文明を持つイスラム教徒と日常的に触れ合っていたスペイン人とは異なり、ピレネー山脈の北に住むフランク人(フランス人)は、直接接する機会が少なかったためもあって、イスラム教徒への偏見が強く、また、ことあるごとに、ユダヤ人を迫害した。

14世紀初めにイタリアで始まった黒死病(ペスト)は、1348年から1350年にかけて全ヨーロッパに広まる。その結果、人口が激減して経済の危機におちいった。怖ろしい病気の蔓延はユダヤ人が井戸や川に毒を投げ込んだためだというデマがひろがる。1391年には、トレドでユダヤ人大虐殺が起こり、たとえキリスト教に改宗しても祖先にさかのぼってキリスト教徒でなければ公職にはつけないという、キリスト教の理念そのものに反する「純血規定」がアンダルシア地方各地に広まっていった。イベリア半島のキリスト教諸王国は、フランスを始めとする西ヨーロッパの圧力のもとで宗教や文化の違いに不寛容な社会に急速に変貌していったのである(芝、2016: 159-162)。

イスラム諸国に対する軍事的圧力を強めていったカスティリア王国の女王イザベル1世は、夫のフェルナンドがアラゴン王国の王として即位した1479年に、二つの王国を連合させてスペイン王国を始めた。ナバラ王国を除く今日のスペインにほぼ相当する版図であった。そして、イベリア半島をイスラム勢力からとりもどすレコンキスタ(国土回復運動)の最終段階として、1492年1月、ついにイベリア半島における最後の拠点であったグラナダを陥落させた。

グラナダ陥落後も、50万から60万人を数えたイスラム教徒は、その信仰を守ることを保証される約束であったが、1499年にトレドの大司教が、グラナダに残っていたイスラム教徒たちに対して、拷問と投獄をもってキリスト教への改宗を迫り、1502年には、イザベル1世が、カスティリア王国内でのイスラム教を禁じる勅令を出すなど、イスラム教徒への圧迫を強めていった。

ナバラの王家は、こうしたイスラム追放には無関心だったが、1515年までに武力でカスティリア王国に従属させられると、先のイザベル1世のイスラム追放令のもとに置かれることになったのである。

話はこの章の冒頭に戻るのだが、16世紀から18世紀にかけてのスペインでは国と教会が豚肉食を推奨した。それは、豚肉を強く忌避するイスラム教徒や、厳格な戒律にそって屠殺・調理された肉しか食べられないユダヤ教徒を迫害する手段でもあった。イスラムとユダヤのどちらの戒律にも反する煮込み料理コシードを食べることがキリスト教徒の倫理的名誉とされた(東谷、1992: 49)。今日のスペインの食肉生産高のうち38%まで豚肉が占めている。牛肉は26%に過ぎず、イタリアの60%、フランスの50%以上に比べて半分以下に過ぎない。スペインでの、この豚肉への強い嗜好と、バルにおける豚肉製品の陳列は、コンビエンシアの時代の後に、もともとは豚肉を強く忌避し、禁酒が求められるイスラム教徒への威圧と迫害が始まった不寛容の時代の反映である可能性がある。

グラナダ陥落の1492年は、イサベル1世の支援によって、コロンブスがアメリカに到達した年でもあった。ポルトガルとスペインが、あらたな領土をめざして覇権を争う大航海時代の幕がいよいよ切って落とされたのである。アジア各地に足跡を残したサビエルをはじめとするイエズス会の活躍も、この大航海時代の大きな政治と経済と軍事の流れの中にあったのである。

注3 英語にIsabel colorということばがある。煮しめたような黄褐色をさすのだが、これは、グラナダを陥落させるまで替えないわ、と誓いをたてたイサベル1世の下履きが、案に相違して長期におよんだ包囲戦のためにすっかり変色してしまったことを記念してつけられたのだとか。

おわりに 食文化の共存への道

食べ物の本は、楽しく美味しそうでなければいけません。ことに、スペインの料理の締めくくりには、甘いポストレ(デザート)が期待されます。しかし、ここでは、読者のみなさまの消化を助けるために、本書の監修者として、少し苦みのある食後酒をさしあげたいと思います。

単一国家・単一言語・単一文化の思い込みに強くしばられた歴史をもつスペインと日本。生活の不満が高まるとき、そうした思い込みが差別や排斥の具体的行動として噴出してしまうことがあります。14世紀のスペインで黒死病(ペスト)が猛威を振るったとき、川や泉に毒を流したというデマによって殺されたのはユダヤ教徒たちでした。スペインのバルの天井からすだれのようにぎっしり下がっている豚肉製品が、イスラム教徒にとっては、昔からの「入店お断り」のサインになっていることに日本から行く観光客は気づかないかもしれません。

当初は受け入れたキリスト教を、はげしく弾圧した江戸時代から明治初期の日本。はじめは大きな恩恵をうけつつ共存していたイスラム教徒やユダヤ教徒をきびしく排撃するようになっていった、スペインとポルトガル。一過性の観光イベントも悪くはありませんが、それぞれの歴史をきちんと学んで、その教訓を未来の交流と多文化の共存に生かしていくことが大切だと思います。

2016年の1月から3月まで、ボストン大学からアダム・セリグマン教授(宗教学)を山口にまねいたとき、私と妻は、敬虔なユダヤ教徒と日常的に接するという、はじめての経験をしました。私の家族は、アフリカやフランスで何年かくらした経験がありますから、相手がイスラム教徒なら、豚肉や、アッラーの名のもとに首を切ったのでない動物を食べないとか、厳格な人はアルコールが微量に添加された醤油でも使えないなどの、「ハラーム」を摂取しないという規則があり、断食月の日中は食物や飲物を口にしないという習慣を守ることを知っています。

アダム先生からは、まず1枚の紙を渡されました。「私は宗教上の理由でこれらのものは食べられません」と説明するマニュアルです。肉は、律法にそって屠殺し、よく切れるナイフでさばいて、肉に血が含まれないようにすること。手で取れるような大きな鱗がある魚は良いが、鱗のないもの、または鱗をナイフでこそげ取らなければ取れない魚はいけない。エビ・カニ・イカ・タコもだめです。食べてはならない「トレイフ」のリストには限りがないように思われました。聖書の神の言葉によって、乳製品と肉を混ぜることは厳禁で、チーズバーガーなどはもちろん「トレイフ」です。そして、天地創造のあと神が休息された安息日には、なにかを創ってはいけません。ガスや電気で着火することは「火を創る」ことになるので、料理前日に済ませておくし、エンジンのある乗り物も避けたい。文字を書くこともパソコンを起動することもいけません。

さあ、こんなにたくさんの律法を守っている人の正月三が日のホームステイを受け入れて、一緒に食事をするときには、いったいどうしましょう! 主婦として妻は悲鳴をあげてしまいました。始めのうちは、当たりさわりのない菜食料理を出してみました。しかし、アダム先生は、お酒が好きで、それに合うのは魚じゃないかな、などとおっしゃいます。何度もいっしょにお食事をするうちに、やっと分かってきました。同じ食卓についていても、同じものを食べる必要はないのです。彼がトレイフとして食べないものを、こちらはおいしいと食べても、ちっとも失礼にはあたらないといいます。それなら、お互い好きなものを選べるようにすれば、問題ありません。

本書の第1章の終わりに、サビエルのあと日本に長く滞在した宣教師ルイス・フロイスの、日欧の発酵食品についての好みの極端なまでのすれ違いが印象的に描かれています。これは、フランスで聞いた話ですが、階下のアジア人が毎朝食事時に耐えがたい悪臭を放つと訴えられたのが、味噌汁だったというエピソードがあります。自分がおいしいと思うものが、相手にとっては、ゴミ以下のおぞましいものでありうるということは、わかっておいた方がよいでしょう。自分にとってすばらしい文化が、みんなにとってすばらしいとは限らない。お互いに「みんなちがってみんな変」なのだという気づきこそが、このヘイトの時代を打ち破る、筋金入りの寛容のための鍵なのではないでしょうか。

アダム先生の指導で、彼が世界中で展開している「違いを保ったまま共に生きる」CEDARという合宿のミニ版のワークショップを実施したことがあります。その始めに、山口県立大学の学生・教員を中心に、サビエル記念聖堂(キリスト教)、今八幡宮(神道)、洞春寺(仏教)を訪ねて、ユダヤ教・キリスト教・仏教・神道・アニミズムを信じる参加者が、カトリックのミサ・祝詞奏上と毛利の殿様も受けたお祓い・曹洞宗の座禅を体験させていただき、意見交換するという貴重な経験ができました。

ここで、明治以来の150年はまた移民と戦争の歴史でもあったという、2018年暮れの、天皇の国民へのメッセージから引用をしておきます。

……先の大戦で多くの人命が失われ、また、我が国の戦後の平和と繁栄が、このような多くの犠牲と国民のたゆみない努力によって築かれたものであることを忘れず、戦後生まれの人々にもこのことを正しく伝えていくことが大切であると思ってきました。平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵しています。……今年、我が国から海外への移住が始まって150年を迎えました。この間、多くの日本人は、赴いた地の人々の助けを受けながら努力を重ね、その社会の一員として活躍するようになりました。……日系の人たちが各国で助けを受けながら、それぞれの社会の一員として活躍していることに思いを致しつつ、各国から我が国に来て仕事をする人々を、社会の一員として私ども皆が温かく迎えることができるよう願っています。また、外国からの訪問者も年々増えています。この訪問者が我が国を自らの目で見て理解を深め、各国との親善友好関係が進むことを願っています。

これから日本に増えてくる移民の人たちとの暮らしを考えても、日本社会への同化を強いたり、差別したりするのではなく、文化的な違いを保ったまま共に生きるという経験とそのための智恵が必要になってきます。自らのルーツが朝鮮にあるとした大内氏や、サビエルを誇りとして生きる温故知新のバスクの人びと、スペインで暮らす日本人など、この本に登場するさまざまな人びとの生き方や経験が、たんなる美食礼賛や観光促進を越えた、グローバル化する世界の中でもローカルな価値を守りつつ、異文化の共存を通した平和な世界を創るためのヒントになることを願っています。

この本の主な内容は、出版にあたっては、山口県立大学の出版助成をいただくことができ、サビエルとの縁の深いもう一つのまち鹿児島に本拠をおく南方新社のお世話になることになりました。幸いにバスク人であるエフラインさんに編集執筆者として加わってもらうことができて、内容ゆたかなものになったと思います。彼の現在の職場のリーダーである山崎里恵さんをはじめとする山口市国際交流課のみなさまには、本書の出版のために山口市の協力をとりつけるなど、さまざまな暖かいご支援をいただきました。また、ナバラ自治州政府からは、写真の提供とロゴマークの使用許可をいただくことができました。

本書末尾のスペイン語とバスク語による要約は、エフラインさんによるものです。

生物文化多様性研究所 安渓遊地