![]()

山口県田布施町発)百姓・木村節郎の本音トーク 01

2024/09/17

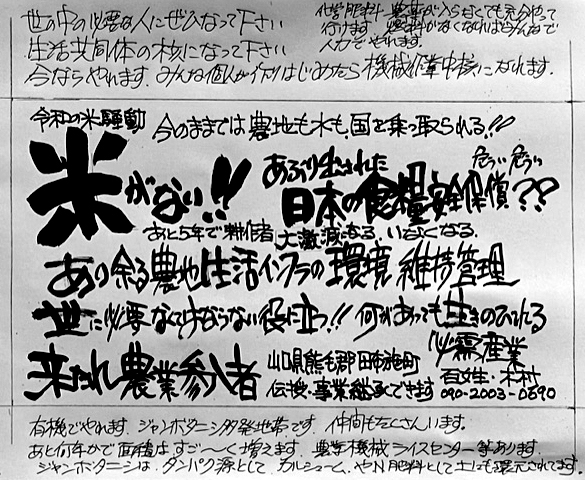

2024/09/18 木村さんからの校正を反映し、若者たちへの新規参入のススメのビラを添付しました。木村さんへの連絡方法も載っています!

山口県環境保全型農業推進研究会(略称 山口かんぽ研)会長である「百姓・木村節郎(せつろう)」さんの、昨今の農業をめぐる本音を、ずばり言っていただくシリーズです。

田布施町発、百姓・木村節郎の本音トーク を開始します。

(電話2024年9月16日 17日メールで追加 18日最終訂正)

聞き手:安渓貴子・安渓遊地

◎農繁期の対面の会議は出席がむずかしい

9月18日に山口県有機協(有機農業団体協議会)の、山口県議員との意見交換があるという案内を受けたけれど、大雨が降るまでに稲刈りをしないといけないというせっぱつまった状況で、体が空いていない。申し訳ないが、欠席。

話される内容が、案内される項目だけではよくわからないというもどかしさがある。

1992年の山口かんぽ研(山口県環境保全型農業推進研究会)の発足の7人のメンバーの一人だったので、それ以来の動きについて、実際に見てきた。そういう経験を踏まえて、例えば Zoom やラインを利用して、テーマを決めて話し、それをあとから、ぱらぱらと見られるようにするというようなやり方ができれば、自分としても聞いてもらいたいことはたくさんある。

――(安渓遊地)それは、Zoom なら、録画して、YouTubeに上げるのはそれほどの手間ではないけれど、実際の会議とのハイブリッド開催となると、両方がちゃんと聞こえないといけないとか、会場のWI-FI環境などに依存するので、ややハードルが高い。YouTube上の、周防大島の宮本常一チャンネルのようなものは、参考になるかもしれない。https://www.youtube.com/channel/UCu9UpK3TXxVvokTMmbDhafA

◎農業そのものが存続の危機

もはや有機農業を広めるという段階ではない。

慣行農法であろうと、そもそも農業が存続できるかどうかの危機である。

田んぼで使える水が来るか、その排水ができるか、道路がちゃんと通れるか、そうした、農業そのものを支える部分を維持できるかどうか、そういう局面に来ている。

県道の法(のり)面を、コンクリート貼りにしている。それは、農家が刈れなくなり、刈らなくなったから。貸し出している家の人もその若い人も、田んぼの周りの公共の場所を刈らないといけないという意識自体が欠落している。そういうことが眼中にない。

我が家は、そうした草刈りを夫婦で年間にこなしているけれど、それだけで年に5〜600万円に相当する仕事をやっているが、それについての実費弁償はほとんどない。しかし、ボランティアでやっていける程度をはるかに超えている。専業で1人分の支払いがあっていい仕事だ。中山間支払いや共同作業で雀の涙位はなくもない。人口減少率や傾斜度などで平坦地は入れないし、山間地形でも、街の人口減少率等で指定されてない場合も多い。ピーク時は1日15時間の労働力が、春2ヶ月・秋2ヶ月続く。ほぼ日曜・祭日は関係なし。これで年収数百万。昨年は所得税0円。これでは新規参入や農業専業では難しい。

◎令和の米騒動が示すこと

今年はスーパーからお米が消えて、新米の値段も上がった。自分らが有機の米としての値段を超えるぐらいの勢い。それでも実際に、稲作にかかる必要経費をまかなえるほどの値段じゃない。

農薬やら化学肥料を使う、慣行農家は、うちなんかの3倍位の経費がかかっていると思う。よく続けているとおもうけれど、高い肥料など輸入品しかないし、そもそも買えなくなってきている。

そういう実態を消費者が少しでも知るためのひとつの機会にはなったかもしれない。

今度の米騒動で、うちにもお米の注文が一日に200キロ分とか殺到した。それらに対応して送る時に、それぞれの消費者が努力して、マイファーマーという生活共同体の構築をして、農家は生産と消費者の「米びつ」の役目をする。そういうふうにしなければ、もうどうしようもない状態がきている、ということを伝えるメッセージをすべて同封して送っている。

◎農地のまわりの草刈りという環境維持の大変さ

実際、まわりの環境と法面の草刈りがどの程度できるかということが、田んぼの経営面積の上限になる。

以前は、委託の農作業を受けて、それで800万円ぐらいの収入を得てきた。みんなが耕作、草刈り、水管理を自分でやって機械作業やもみすりをライスセンターで行うという形態。経済的に見た時の事、農作物での収入がなくてもなんとかなり、機械の返済の計画が立てられた良き時代。

大阪に住んでいる人が、田布施に3反の田を持っているが、彼は、新幹線で毎月通って5時間草刈りをして日帰りで戻っていく。耕作放棄地を維持するだけで年間50万円ぐらいのお金と手間をかけている。

知り合いには、こうした農地の維持管理の大変な状況と、農業をやっていく技術やノウハウをもった人たちがいなくなったこと、を伝えるようにしている。しかし、若者たちには農地への愛着と責任がない。年をとって耕作ができなくなったら「うちの息子たちも売り飛ばせ」と言うという人が多い。誰も寝たきり老人をかかえる余裕(金と体力)がまるでないのが現実。あと5年もしたら、本当に日本の農業は壊滅する。その時食べ物がないと騒いでも間に合わない、ということを話している。

土地改良連合出身の地元議員さんで、県営のほ場整備の20haのモデル事業を最初から携わった国本たくやさん。30年近く前の利用増進率や田布施の果樹(イチジク)をやっているという事でわざわざ作ってくれた事業。 ほ場整備後の共同活動補助金の時は、国の監査が入り、5年遡り、全額返還になりかねなかったのを粘り強く回避してくれた人。

◎事業継承の必要性

体力的にきつくなってきたらから、うちもどうやって経営規模を縮小するかという段階にさしかかっている。農地があります。農機具もあります。それらを回していくノウハウもあります。後継創業者として地域に入ってきませんか、という形で若者たちの参入を促すということができなければならない。

農業法人等は、個人でも、いま使っている農機具の更新ができるためには、例えば3分の1の自己資金で、あとは補助金でまかなうというようでないととても無理。現状では、そのためには、認定農業者とならなければならないのに、そのハードルがやたらに高い。今3分の2補助の対象になるに、農業法人と規模拡大が要件。

◎農を失えば国の独立を失う

農機具の部品も輸入に頼っている状態だから、日本は独自に農機具をつくる能力を失ったとみるべきだ。最近流行りのAIつきの農機を導入すると、給排水や、農地のデータ、さらには農産物の食味に至るまで、データが収集されて、その機械を作っている国、例えば中国のデータベースに集積される。

中国が一番欲しいのは、日本の農地のとくに、水資源についての情報だろう。こんな動きを放置しておけば、日本という国が独立を失うのは時間の問題と僕は思う。

◎エネルギー原材料も何もない国

食料自給率を鈴木宣弘さんは10%と言っているが、僕に言わせればすでに5%を切っているかも。物流、保存と言う事のエネルギーや人材が確保できていない。AIの使用で、ほ場整備の設計データは全て国外に流出している。自国で農業耕作ができなくなれば労働力と忍耐強く作業することが根付いていない日本では、個別買取に入る。大きく集約され、手に負えなくなったところを丸々もっていく。大きく集約されたものを引き継ぐのは難しい。人材が今の日本では確保が難しい。あと5年もすれば地域の営農集団が機械の更新ができなくなるか、人手が確保できないかが引き金でどんどん解散になってしまう。それを仕方ないと思うか、なんとか防ごうと考えるか、年代間で土地への責任感が大きく違う。

――(安渓貴子)『現代農業』に書いておられるのを読んで、山口かんぽ研の会長として、木村さんが積極的に書いておられることを知った。ぜひ、やまぐちの仲間のためにも、情報発信してください。お願いします。

わかった、やってみようね。

ということで、これが実現しました。